このへんで台座の銘板を確認する。昭和12(1937)年の狛犬だということは事前情報で得ていたが、銘板はもう1枚あり、そこには……

「

昭和六年乃至昭和九年 上海満州両事変出征記念」とある。

ズラッと並んでいる名前は奉納者だが、出征した人たちか、それとも息子を出征させた親たちか、その両方か?

いずれにせよ、無事に戻ってきたと思いたい。

↑建立年は昭和12(1937)年6月。石工名はなかなか見つからなかったが、なんとか見つけ出した↓

刻 枝匠造 福田長吉 とある。

彫刻者と台座担当か、それとも師弟か、完全な共同制作か……。

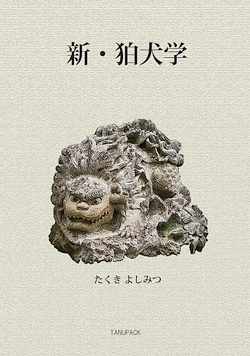

実は、事前に写真を見た限りでは、もしかしたらこれも鹿沼の篠原鉄三郎かもしれないと思っていたのだが、違った。鉄三郎はここまで個性的な狛犬は彫らなかったのだろう。昭和12(1937)年は皇紀2600年(昭和15年)の3年前で、すでに護国型や岡崎現代型の狛犬が量産されていた時期だ。その時期に、勇ましい姿ながら、子獅子を配して、阿吽ともに脚を持ち上げた狛犬を彫っているあたり、石工の意識の高さ?がうかがえる。

改めて顔を……。↑↓どちらもLX100でデジタルズーム92mm相当

子獅子がとてもいいので、いろんな角度から表情を撮っておく。

この3枚はすべてLX100でWBは曇天なのだが、なぜか色味がこんなに違ってしまう。

↑↓これもLX100で。

桜を背景に……と苦労するのだが、どっちつかずになる……

この角度から見ると、子獅子の尾が親獅子とつながっている微妙な計算がよく分かる。子獅子が親獅子の上半身の補強にもなり、子獅子も親獅子につながっていることで下に落ちにくい。

↑α6000+50mmだとこうなる。WBはAuto。SONYのカメラはこういう色味になることが多いのだが、どうなんだろ、これ。

桜をうまく表現するにはこの色味のほうがよさそうではあるが……。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ