のぼみ~日記 2020

2020/10/06

藤岡神社の狛犬(2) 謎の多いデブ狛犬

寛政のコブコブ狛犬の次に現れるのが、デブ狛犬。腹の下がくり抜かれておらず、相当古いものだと思うが、台座が替えられているようで、建立年は不明。

阿吽で表情がまったく異なる、味わいのある狛犬だ。

阿像の顔。上を向いて歯を剥き出しているのは、もともとは地面の上に直接置かれていたのだろうか。

すごい歯。噛みつかれたら死んじゃいそうだ。

吽像の顔。思慮深そうな……?

顔をあれだけ彫り込んでいるのに、腹の下はくり抜かれていない。

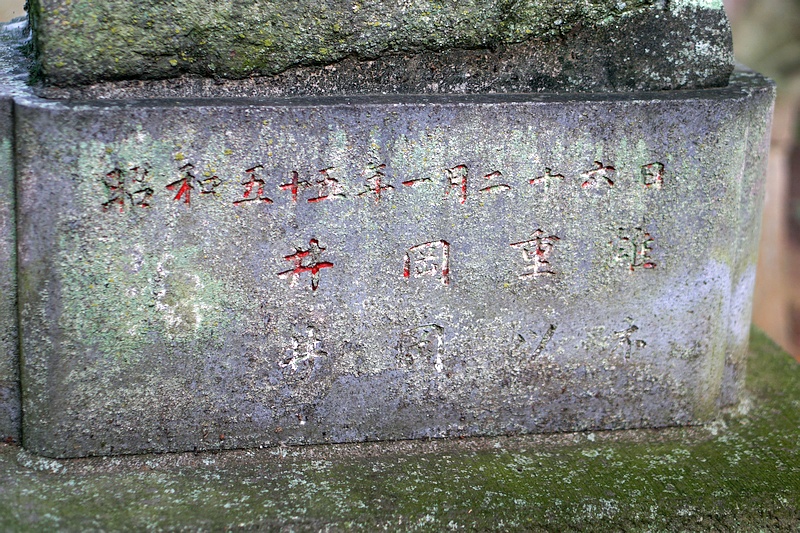

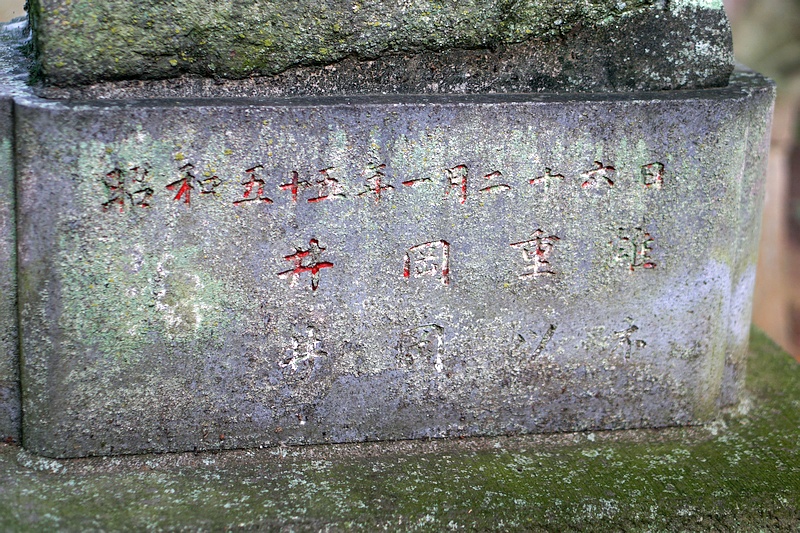

台座は昭和55(1980)年となっているが、これは別の台座だろう。あるいはこの年に台座だけ作って上に乗せたのか。いずれにしても、狛犬は明らかに江戸期で、昭和のわけがない。

この燈籠は天保5(1834)年奉納で、同じ頃のものではないだろうか。

尾が変わっている。また、台石部分が斜めになっているように見えるが、このように割れてしまったのか、もともとこうだったのか? いずれにせよ、台座にのせるときに別の石を斜めに噛ませて調整しているのが分かる。

阿吽で尾の形をまったく変えている。この吽像の尾が傾いているところをみると、吽像の台の部分はもともと斜めに切れていたのかもしれない。だとすると、石を切り出したときに失敗しているのか。もとは土の上に直接置かれていて、すこし傾いたように参拝者を見上げていたのではないだろうか。腹の下がくり抜かれていないのも、土の上に置かれていたことを示唆している。

阿像の台石はまっすぐ切られている。やっぱり吽像は失敗しているんだろう。

これは相当不思議な狛犬である。

ずんぐりむっくりしていて、天保期のものだとしたら江戸石工の手によるものではないだろう。地元の石工が、いろいろな情報を頼りに彫り上げたのではないか。顔の彫りの素晴らしさに比べて、腹の下をくり抜いていないあたりに、地元の石工の緩さというか大らかさを感じる。「あ~、ここはこれでいっか」となってしまったのか? そういう性格だから、吽像の台石部分も失敗しているのかな。でもまあ、腹の下がくり抜かれていないために、ここまで大きな損傷なく生きながらえたともいえる。

入り口のケヤキの横にいる寛政の狛犬とは個性が対照的で面白い。石工の性格や美感覚が正反対という感じ。ケヤキの横の寛政の狛犬のほうがはるかに技術的には上なのだが、好き嫌いでいえば、私はこっちのほうが好きかな。

拝殿前の2対

拝殿前にも2対いる。

手前の古いほうは大正10(1921年)年。後ろの変な顔の岡崎現代型崩れが平成9(1997)年。

大正のほうは、地味だが、穏やかないい顔をしている。

平成のほうは中国製かな。拝殿の裏にもう一対、岡崎現代型がいたみたいだが、見逃した。

というわけで、ここまで6社。どれも見応えのある狛犬で、すでにお腹いっぱいになりつつある(ランチのボリュームのせいもある?)が、さらに続きを……。

ここで15時15分。日没まであと少しだ。

小説・神の鑿 ─高遠石工・小松利平の生涯─

「神の鑿」石工三代記の祖・小松利平の生涯を小説化。江戸末期~明治にかけての激動期を、石工や百姓たち「庶民」はどう生き抜いたのか? 守屋貞治、渋谷藤兵衛、藤森吉弥ら、実在の高遠石工や、修那羅大天武こと望月留次郎、白河藩最後の藩主で江戸老中だった阿部正外らも登場。いわゆる「司馬史観」「明治礼賛」に対する「庶民の目から見た反論」としての試みも。

Kindle版は643円。(Kindle Unlimitedなら0円)

⇒こちら

⇒こちら

狛犬、彫刻屋台、未発表小説、ドキュメント……他では決して手に入らない本は⇒こちらで

★Amazonでも購入できます⇒ こちら

こちら

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報

books

books

music

music

目次

目次

HOME

HOME

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ