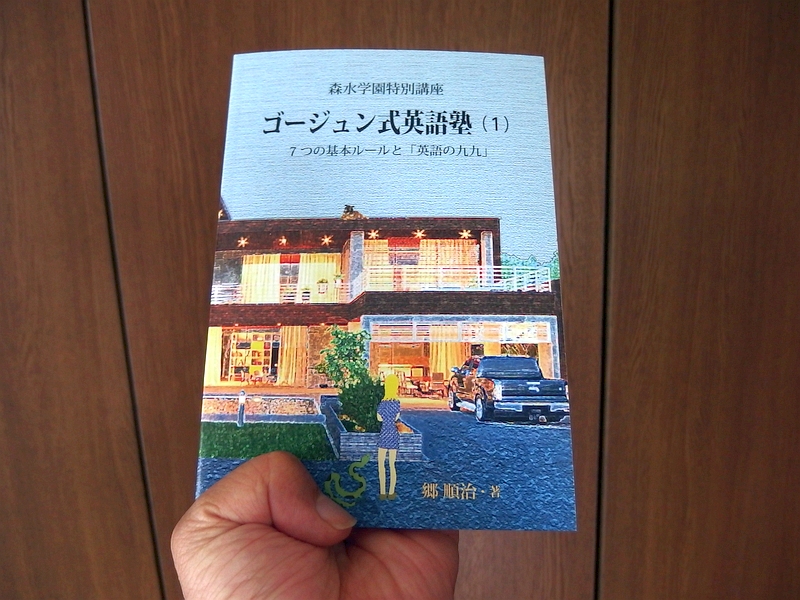

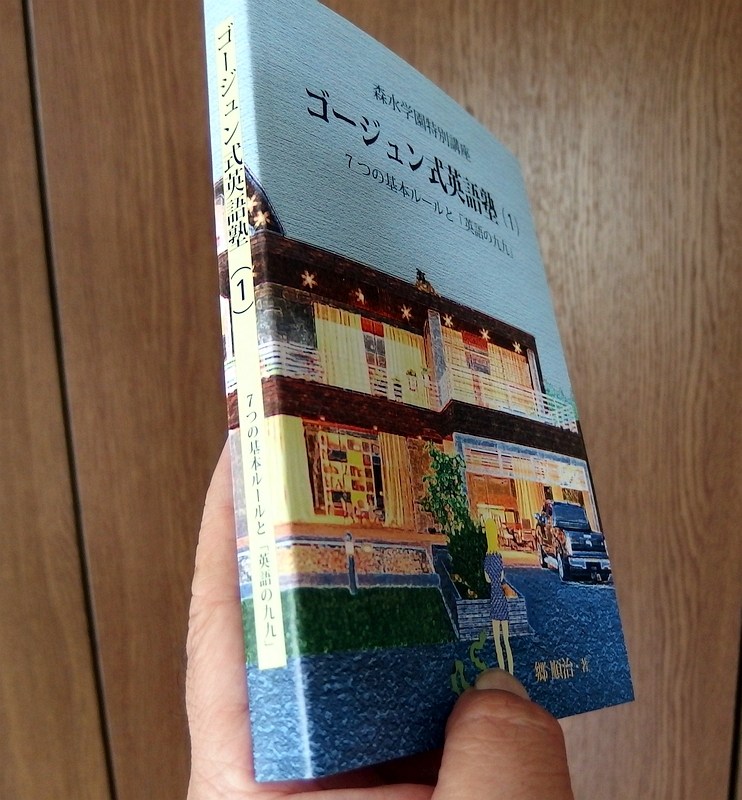

↑分厚い↓

2020/06/20

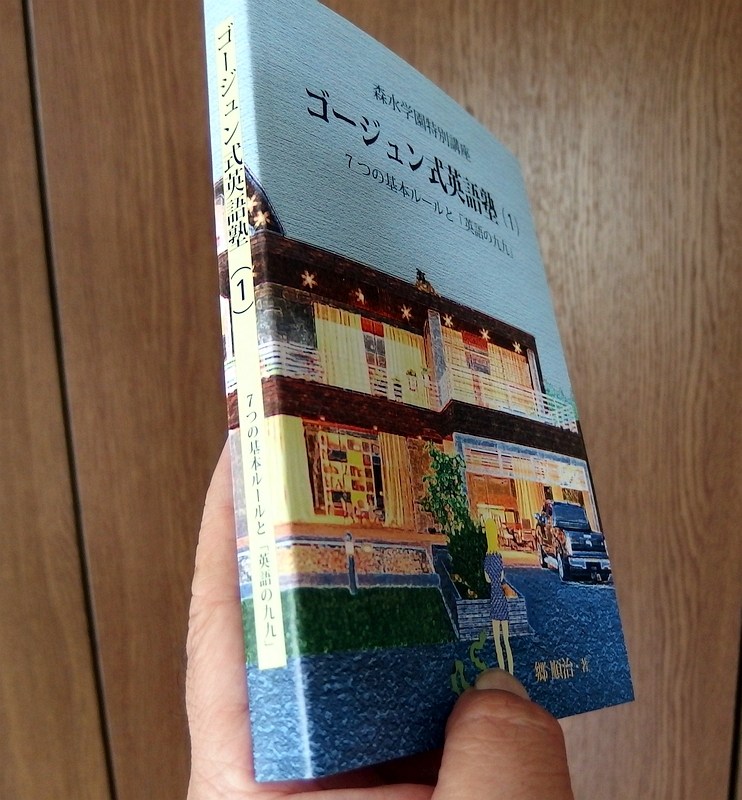

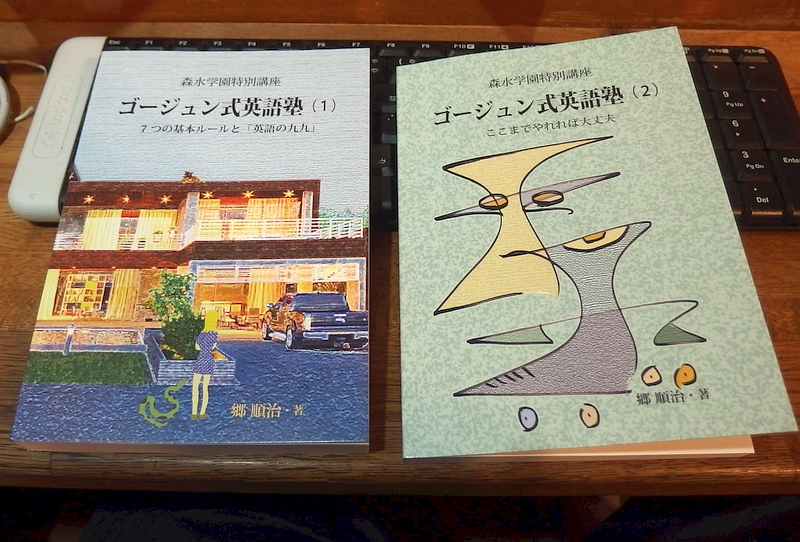

1日遅れで(2)も届いた。カバーデザインが統一取れてないのはご愛敬。

(1)と(2)ではこれだけ厚みが違う。

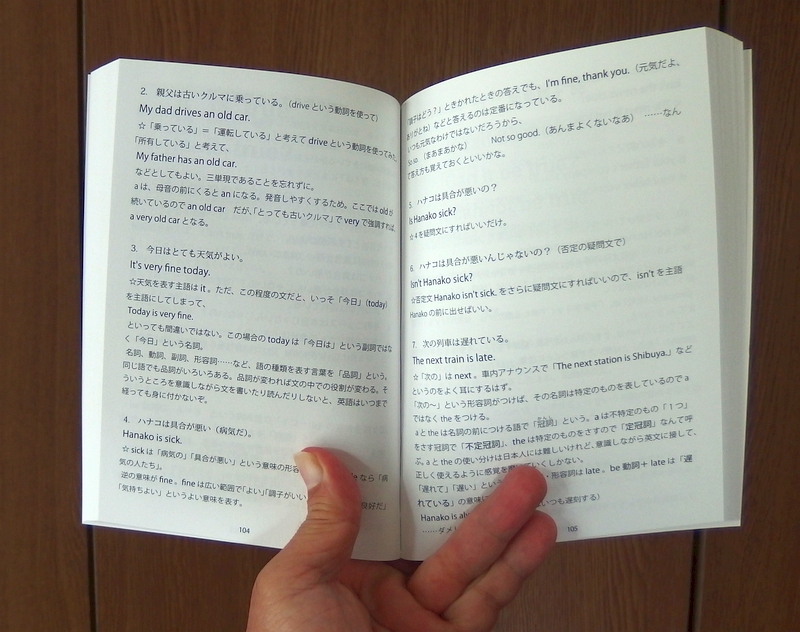

裏表紙に一か所誤植発見。作り直した。

シマヘビ

かわず庵の前の道にシマヘビがいた。すぐに草むらに逃げ込んだが、尻尾がまだ見えている。

ヤマアカガエル?

オオカミ池にいたアカガエル。まだ小さい。ヤマアカかな。

ツチガエル

丸池にはツチガエルがいた。なぜかトウダルが急に姿を消している。ヘビに食われたのか

不思議なことに、丸池のメダカも消えてしまった。

死骸もないので、だれかに食われてしまった可能性が高い。

すばしっこいメダカを食うやつって??

タガメとかがいればありえるけれど、そんなのはいない。

ヤゴはいるかもしれないが、ヤゴのスピードではメダカはとらえられないんじゃないか。

マツモムシやアメンボも、肉食ではあるけれど、今まで観察してきた経験からすると、メダカの素早さに対応できると思えない。

カエルは水中のものに食らいつくのを見たことがない。

ヘビだとすれば、カエルを狙わずにわざわざ難易度が高いメダカを狙うだろうか? 可能性があるとしても、ヤマカガシやシマヘビのような大きさのヘビではないのでは?

だとすればヒバカリ?

おかしいなあ、不思議だなあと思いつつ、改めて「メダカ 天敵」で検索していたら、こんな記述があった。

カエル:

メダカを捕食するカエルは主にアカガエル科の種類です。外来種ではウシガエル、国産種ではトノサマガエル、ダルマガエル、トウキョウダルマガエル、ナゴヤダルマガエル、ツチガエル、ヌマガエルです。これらは水生の強い半水生種で常に水辺の近くに生息し、泳力と潜水力ともに高い種類です。また、一般的なメダカの飼育環境に適応した種類です。

(略)

動くものに敏感に反応し、水面近くを泳ぐメダカに陸上から飛びついて捕食します。カエルの大きさによって狙うメダカの大きさは変わりますが、体も動きも大きく視認しやすい成魚が主に狙われます。その他の国産種は小型でメダカを捕食できるほどの泳ぐ能力がなく、陸上でしか捕食をしないためメダカを捕食することはありません。

(株式会社めだか本舗 メダカの天敵/外敵とその対策~屋外飼育で気をつけるべき生き物たち~)

トウキョウダルマガエルはいっぱいいるけれど、今までずっとメダカと共存、というか、メダカを襲うのを見たことがない。

しかし、丸池にいたツチガエルは、そういえば腹が膨れていたような……??

他にもこんな記述があった。

ヒバカリ:

薄明薄暮性が強く、朝方と夕方、雨天の昼間に活発に活動します。(略)小型魚類、カエルやオタマジャクシ、ミミズなどを捕食します。泳ぎも潜水もうまく、水中の獲物を捕食することが可能です。(略)ヒバカリの大きさに関係なくメダカの大きさを問わず捕食します。ヒバカリの活動時間にはメダカの活動は不活発であることが多いため比較的安易に捕食されます。

アカハライモリ:

フグと同じテトロドトキシンという毒を持っています。水生の強い半水生種で、主に止水域に生息し、水辺の植物の陰や水底の枯草の下に潜みます。(略)肉食性で昆虫、ミミズ、小魚、両生類の幼生を捕食します。動くものに敏感に反応し、嗅覚が優れているため臭いにも良く反応します。待ち伏せと探索をして獲物を捕食します。メダカの大きさを問わず捕食します。

全部いるもんなあ。

アカハライモリは一度だけ方舟の底にいるのを見た。どこから来たのか……。こんなのも生息していたのかと、嬉しくなってそのままにしておいたが、イモリも、メダカよりはオタマのほうがずっと捕らえやすいだろう。丸池の底に潜んでいないとはいいきれないけれど、違うだろうなあ。

やはり、目撃証拠からして、ヒバカリかツチガエルが怪しい。

ツチガエルはこのあたりではほとんど地域絶滅寸前だから、ツッチーが犯人であればしょうがない。

もしそうなら、丸池に産卵してくれないかなあ。丸池ならオタマのまま越冬可能だろうし。

食われてしまうのはしょうがない……

コロナが教えた「新しい生き方」のヒントがここに?

カエルやらカタカムナやら…… 森水学園第三分校

狛犬、彫刻屋台、未発表小説、ドキュメント……他では決して手に入らない本は⇒こちらで

★Amazonでも購入できます⇒ こちら

こちら

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報

books

books

music

music

目次

目次

HOME

HOME

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ