午前中に上野公園内を歩くなんてことは、もう一生ないだろうな。

お化け燈籠

紅葉の下に隠れるように立つお化け燈籠

高さ6m、笠石の周囲3.36mという巨大なもの。寛永8(1631)年に信濃長沼藩1万8,000石の藩祖・佐久間勝之が奉納。勝之は他にも京都南禅寺、名古屋熱田神宮にも巨大な灯籠を奉納している。勝之は、織田信長→柴田勝家→佐々成政→北条氏政→蒲生氏郷→豊臣秀吉→秀頼→徳川家康→秀忠→家光……と仕え、この燈籠を奉納した3年後に67歳で死去。まさに戦国時代をうまく生き抜いたといえるのかな。この大燈籠は、徳川時代を見守り、戊辰戦争上野の戦闘を見ていたわけで、今なおこうしてここにあるということに感慨を覚える。

銀杏もいろいろ。↑工事用具が邪魔だな

紅葉がまだこんなに残っているとは……

上野大仏

上野大仏。かつては像高約6メートルの釈迦如来坐像だったのが、何度も損壊、再建を繰り返し、最後は関東大震災で壊れ、その後、顔面を除く頭部と胴体は太平洋戦争の金属供出に。

「これ以上落ちない」ということから「合格祈願大仏」としているらしいのだが、「これ以上落ちない」では、なんか何浪もして、最後は定員割れで誰でも入れる学校に入るしかなくなった子を憐れんで涙している大仏みたいじゃないの?

上野花園稲荷神社の狛犬

元気にしていた。宝暦3年(1753)の建立。独特な濃い顔。

「阿~、また来たのかい。おまえさんも相当好きだな~」

「吽。まったくう~ん」

「ちゃんとこういうところ、見ていけよ」

分かってるよ。こちとらプロだからな

同じようでいて、違うんだよなあ

いざ、東博へ

メインストリートを北上していざ東博へ向かう。ホームレスと紅葉。死んでいても昼間は誰も気づかないだろうな。

ほんとにまだしっかり残っていて……お得感満載

竹の台広場では「三陸なう」というイベントが行われていた。「なう」って、若者も使うんだなう

メカジキのかま焼きがちょっとそそられたが、何人も並んでいたのでパスした

噴水の向こうに東博が見えてきた

愛を語る人たち?

このへんは全部、かつては寛永寺の敷地だった。

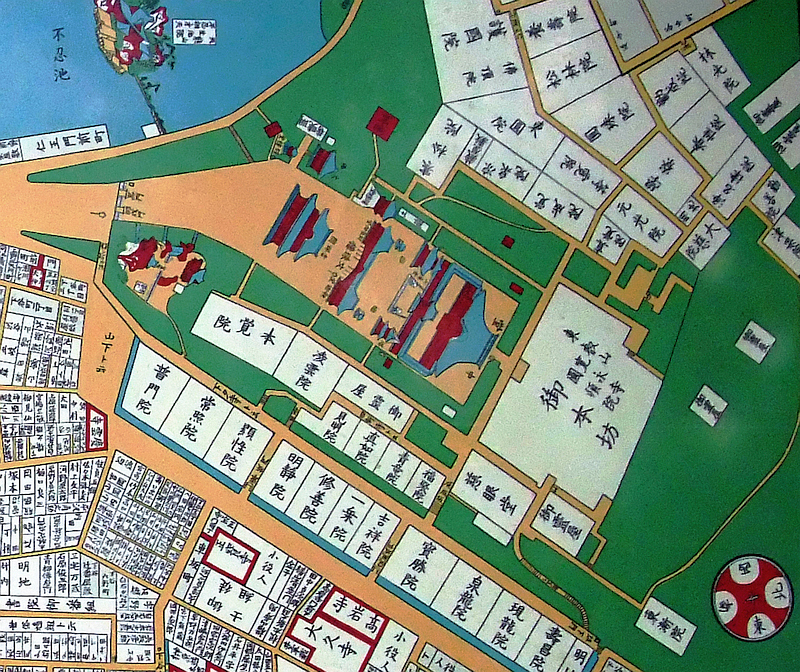

幕末の上野地図。(東都下谷絵図より)Wiki Commons

これだけの堂宇が戊辰戦争でほとんど焼失。助手さんの母方の先祖は戊辰戦争を函館まで闘い抜いた衝鋒隊だし、あたしの母方の先祖は幕府老中も務めた阿部正外につながる(そういうことを知ったのは還暦を超えてからというのがなんとも……だが)。

ここ10年くらいで、学校で教えている日本史に対する認識が一変した。

徳川慶喜が寛永寺に引っ込んで謹慎した時点で、それ以上国内の戦争はする必要がなかったはずで(ましてや東北戊辰戦争は)、権力独占のために東側勢力を根絶やしにしようとした戦を「明治維新」などと呼ぶことには同調できない。

まあ、何はともあれ、そういう戦場となった場所が今はこんなに平和な風景になっているのだなあ。

さて、東博なう。敷地が広いな。

630円の入場券を買って、まずは東洋館へGo!

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ