東ルート入り口にある慈母観音像。

こんな感じらしいのだが、ちょっとややこしいか。

上り口すぐのところに1700万年前の地層が向き出しになった場所がある。そう言われてもピンとこないけれど。

引き続き、熊さん出ないでねと念じながら登る。

上からさっきいた場所を見下ろす。屋根の先が少し見えているのが本堂で、手前に見えているのは納経所。管理人さんがいたようで、テレビの音が聞こえていたが、ぼくらが東ルートに入って少ししたら閉めて下山した気配がした。

途中、開けた尾根のところから、東ルートにある石仏群が遠く見えている場所があるので、ズボラズームを最大限に伸ばして撮ってみると……↓

こんな感じだった。これは閉鎖されていないときでもかなり厳しそうなコースだ。

1km先に畠山重忠の家臣・本田親常が矢を射通したと伝わる穴が見えるというのだが、どこのこと?

この微かに白く見えているところかな?

東方向。何山だっけかな。解説板あったのだけれど……。

北方向。これが観音山かな。

この尾根にもいくつか石仏があって……。

右にあるのが芭蕉の句碑。

一旦戻って、左側に降りて行く道を行くと、「かぶり岩」の石仏群がある。

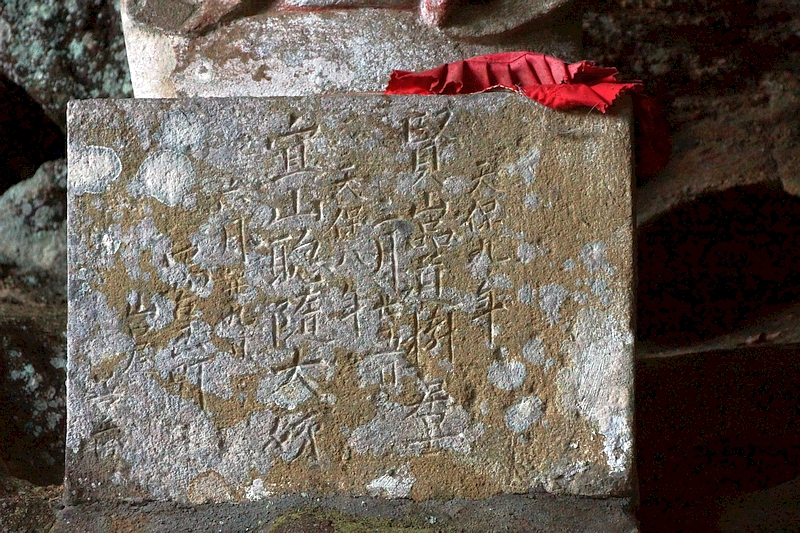

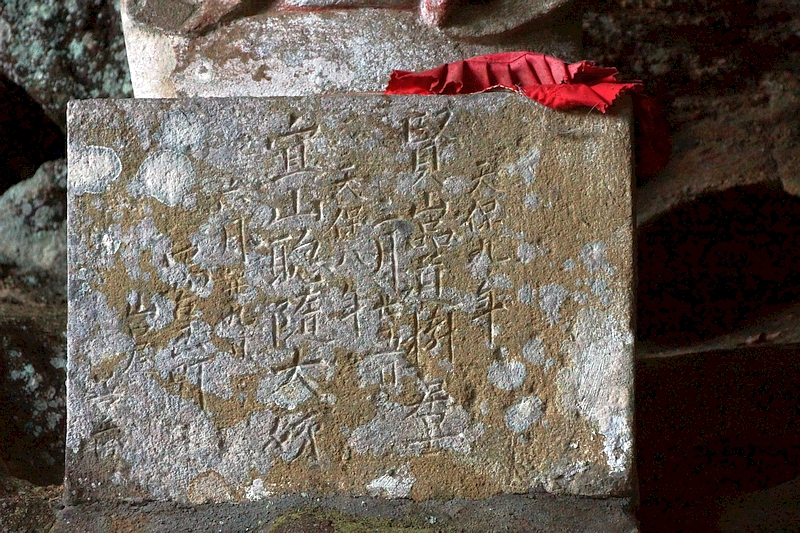

天保8(1837)年と9年とあるが、これは戒名のようなので、没年で、後に供養のために奉納したのだろう。

これはちょっと読めないなあ。

「かぶり岩」の最奥にある石仏。

施主の名前が削られている? その隣に「酒蔵人」?

かなり日が落ちてきて、熊さんも出ると困るので、このへんで引き返すことにした。

この沢筋を粗彫りした巨石をズリズリとコロとシュロの太縄で下ろしたんだなあ。

この石より大きかったんだもんなあ……。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ