しかし、そもそもこれだけ巨大な石を、重機もない時代にどこからどうやって運び、どのように彫り上げたのか?

この石は観音院が建つ観音山の山頂付近から切り出された岩殿沢石という砂質凝灰岩で、火山灰を含むために石材としては軽く、彫刻もしやすいらしい。しかし、そうとはいえ「石」である。重さは一説には一体で2.4tだというが、当然、削る前はもっと重かったわけで、人力で運ぶのは容易ではない。

⇒ここに、当時石切運搬をしていた人夫の子孫である老人の貴重な話が載っている。

山門の石の仁王様は観音山の石を使って作られた。四メートルもの仁王様二体を観音山の頂上付近で粗彫りし、それを縄でブレーキをかけながら下まで降ろした。(略)

今の納経所の近くにあった、太さ一メートル以上もあるモミの木に縄を巻き付けて、ブレーキをかけながら、コロで沢筋を降ろしたのだそうだ。距離、約二百メートル。そのモミの木は、皮が縄の摩擦でむけてしまい、そのまま枯れてしまった。

(秩父・山里の記憶 岩殿沢石の話:高野正男さん より)

粗彫りをした場所も山頂から少し下ったところに残っている。すごいことをやったものだ。

では、誰がこれを作ったのか?

小鹿野町はこれを「信州の石工・藤森吉弥一寿が彫った」としている。

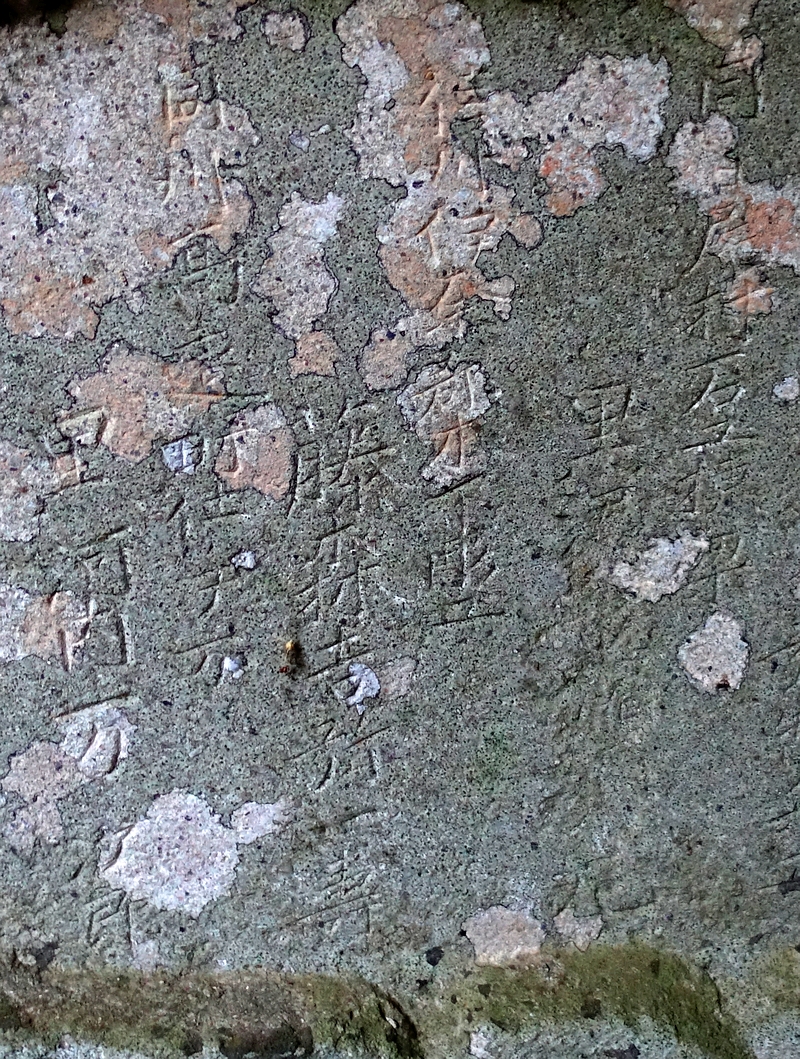

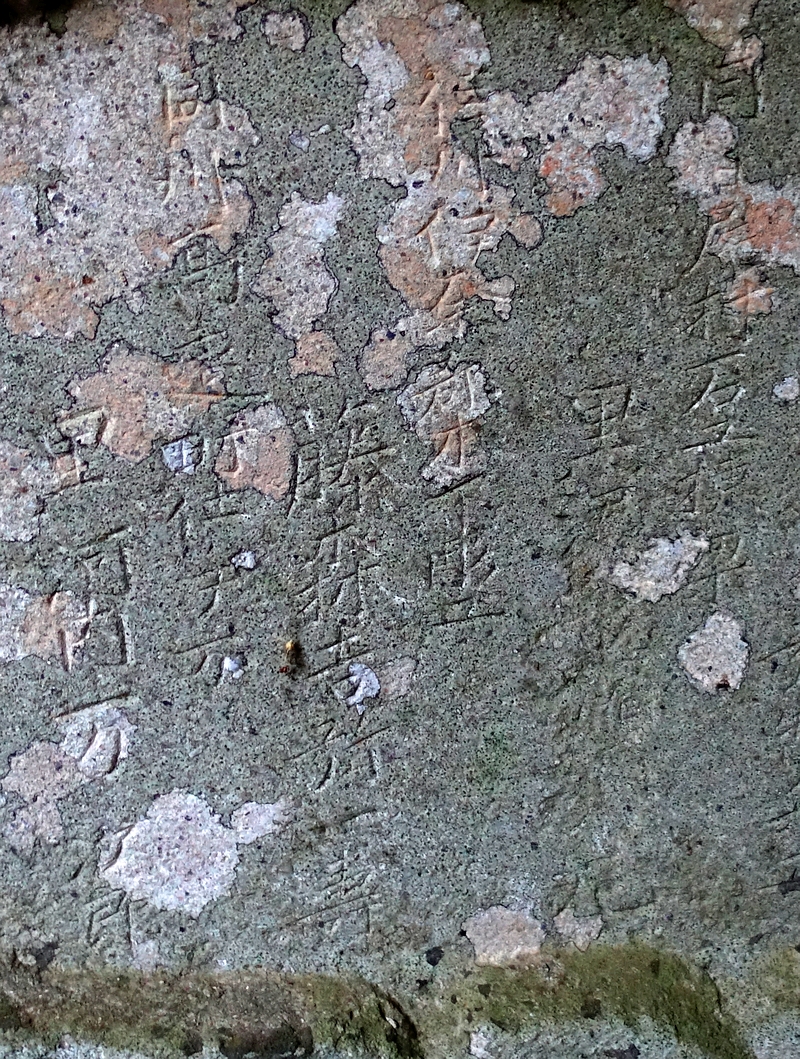

台座には石工の名前が彫られていて、そこにはこうある。

同日尾村石工棟梁

黒沢三十郎源金丸

信州伊那郡木下彫工

藤森吉弥一寿

同州高遠町???

黒河内万次郎

台座に刻まれている銘↑↓

藤森吉弥は文化8(1811)年に上伊那郡木下で木下村吉之丞の長男としてに生まれたが、家督を弟の佐源治に譲って家を出た。明治8(1875)年、群馬県多野郡吉井(塩川村)の専福寺にて64歳で病没している。

利平より7歳年下だが、明治21(1888)年8月1日(享年83)まで生きた利平よりも13年早く死んでいる。

文政12(1829)年、長岡の長松寺の延命地蔵建立のおり、貞治の弟子渋谷藤兵衛が先達で長岡新田の青石の詮議をしたが、そのときに吉弥(当時18歳)も手伝ったという記録が残っている。また、高遠建福寺の楊柳(ようりゅう)観音造立のときは、制作中に藤兵衛が急死したが、その後も藤兵衛の一番弟子として指導し、完成させた。これが嘉永6(1853)年、42歳のとき。

このように、守屋貞治・渋谷藤兵衛の流れの中で技を磨いたが、作風はダイナミックで、異端の石工と評される。

この巨大な仁王像以外では、松本に12鉢の道祖神。この観音院からほど近い龍頭神社の燈籠などが吉弥の作とされているが、この巨大仁王像だけが突出した「代表作」となってしまっている。

当時このあたりでは石工の腕を評し「世界一が乞食の吉弥、日本一が車屋の初、関東一が日尾の三十」と言われたそうで、その腕前は同業者たちの誰もが認めるものだった。しかし、貞治~藤兵衛の技術を継ぐ彫刻師であるにも関わらず、「乞食の吉弥」と呼ばれるような生活を続けていたのはなぜなのだろうか。

時代の巡り合わせが悪かったということもあるだろう。40代までは高遠石工の中でも名人として名をなした貞治、藤兵衛の弟子という立場で、棟梁にはなれなかった。独立した頃には幕末の混乱期で、細工石切への仕事依頼は減っていた。その後は戊辰戦争~明治新政府の神仏分離令、廃仏毀釈による庶民の仏教離れと続く。

流浪の石工として旅を続けていた吉弥を拾ったのが「関東一は日尾の三十」と呼ばれた石屋三十の棟梁・黒沢三重郎(新井三十郎)である。

三重郎は天保4年(1833)生まれで、吉弥より22歳も若い。仁王像を建立した明治元年(1868年)においてもまだ30代半ばの若さだ。吉弥の腕に惚れ込んでこの大作を彫らせたとされている。

施主は山主・近藤観法で、かつては修験道修業の霊山として知られていた観音山が荒れていたのを嘆き、再興すべく努力した。この仁王像もその再興作の一つだった。

ところが完成と同時に明治新政府が樹立し、神仏分離と廃仏毀釈の嵐に直面する。廃寺を免れるために曹洞宗に改宗届けを出してなんとか廃寺や破壊を回避したらしい。

仁王像の着工がもう少し遅れていたら当然こんなものは作れなかっただろうし、小さいものであったら廃仏毀釈で破壊されていたかもしれない。もちろん、吉弥がこのタイミングでこの地にいなかったら、そして三重郎が吉弥の腕を認めて使っていなかったら、この巨大仁王像は誕生していなかった。

三重郎はもともとは越後の出で、黒沢は越後の修業時代に師事した石屋棟梁の苗字らしい。その後、日尾の新井家に養子として入って石屋を継いだ。「黒沢三重郎」という銘を入れていたのは吉弥を雇っていた時期だけらしい。その理由はよく分からない。

台座の銘にも謎がある。黒沢三重郎の名前が故意に削られ消されているのだ。三重郎に恨みをもつ者の仕業だろうか。

考えられるのは、大勢の人足や石切人夫への手当てが十分に支払われなかったことへの抗議とか、棟梁といいながらまだ若く、地元出身でもない入り婿棟梁の三重郎が、地元の石工ではなく、流れ者の吉弥に作業をほとんど丸投げしたことへの恨み妬みとかだろうか。

さらには、巨大仁王像台座銘の最後にある「黒河内万次郎」とは誰なのだろう。これも気になる。

「高遠町」は読み取れるのだが、その下の3文字(徳戸方?)が分からない。先の二人が「棟梁」「彫工」と記している位置だから、仕事の内容を示す3文字ではないかという気がするのだが、台座設置などの役割だったのだろうか。

ちなみに「黒河内」は上伊那郡にかつてあった村の名前だ。高遠石工の流れを汲む石組み職人だったのだろうか。

群馬県神流町にある西御荷鉾山(にしみかぼやま)は不動信仰の山で、地元の各集落が奉納した不動像が何体もあるが、そのうちの1体には「秩父日尾石工 新井三十郎源金」という銘がある。建立は明治27(1894)年で、吉弥の死後19年経っているから、この不動像に吉弥の手が入っている可能性はゼロだ。廃仏毀釈の影響もようやく薄れて石屋に再び仕事が入り始めた頃。還暦を超えた三重郎がいろいろあった過去を噛みしめながら彫ったのだろうか。

とにかく、観音院参道入り口に立つ巨大仁王像の背景に様々なドラマがあったことは間違いない。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ