長谷寺の境内はそれほど広くはないが、庚申塔、道祖神、多宝塔、様々な石仏群などが一か所に集まっているので、信州から上州にかけての石像文化博物館的な存在になっている。石が好きな人にはたまらないだろう。神仏習合の見本のようでもあり、様々な発見ができる。

石仏は寺の裏手の斜面に広がる墓地にたくさん建立されている。石仏が墓そのものになっているものもある。

墓地は本堂裏手にある。江戸期の石仏がたくさん。

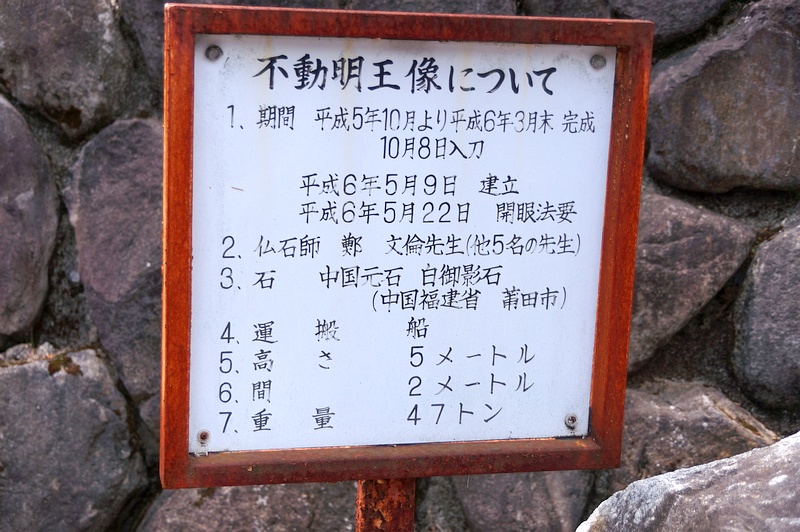

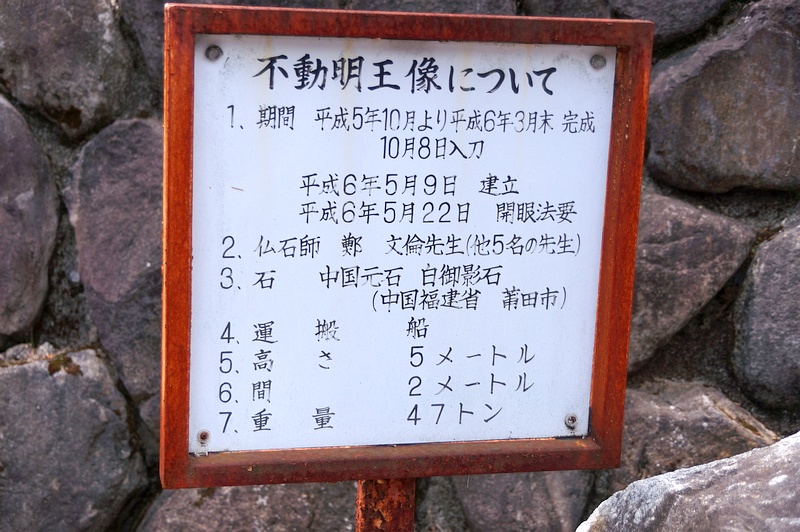

これは平成に作られた巨大な不動明王像。説明板によれば、中国の石工が中国の石で中国で作って、完成品を船で運んできたそうだ。↓

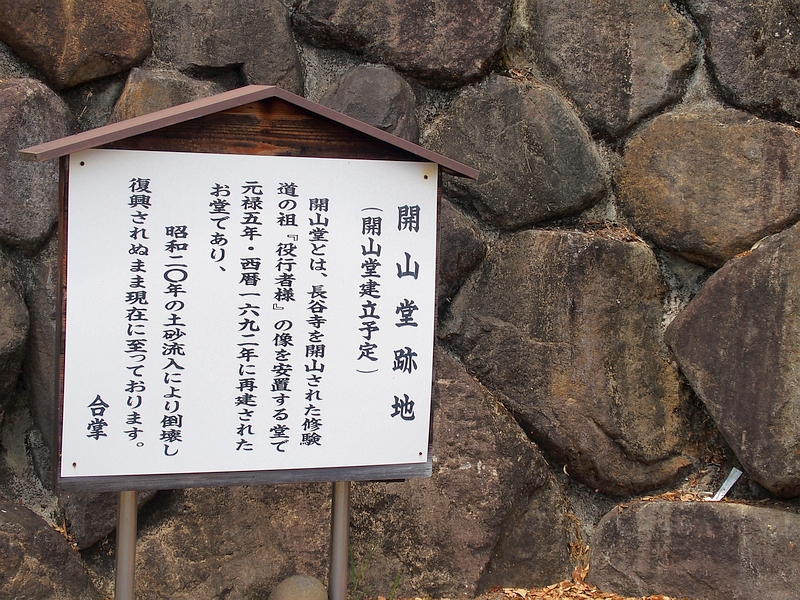

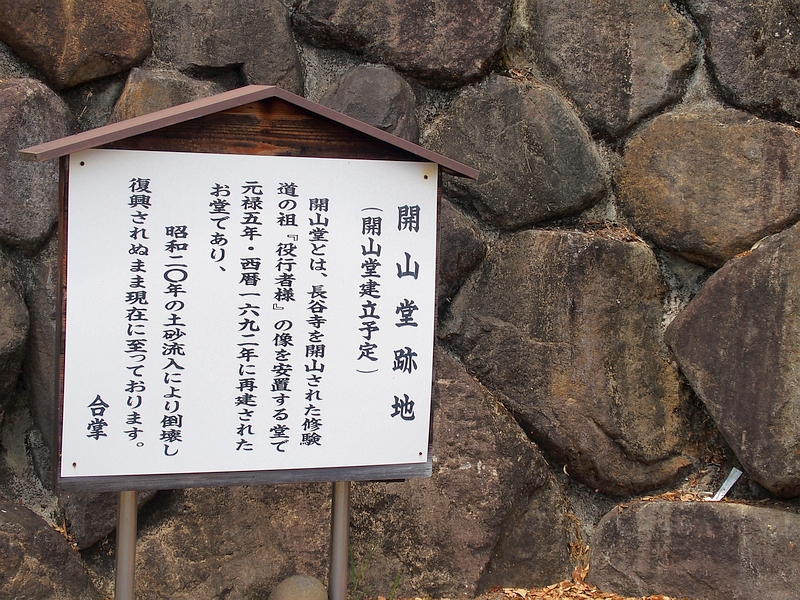

元々は役行者が開いた修験道の寺だそうだが、明治政府が修験道を禁止したため、天台宗に看板を付け替えた時期もあった。現在は金峰山修験本宗の寺とされている。それにしても明治政府って……(怒)

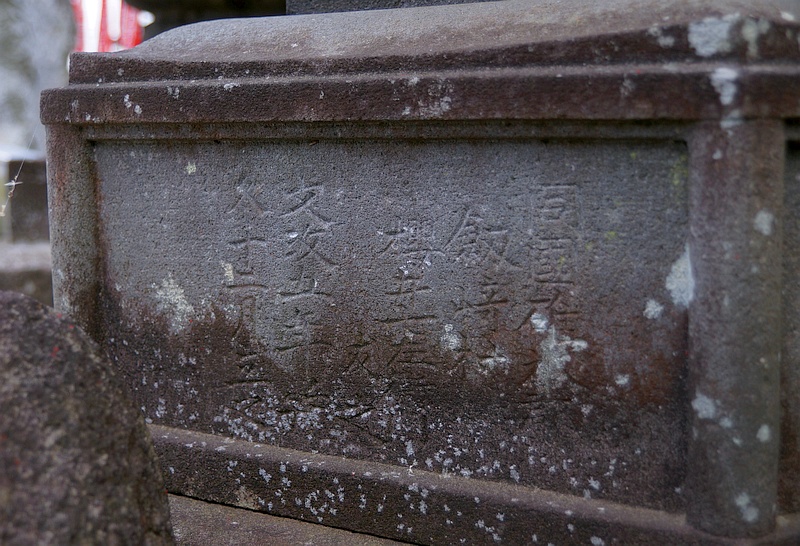

延享4(1747)年と元禄6(1693)年。きれいに残っているものだなあ……。

道祖神的なものだろうか。変わったデザインだ。

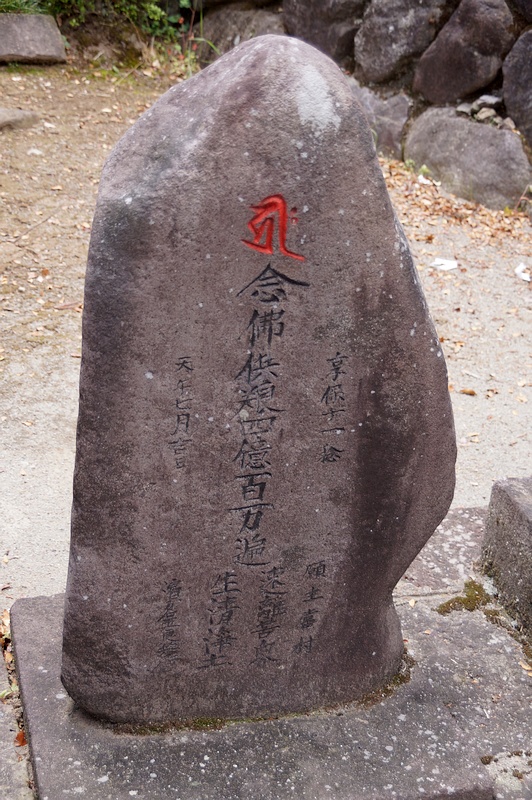

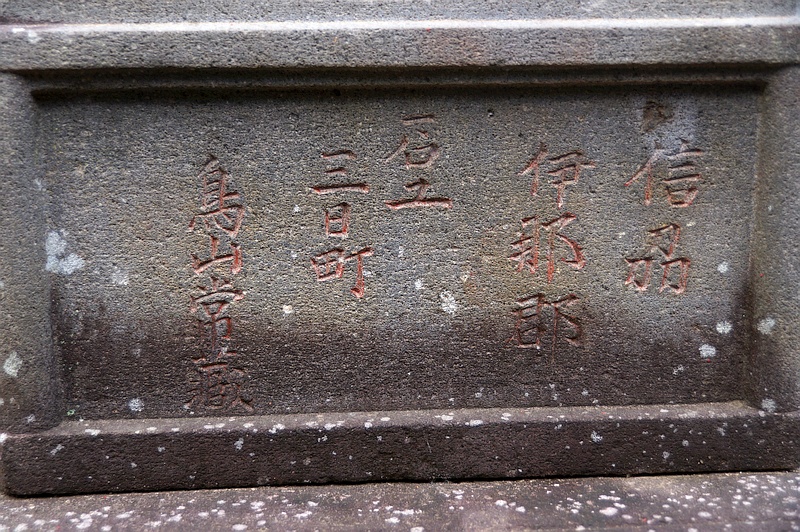

女人講の存在や、念仏信仰やら……江戸時代の宗教観、風俗などをしのばせる。

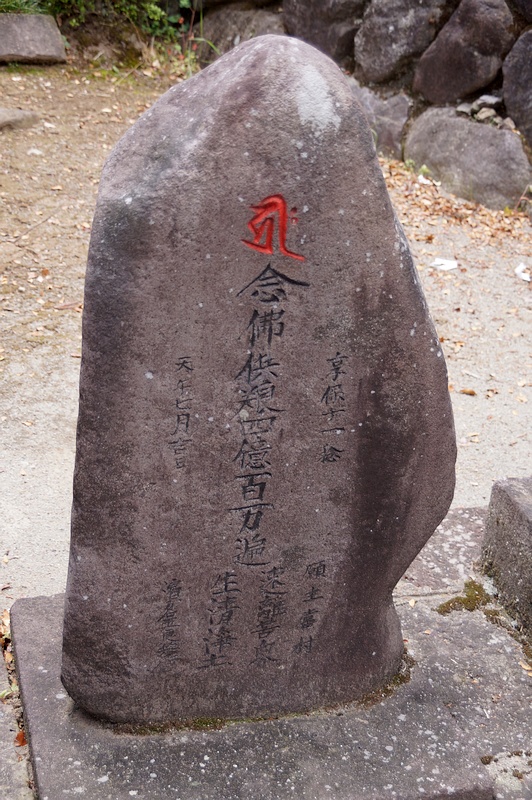

享保11(1726年)年。今から300年近く前。

山門にはお約束?の仁王像があり……

首がすげ替えられたような石仏とか……これらは廃仏毀釈で首を落とされたのだろうか。

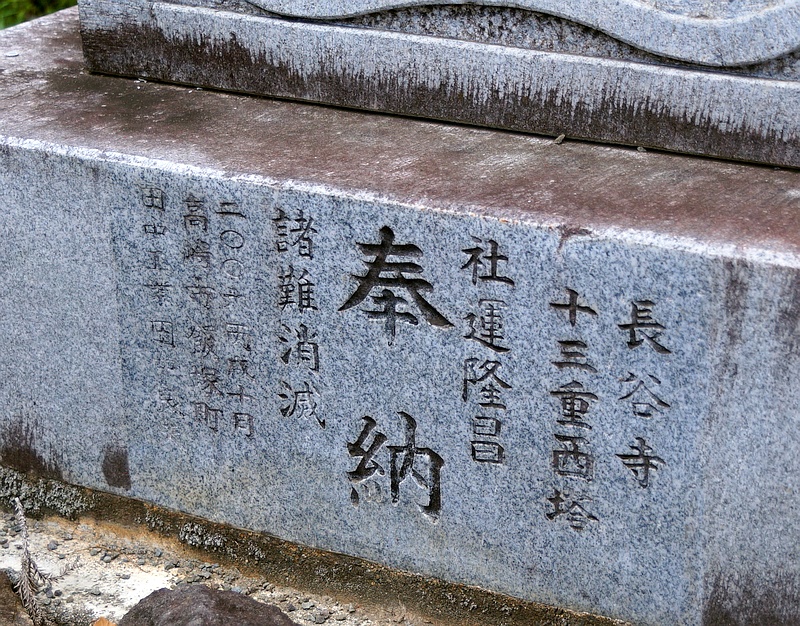

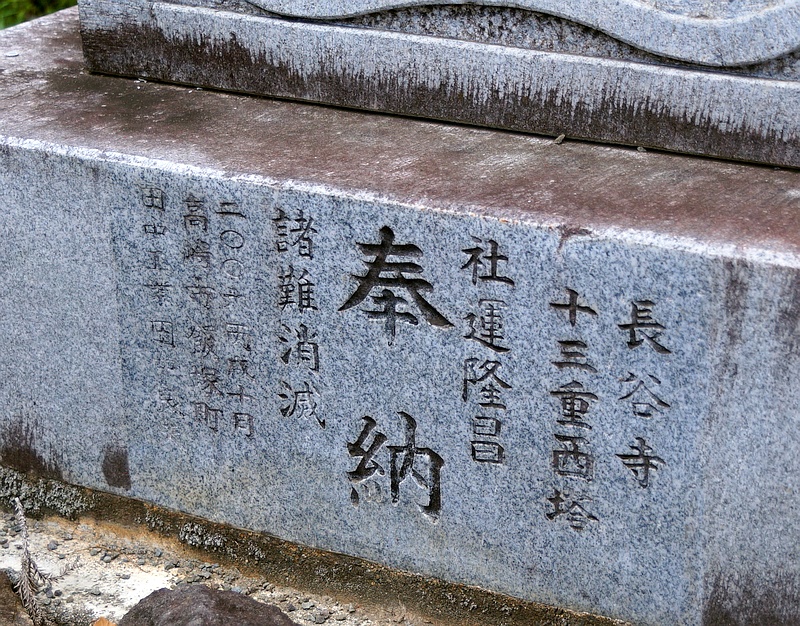

十三重の石塔は平成の寄進だが、銘が西暦というのも珍しい。

明和5(1768)年の素朴な馬頭観音。頭が重そう……

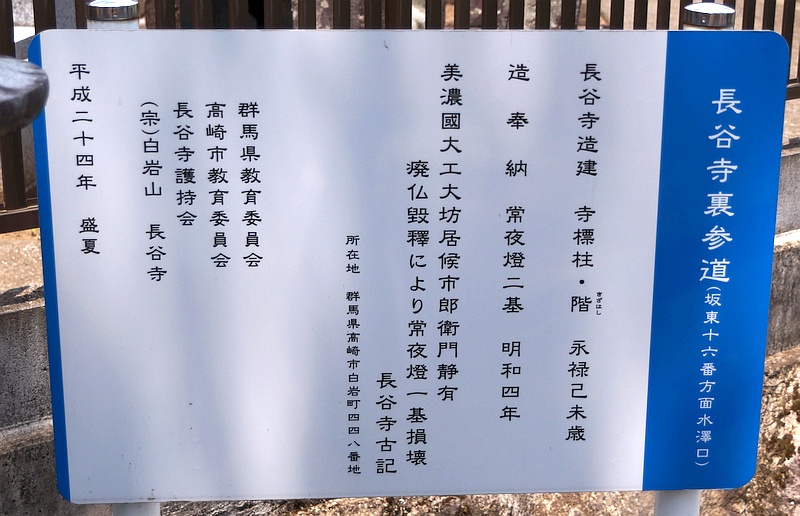

↑裏山に登る小径から仁王像を見下ろす。 常蔵親方の多宝塔上部、高覧が壊れているのも上から見るとよく分かる↓

本堂裏手の墓地。ここには江戸時代の石仏が多数。

これは新しいが、ワンコが可愛いね。

後ろの墓石は天明8(1788)年。

天保9(1838)年。

宝暦4(1754)年。

天正10(1582年)年に建てたものを天保2(1831)年に再建したと書いてある↑

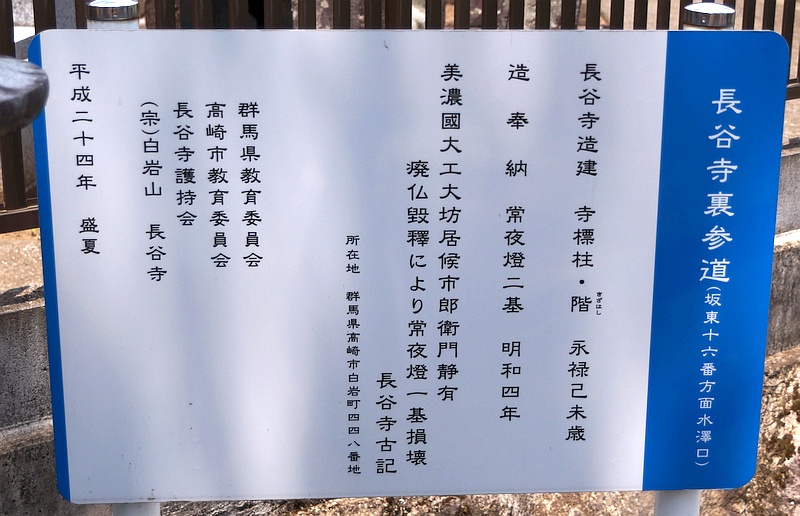

この地でも廃仏毀釈はあったのだと伝える看板。

本堂を裏手から見る。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ