さて、この狛犬だが、阿像本体だけが石が明らかに違う。吽像と二つの台座は赤っぽい石で、同じ時期に製作されていると思ってほぼ間違いない。

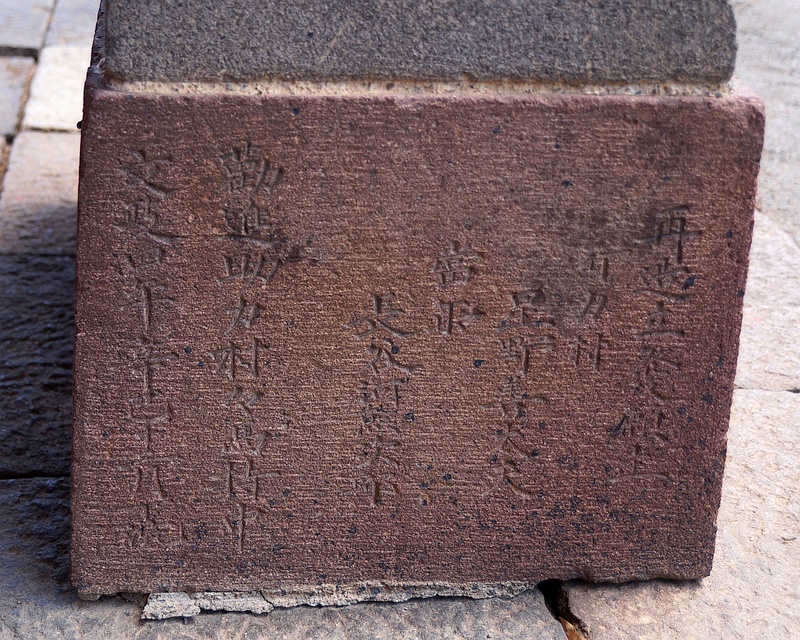

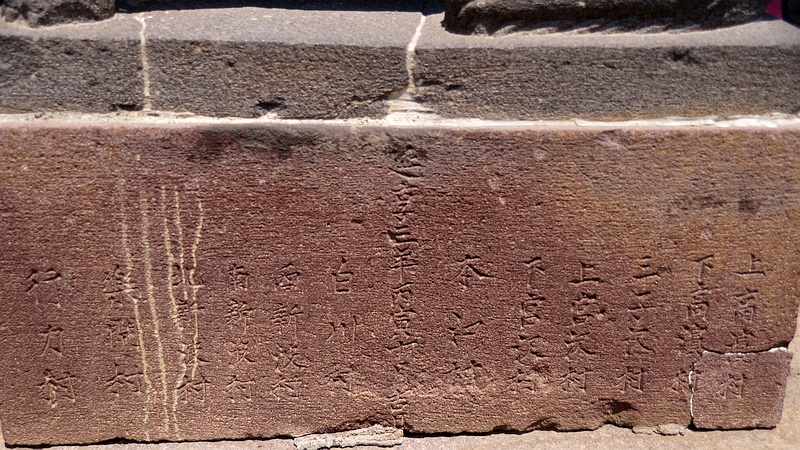

で、阿像の台座正面中央には、「延享三年 丙寅十月吉日」と書かれている。延享3年は1746年。今から273年前……。

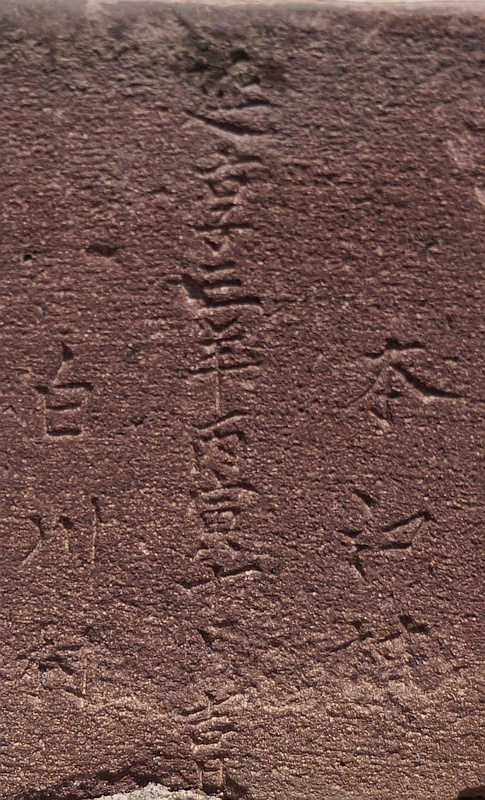

さらに左側面(狛犬の顔側)の台座には、「再造立発願主 ?力村 星野善太夫 ……文政四(1821)年……」とある。

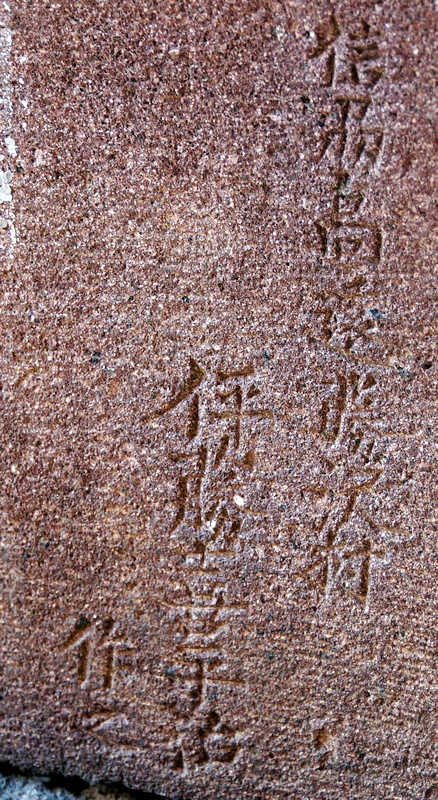

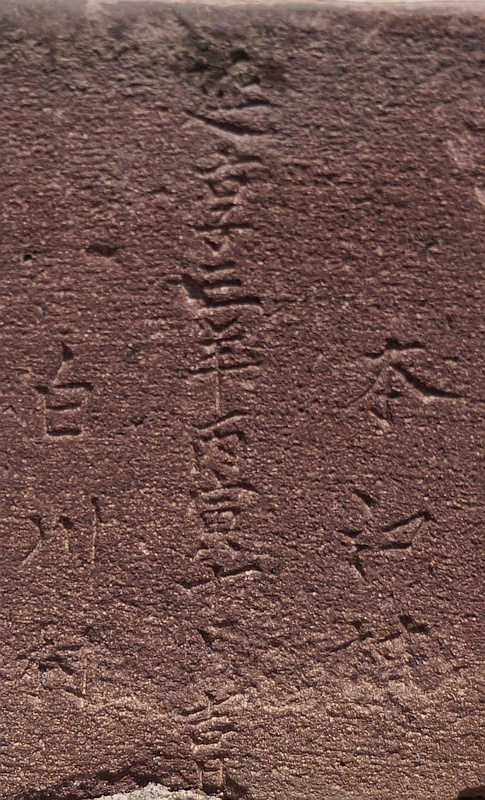

さらに裏面の台座には「信州高遠藤沢村 伊藤喜平次 作之」とある。

これらを普通に読み解くと、

- 延享3(1746)年に高遠石工の伊藤喜平次がこれを彫った

- 文政4(1821)年に壊れたほうの阿像を再建した

……ということだろう。なんと75年も間が開いている。

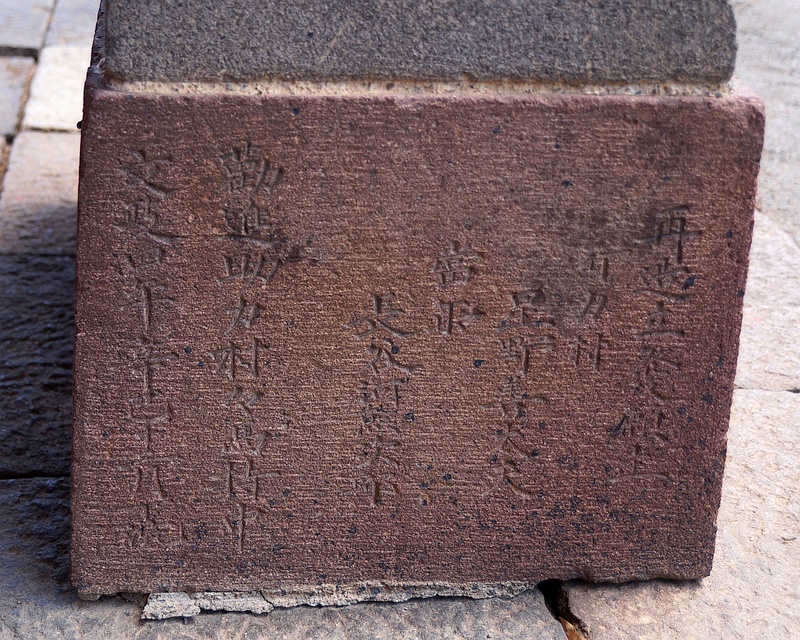

阿像の台座側面 文政4(1821)年に再建したことが分かる。

ここで疑問が一つ出てくる。台座の文字はいつ彫られたのか、ということだ。

阿像の台座側面の「再造立発願主……」の部分だけを後から彫ったのだろうか?

よく見ると、裏面の文字だけ、他の面の文字より少し下手な気もする。最初は裏面の文字しか彫られていなかったのかもしれない。

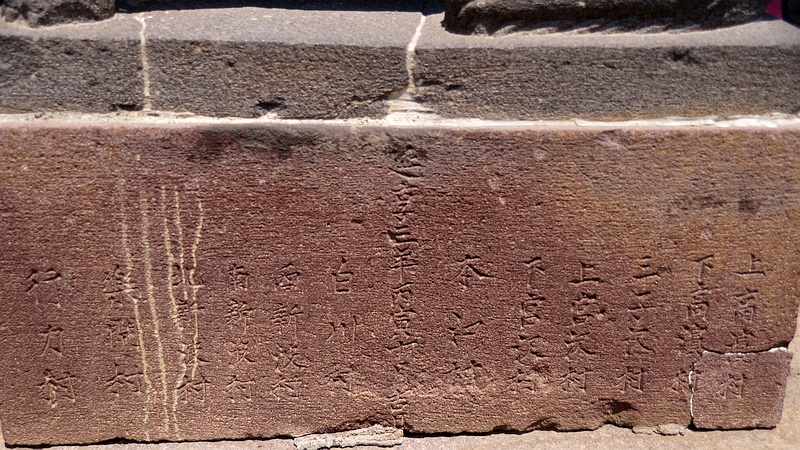

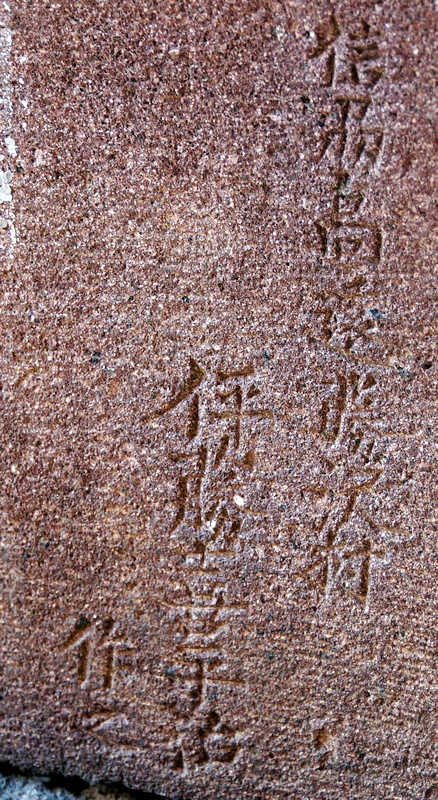

吽像の台座にも村々の名前などが彫られているのだが、これは阿像の「再造立発願主~」以下の文字と同じように見える。これも、阿像を再建したときに彫り足したのだろうか?

そこで改めて阿像の台座正面を見てみると、年号が真ん中に刻まれていて、その左右に出資や助力した村の名前が並んでいることに違和感を覚える。

もしかして、当初(延享3=1746年時)、台座には、

正面中央に年号、背面に願主と石工名……この2つしか彫られていなかったのではないか?

で、阿像が壊れたので、文政4(1821)年に再建したが、そのときに出資した村々の名前をビッシリと、左右の台座の開いている部分に刻んでいったのではないか?

その可能性がかなり高いように思えてきた。

↑この年号だけが他と書体が違う? しかもなぜ年号の左右に村の名前が?

裏面の石工名↑や正面の年号より、村々の名前↓のほうがうまい字のようにも見えるが……気のせい?

しかし、もう一つの可能性としては、

台座の文字が全部同じ時期に彫られているとすれば、そもそも再建したのは阿像ではなく吽像なのではないか?

……ということも考えられるかもしれない。

吽像と両方の台座を文政4(1821)年に赤味のある石で新調したとすれば、もともとあったのは白っぽい石の阿像ということにもなりえる。

現在の破損の仕方が吽像のほうがひどいので、吽像のほうがもともとあったと思い込んでしまうが、逆の可能性もあるのか?

この疑問にさらに追い打ちをかけたのは、参道入り口付近に放置されている二体の狛犬の残骸?だ。

うっかり見逃すところだった↑

首と脚がない。彫ったときにこうなったのか? それとも彫り上がった完成品が後からこう壊れたのか? 摩耗の具合が激しく、胴体には巻き毛の彫りも認められるから、一度は完成したものが後から壊れたのだろうか。

その隣にある、粗彫り段階のもの。これも首がない。彫っている最中に割れてしまったのか?

この二体の石が、今ある二体のどちらの像と同じ石なのかがよく分からない。同じ場所にあれば比較できて分かりやすいのだが……。普通に考えると、最初に彫ったときの失敗作とその後に壊れたものがここにあるということなのか?

ここで、この残骸のうち、巻き毛の彫りが残っている摩耗の激しいものをA、

粗彫り段階で壊れたものをB、

……としてみる。

そうすると、Aは現在の吽像と同じとき(延享3=1746年)に彫られた阿像だが、劣化が進んで首と脚が取れてしまった……と考えるのは無理がない。

となると、Bはいつの失敗作なのだろうか?

可能性としては、

- 延享3(1746)年に初代狛犬を彫ったときの失敗作

- 文政4(1821)年に阿像を再建したときの失敗作

- そのどちらでもない

……の3ケースが考えられる。

現役岡崎石工で多くの狛犬を制作・補修してきた綱川潔さん(お世話になってます)は、AとBはそもそも元のデザインが違っているように見えるという。

とすると、3の可能性もありそうだ。

小説『神の鑿』の現バージョンでは、この失敗作には触れていないのだが、今からこの粗彫り段階での失敗作が延享3(1746)年と文政4(1821)年の間に、初代でも再建時でもない第3の石工?によって彫られたという仮説にそって書き直そうかと思う。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ