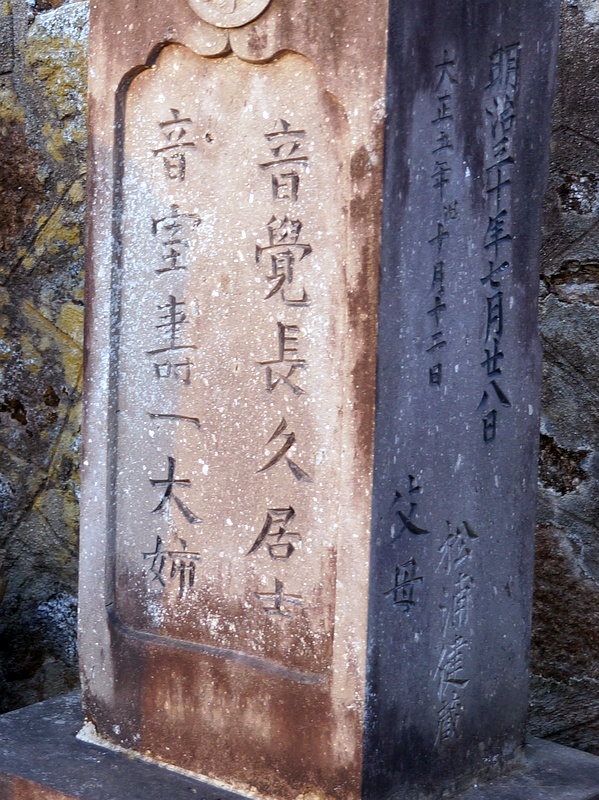

墓地の入り口付近にある「松浦家之墓」と彫られた墓石。以外と質素なものだった。

これが問題の燈籠。完全に倒壊していて、もはや何が何だか分からなくなっている。

草をかき分けて銘を読もうとしたが、奉納者名の一部しか分からなかった。しかし、これを見る限り、松浦家単独での奉納ではなさそうだ。

墓地内には、誰のものだか分からない古い墓、生田目家の墓なども同居している。

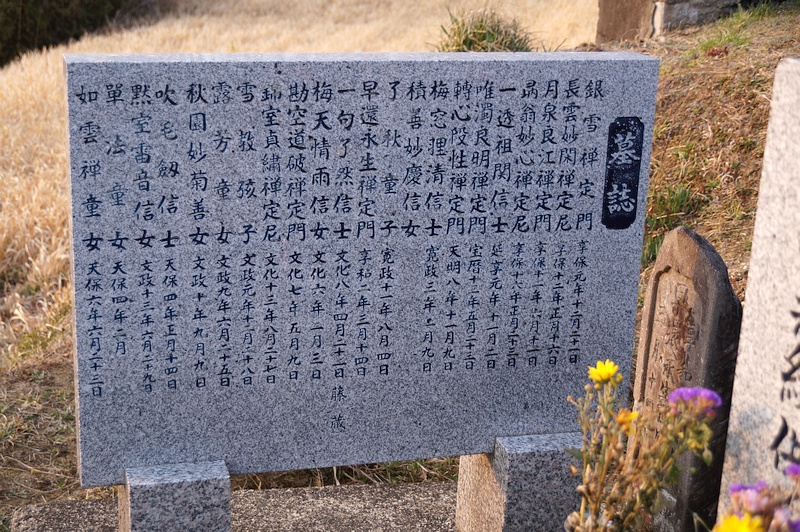

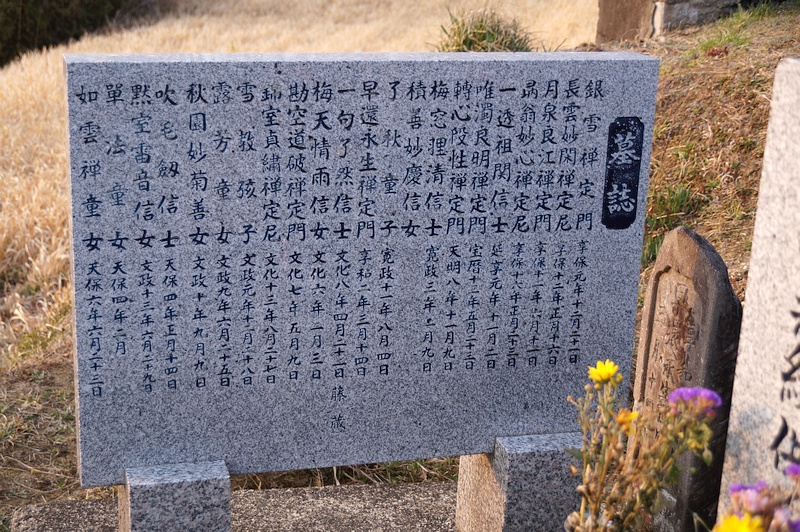

戒名だけで誰の墓だか分からなくなっている墓も、集められて新しい墓碑が添えられている。お金のかかることだろうに、立派だ。

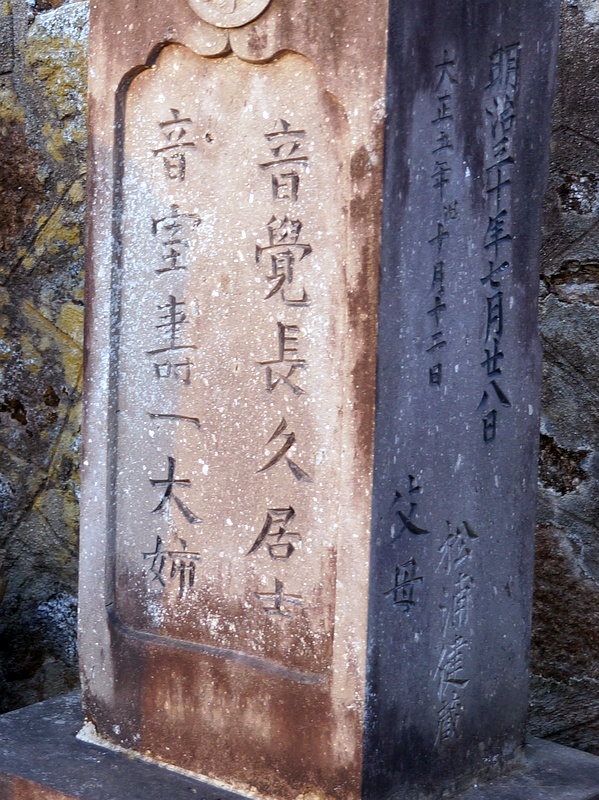

「松浦家之墓」の周囲には、個人の墓も建っている。子どもが親の墓を独立して建てているようだ。

11代の松浦勇が父親の10代松浦勇弥の功績を墓石に記している。

10代は9代の長男で、妻は石射の姉である。27年余村長を無報酬で歴任し基本財産を蓄積して村税を全廃し、また村有林を設けて累代第一の村治功労者である。資産を積んだのも一番で、長徳寺本堂、庭渡神社の造営から小学校を今日のごとく大拡張し、村内主要道路を改修したのも実にこの人である。三男四女を成人させた。

11代 勇 誌

松浦家は元禄年間(1688年~)淺川より山白石村に移って庄屋となり、農業、酒造業を兼営した名家である。

江戸末期からの3代をざっと紹介すると、

松浦

考右衛門(九代)

慶応2(1866)年蒟蒻騒動の翌年4月11日、石川町下泉庄屋・謙次、形見村庄屋・喜右衛門らと塙に集合して善後策を協議。考右衛門が首謀者一人・山下勘次平の身柄を預かる。

十代・松浦

勇弥

万延元(1860)年生まれ。大庄屋・松浦孝右衛門(九代)の長男 戊申戦争時は8歳

福島県会議員、山白石村長、福島県多額納税者、福島県農工銀行取締役、農業

妻・ミヨは文久元(1861)年、石射兵三郎の長女として生まれる。一つ下の弟の石射文五郎は福島県農工銀行専務、同県会議員、衆議院議員(立憲政友会)、九州石炭鉱業取締役。

長男・松浦

勇(11代) 明治13(1880)年生まれ

従七位勲六等功五級

大正9(1920)年に松浦家を相続。福島県多額納税者、山白石村長。

……となる。

最近、9代孝右衛門が残した戊申戦争時の日記が発見され、「庶民の側から見た戊辰戦争の実態」が分かる資料として注目された。

とにかく戊申戦争時にはこのへん一帯はひどい目に合っている。

権力者の無能によって戦争が引き起こされるのは怖ろしい。もっと怖ろしいのは、そうなったとき、庶民の生活だけでなく、精神状態が破壊されることだろう。

現代日本に暮らす我々は、そこまでの恐怖をまだ味わっていない。しかし、何かの拍子でそうなってしまうことを、歴史は教えている。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ