浅川町は花火でも有名だが、その花火が打ち上げられる川べりに「弘法山観音堂」というのがある。

現在は周りが小さな公園のようになっているが、ここは浅川騒動(寛政10(1798)年1月、浅川領内全域で百姓が蜂起し、大庄屋(12人)、駒付役(6人)、庄屋郷士などの村役人、馬喰百姓ら(89軒)寺(2寺)を打ちこわした事件)の後、首謀者とされた数人がここで処刑されている。

その様子を小説風にした文章が浅川町のWEBページにある。

こうした農民一揆は江戸時代に全国各地で起きているが、多くの場合、領主側が一旦なだめて収めた後、最初の約束とは違って「やはりまったくお咎めなしというわけにはいかない」として、首謀者を数人特定して処刑している。

一揆を起こすとき、農民側もそこまではある程度読んで、覚悟の上なのだ。首謀者が誰か分からないように、一揆のための集合場所・時間などを記した回し文は、円形に名前を書いたりして、工夫している。

庄屋や大庄屋が先頭に立った一揆もあるが、浅川騒動の場合はむしろ、浅川陣屋詰めの代官と平百姓の間で中間搾取していたとみなされた大庄屋、庄屋らに怨嗟、不満が向けられたようだ。

で、この場所に、岡部市三郎作の文殊菩薩があると知って、今回は絶対外せないポイントとしてリストアップしてあった。

岡部市三郎は、すぐそばの白山比咩神社の狛犬を彫った石工だ。

白山比咩神社の狛犬は非常にユニークで、技術的にも素晴らしい作品。これが小林和平が代表作である古殿八幡神社の狛犬を彫ったのと同じ昭和7(1932)年に奉納されているということが、ずっと謎だった。

和平と同じ時期に寅吉のもとで修業した石工かと思っていたのだが、まったく違った。

- 小林和平:明治14(1881)年7月13日-昭和41(1966)年3月8日(満84歳) 師匠は浅川町福貴作の小松寅吉

- 岡部市三郎:明治15(1882)年2月27日-昭和22(1947)年9月1日(満65歳) 師匠は浅川町梁高山の鈴木富五郎

同時代を生きた石工だが、おそらく同じ現場で共同で仕事をしたことはなかっただろう。

市三郎は年季明け後に日露戦争(明治37(1904)年2月~明治38(1905)年9月)に従軍しており、本格的に石工仕事を始めたのはその後からだ。

代表作は白山比咩神社の狛犬(昭和7(1932)年10月)とこの文殊菩薩像(昭和14(1939)年3月)。

白山比咩神社の狛犬は50歳、文殊菩薩像は57歳のときの作品ということになる。

他に、平田村蓬田の石塚家には高さ2mあまりの昇り龍・降り龍と狛犬が、棚倉町一色(いしき)の小林和三郎家には高砂夫婦和合の碑なるものがあるそうだ。一色は和平の妻・ナカの生家があり、父親は小林多三郎。和三郎と一字違いなので多三郎は和三郎の父親だろうか? これは未確認だが、少なくとも親戚筋であることは間違いない。

平田村の龍と狛犬はぜひ見てみたいものだが、今後、チャンスはあるだろうか。

この文殊菩薩像は、台座に「還暦紀年」とあるので、還暦を迎えた村の衆が金を出し合って建立したものだろう。

台座の上にのり、しっかりとお堂に収まっているので傷みはほとんど見られない。

菩薩の下の獅子が可愛らしい。

お尻側も「までいに」彫っている。

仏像の顔の彫りは、寅吉や和平よりうまいかもしれない。

「還暦紀年」として多くの奉納者の名前が連なっているので、浅川騒動の犠牲者供養とは直接関係がないようだ。

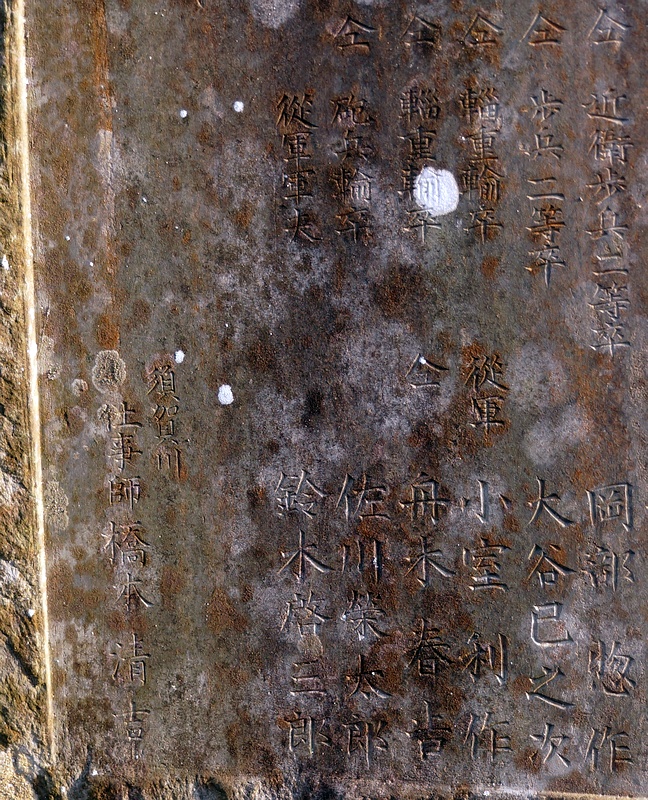

石工名は台座ではなく、本体裏に彫られていた。

この河原で処刑が行われた。現在は花火が打ち上げられている↑

左の観音堂は文政13年(1830)に作成された浅川の絵地図にもあるそうで、もともと月斉陣馬(例の髭題目塔が建てられている墓地のあたり)にあったものを大正年間(1916年頃)に移したらしい。

観音堂の観音像↑

他にも馬頭観音や如意輪観音などの石仏が数十基ある。古いものは寛政9(1797)年の年号が読める。

この大黒像は大正13(1924年)年。

ひときわ大きな征清記念碑は明治34(1901)年。石工は須賀川の橋本清吉。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ