毎年「恵方巻論争」というのが起きているようだ。

今年は、セブンイレブンでバイトしている女子高校生がツイッターにあげた「

店長が従業員向けに貼った檄文」みたいなものが大変な議論を呼んだ。

本人はその反響の大きさにおののいて、ついにアカウント全体を非公開にしてしまった。

僕自身は恵方巻なんて買ったことはない(そもそもでんぶや干瓢や玉子焼きが入っている「甘い具材の太巻き」というものが好きじゃない)。

葬式の後の精進落としの席なんかで、切った太巻きが出てきて、ものすごく腹が減っていれば仕方なく食べるかもしれない、という程度。

だから、そもそもそんな風習が本当にあるんだろうか? と、毎年、コンビニの前を通るたびに「予約承ります」というポスターを見て不思議に思っていた。

今年になるまで、この「恵方巻を食べる」というのが節分の日とリンクしているということも気づかなかった。なんかそういうキャンペーンみたいなのがあったなあ……という程度の意識だったのだ。

世の中の人たちは本当に節分の日に恵方巻を食べているんだろうか?

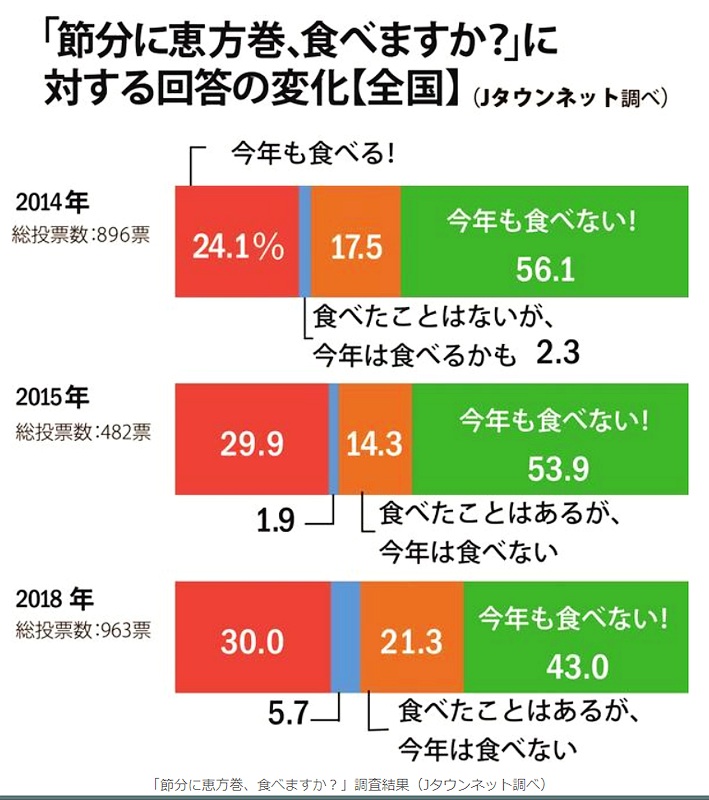

⇒ここに面白い調査結果があった。

これによれば、毎年廃棄問題やらそもそも起源が怪しい説が出ているのに、「食べる」という人が3割もいるという。

3割!!

驚いた。本当だろうか?

どうにも信じられない。大阪にいたっては軽く半数以上が食べるらしい。

これは去年のアンケート結果だが、今年はどうなのだろう。

恵方巻は、もともとは色街の御大尽遊びだったという説を聞いたことがある。

「うりうりうり。太いじゃろ。くわえられるかな、ひっひっひ」

「……しっつれいいたしました~」

他にも、大阪を中心とした西日本だけの風習だとか、コンビニ業界が仕掛けた最近のものだとか、いくつかの説を聞いたことがあるような気がする。

で、この際……と思って、恵方巻の起源やら仕掛け人について調べていたら、

ものすごくよく調べている論文を見つけた。

『比較民俗研究』23.2009/3 「現代人における年中行事と見出される意味 ~恵方巻を事例として~」沓沢博行 というもの。

この奇妙な行事は、岩崎竹彦によって幾度かの報告がなされている。もともと関西にフィールドを持っていた彼は、1987年頃からこの現象に心づいていたといい、当時どの辞典や報告書を当たっても載っていないこの風習に興味を持ち、観察を開始したとしている。そして1990年民俗紙上において「節分の巻ずし」として最初の報告を行っている。またこの年より本格的な調査も始め、1994年にはそれをまとめた「幸運巻ずしについて 一都市の一現象」を発表する。地道に集められた広告資料と、行事を宣伝していた当事者たちへの聞き書きとを中心としたこの論考によって、恵方巻の由来とされる説とその発展の歴史がはじめて紹介された。

……こんな風に紹介されていくのだが、実に面白いので内容をかいつまんで紹介してみたい。

- 遡れる最古の記録は大正期あたりで、大阪の寿司組合が仕掛けたらしい。

- 続いて大阪の海苔問屋組合が「幸運巻き寿司のまるかぶり」キャンペーンをした記録がある。

- 昭和51(1976)年には、昭和生まれの海苔販売業者たちで組織された「昭和会」というグループが「節分チャリティーセール」の一環として、大阪ミナミの道頓堀で「巻きずしの丸かぶり早食い競争」なるイベントを仕掛けた。これがマスコミを引き込んでの一大イベントヘと成長した。

- 平成1(1989年)年、広島のセブン・イレブン個人オーナーが、「出身の大阪ではこんなものを食べる」と提案し商品化。売れ行きがよく、10年後の1998年には「丸かぶり寿司 恵方巻」という商品名でついに全国発売へ。販売初年度およそ35万本だった売り上げは急激に伸び、2005年(平成17)には300万本を越えるまでになった。「恵方巻」という名称はこのとき(1998年)初めて登場する。

で、沓沢氏は、

セブンイレブンでの商品名以前にはこの「恵方巻」という言葉は発見することができず、おそらくは商品化の段階で付けられたものであると考えられる。そしてこの「名付け」は、行事の位置づけそのものを変えた。

今までは「節分」に食べる巻ずしとして、いわば数ある節分の行事食の一つとしての位置づけがなされていたものが、「恵方巻」という単体の行事として認識されるようになったのだ。どこか聞き慣れない新しさと、歴史性を有したこの絶妙な命名が、この行事を全国区にする上で重要な役割を果たしたのだと筆者は考察している。

としている。

「幸運巻ずし」だと軽くて怪しいが、「恵方巻」といわれると、なんだか大昔からあった伝統行事のように思い込まされてしまうのだろう。まさに「ネーミングの勝利」というわけだ。

さらには、テレビメディアの役割が大きかったことについても触れている。

2006年に、沓沢氏は「節分巻き寿司まるかぶりチャリティセール」なるイベントを会場に見に行ったという。そのときの様子をこう紹介している。

もとより狭い会場で、それほど多くの人は集まらないのだろうと予想はしていたが、この時点では純粋な見学者は私一人だけしかいなかった。いずれ増えるのだろうと楽観していたら、結局そこから一人二人増えたくらいで、早食い大会は始まってしまう。

設置された舞台には早食いを行う参加者の女子大生が並び、その前にはたくさんのカメラとマイク、記者たちが陣取る。一方その後ろは数人の見学者が見守るだけで、大会というよりは記者会見というような奇妙な光景だった。

そしてこう結んでいる。

このイベントはメディアなしには成り立たない、というのが見終わっての正直な感想である。この大会の目的は、朝夕のニュースや新聞に「季節の風物詩」を届けるものだといっておそらく間違いはないだろう。後にテレビや新聞でこの大会の模様を見たが、そこではとても盛況なイベントであるように映っており、実際を見たことがなければ私もそのように受け取っているはずだ。

このようにして意図的に仕掛けられた風物詩が、我々都市生活者たちの日々に節目を与えている。この行事はその生成の一風景として捉えることができよう。

同じようなことが、メロンやマグロの初セリとか、成田山新勝寺で力士が豆まきする光景とかにもいえるだろう。

テレビで映し出される光景は「正しい日本の風物詩」として受け止められる、ということか。

風物詩だけでなく、GDP神話とか日本は技術大国、日本の技術はすごい、日本人は○○……と、メディアが誘導するものはいくらでもある。

ネガティブキャンペーンも同じこと。

さて、今までは一強だったテレビメディアに対して、ネットは「検証する力」として働くのか、それともテレビがつけた火に油を注ぐだけなのか。

今のところ、いずれにしてもネットの力はまだまだテレビにはかなわないのだなあ、と思う。

ふうう。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ