我が家や車を直撃しなくてよかった……

ご近所石仏 その2

先日「享保20(1735年)年」だと確かめた如意輪観音から少し先、農家の墓地の入り口に石地蔵がある。柿の木が横にあって、秋に落ちた柿の実をレオが食べていたっけ。その地蔵を、改めて確認してみた。

蓮華座?にしてはシンプルな台座には文字が刻まれている。

中央の文字はなんだか読めなかった。「供」という字が入っているような……?

右側は「宝暦十年」かな。宝暦10(1760)年だとすると、近くにある如意輪観音の享保20(1735年)年より25年後だ。

この地蔵祠の横に墓地があって、石仏や石塔がいろいろある。

このへんも古そうだが、半分土に埋もれているので、年号は分からない。

文字が刻まれていたような気がするが、すっかり摩耗して読めない。

墓地の区画が整備されたときに中に移されたらしいものもある。墓地なので中に入ってまで調べるのは遠慮した。

2019/02/05

祠の右隣の石祠 大正7(1918)年↑ と 地蔵祠の中に置かれた馬頭観音碑↓ 明治18(1885)年

壊れてなんだか分からなくなってしまった石仏? ↑

そこから100mほど行ったところ、立派な桜の木の下にも地蔵がある。

背中に文字が彫られているのだが、摩耗して読めない。残念。少しブラシでこするとなんとか読めるかもしれないが……

そこからまた100mくらい離れたところの墓地。

いちばん古い年号は文政8(1825)年だった。地蔵祠には享保16(1731年)年の年号が残っているので、この墓地はそれより100年近く後だと思われる。

2019/02/07

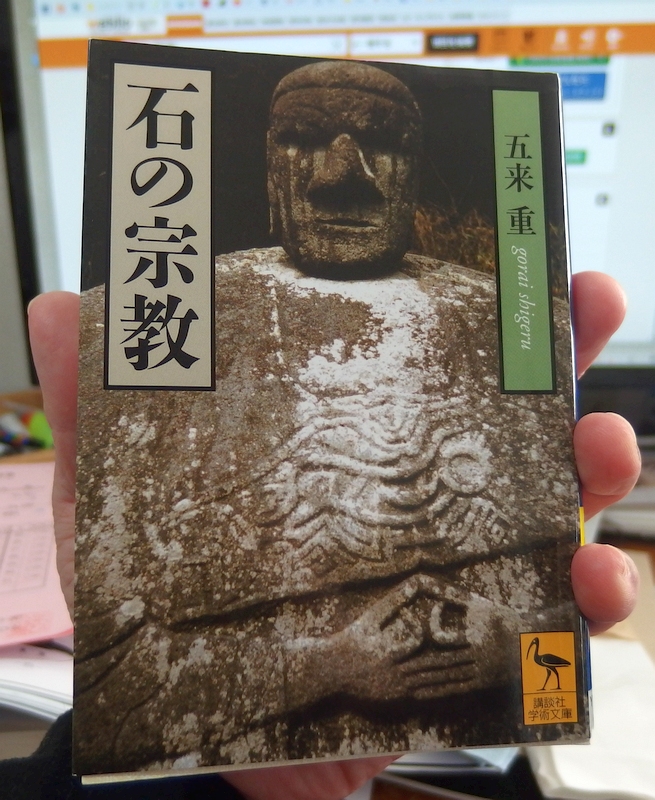

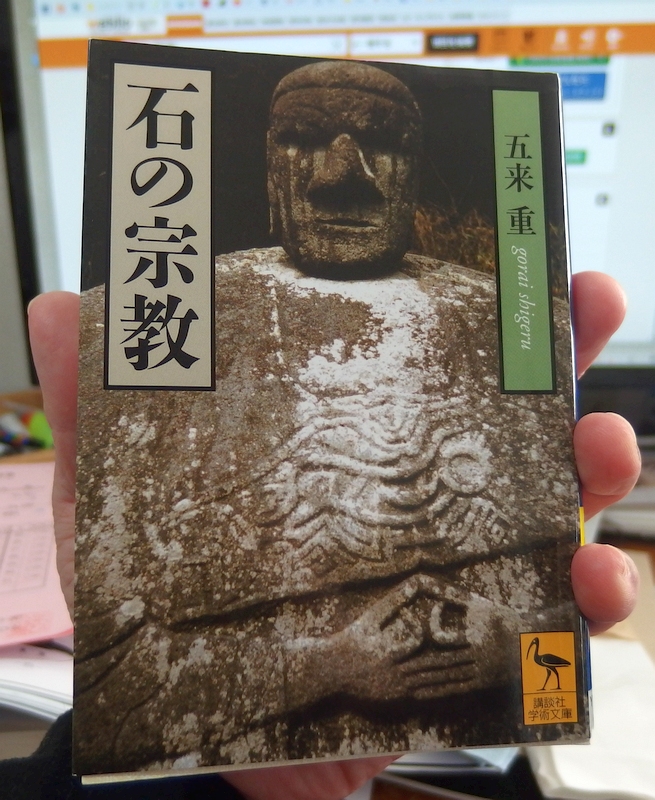

五来重さんの研究

高遠石工につながる資料を少しずつ集めているのだが、これはとてもよかった。

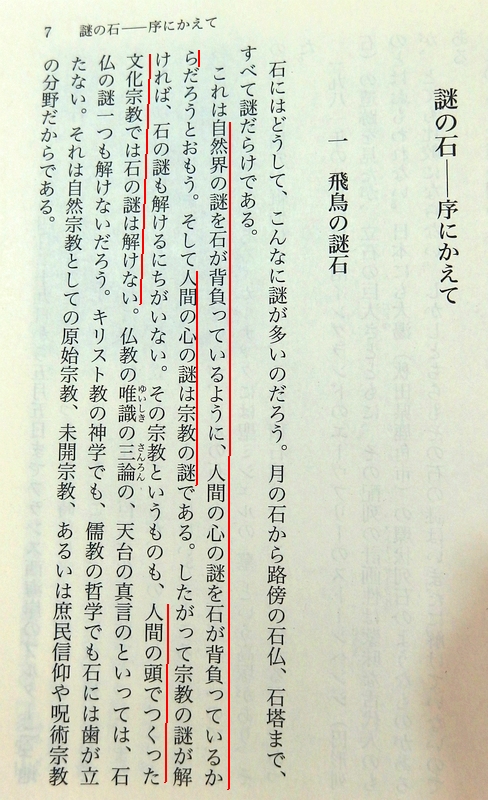

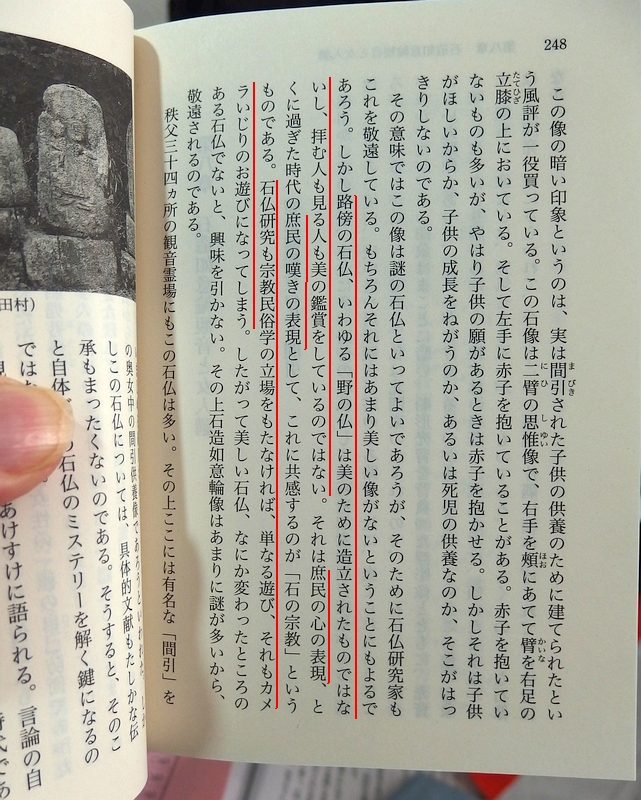

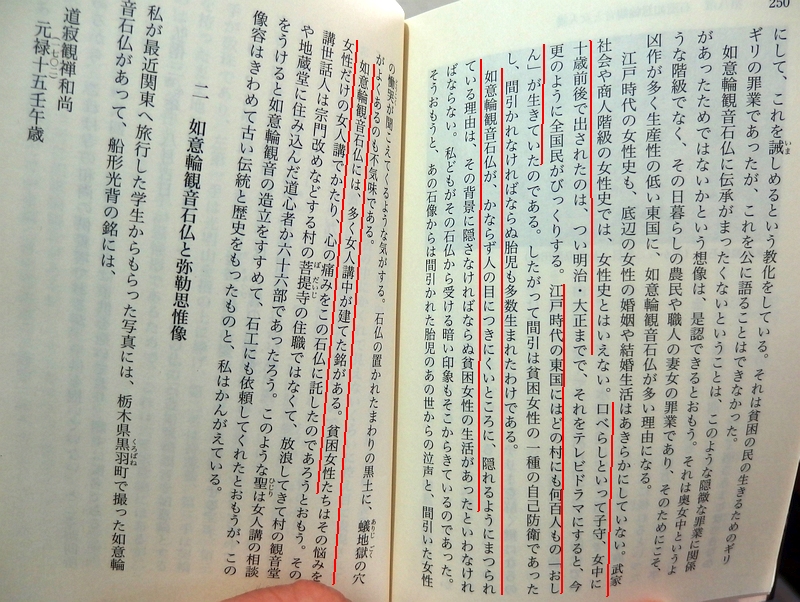

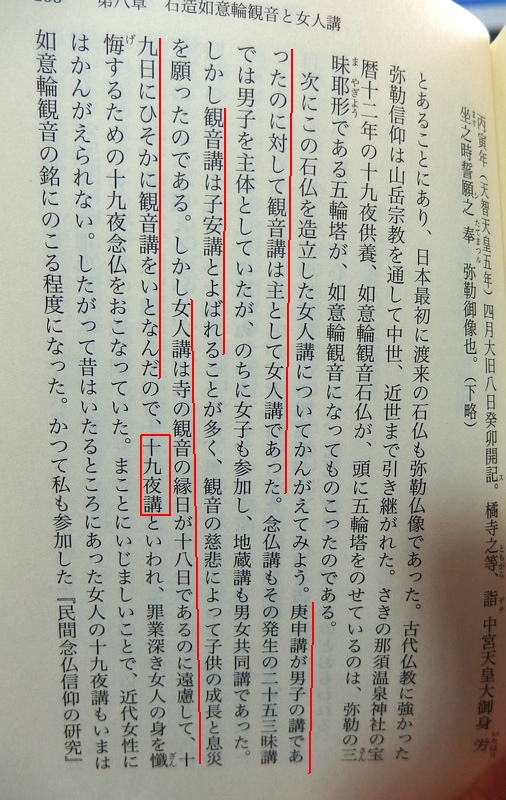

『石の宗教』(五来重・著)

「人間の頭でつくった文化宗教では石の謎は解けない」……1ページ目からいきなりこんな名言が飛び出す。

如意輪観音と十九夜講のことなども、この本でより詳しく知ることができた。

著者プロフィールを見て、1908年生まれとあって驚いた。明治41年!! 小林和平がナカとの結婚を許された年だ。その年に、根宿八幡神社の飛翔獅子が奉納され、寅吉は八雲神社の燈籠に「福貴作小松布孝六十五年調刻」と刻んでいる。和平が石都都古和気神社に最初の狛犬を奉納した昭和5(1930)年には五来さんは21歳。和平と同じ時代を生きていたのだなあ。

底本は著者80歳のときに出版されている。

その著作が絶版後に別の出版社から文庫化され、今こうして僕が読み、利平・寅吉・和平の物語を小説化するための資料として読んでいる。

「人生死んだ後が勝負」だと、改めて思わされた。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ