一見、よくある流れ尾の江戸タイプだが……

ずんぐりした、愛らしい狛犬だ。バランスもよいし、嫌みがまったくない

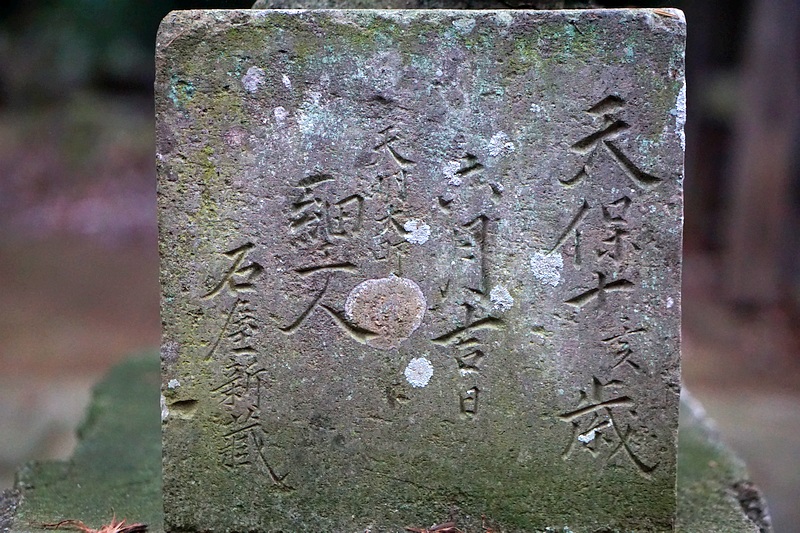

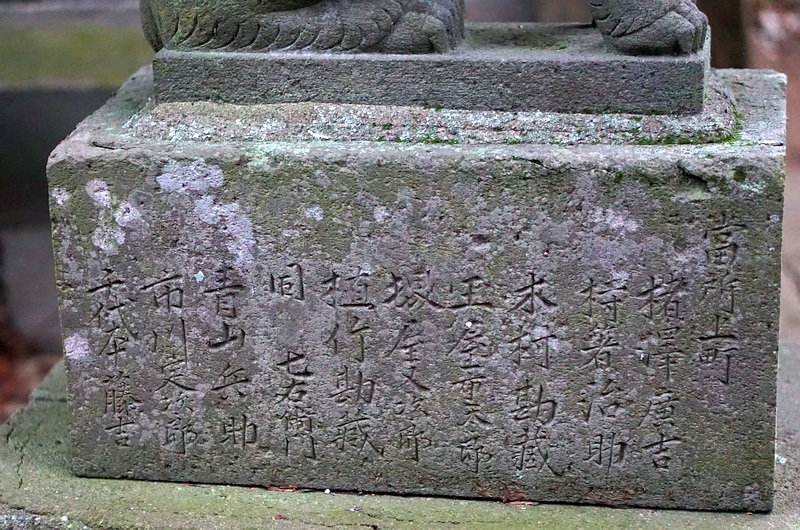

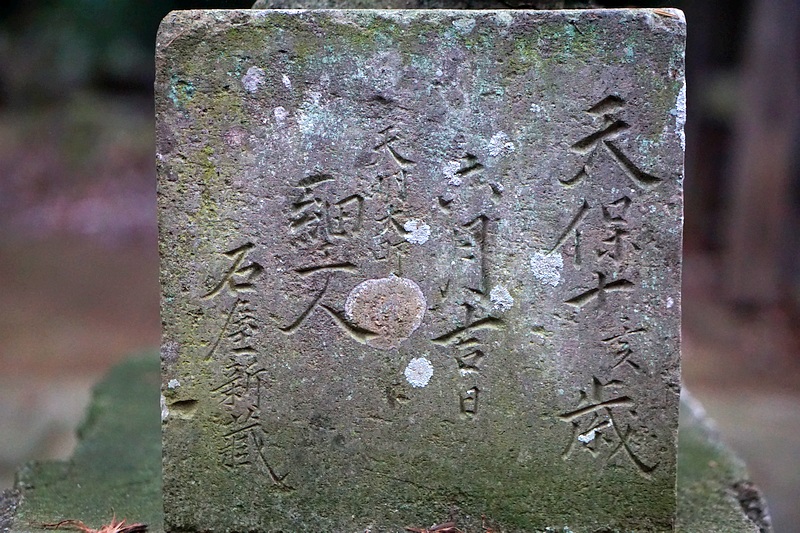

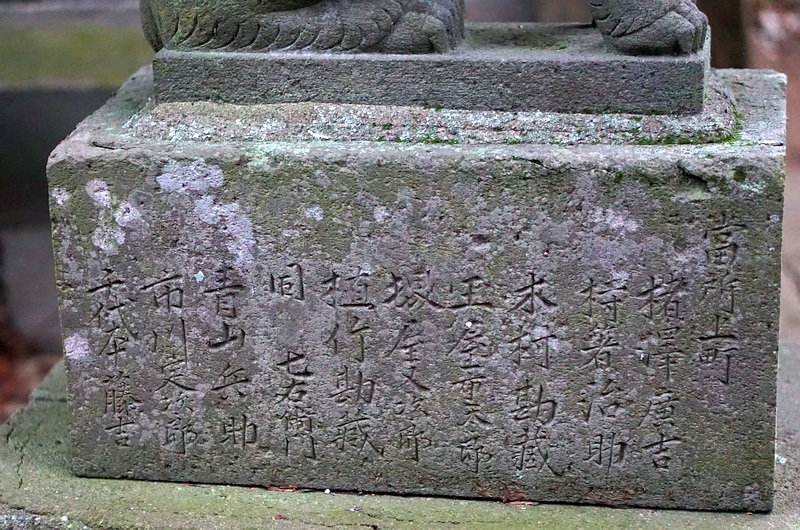

天保10(1839)年なのだが、面白いことに阿吽の台座で書体が違う。なぜ?

で、この狛犬の最大の特徴は尾なのだ。こっちから見ると普通の流れ尾だが……

こっちから見ると尾が見えない。片側に尾を向けているんだからあたりまえじゃないの、と思うかもしれないが、江戸獅子の流れ尾はたいてい身体の両脇に分かれて流れているのだ。で、尾の付け根の表現が……

こうなっている。実際の尾は確かにこういう感じになるはずだが、江戸獅子の流れ尾でこうなっているのはあまり見たことがない気がする

↑元祖流れ尾と言われている小野照崎神社の狛犬。流れ尾はこんな風に背中側で両分けにしているものが多いと思う

この尾っぽの根元が丸く太く描かれているのがなんともかわいい、と、助手さん

控えめながら走り毛も刻まれている

奉納者たちの名前もはっきり読み取れる。天保10(1839)年……180年近く前のご先祖の名前は、子孫でも分からないだろうなあ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ