2022/09/30

日光東照宮の大鳥居の銘

さて、初対面の大学院生を連れてやってきた日光東照宮旧奥社石の唐門。

誰にも邪魔されず、じっくり見られたので、移動する。

その場所から茂みの中に獣道のような細い通り道が見えるので進んでいくと、前方に釣鐘のようなものが見えてきた。

なんだろう? と近づくと……↓

「御大典記念昭和三(1928)年十一月十日 日光町忠魂碑建設會 香取秀真鋳住」とある

下の道に面した側(正面)から見るとこうだった

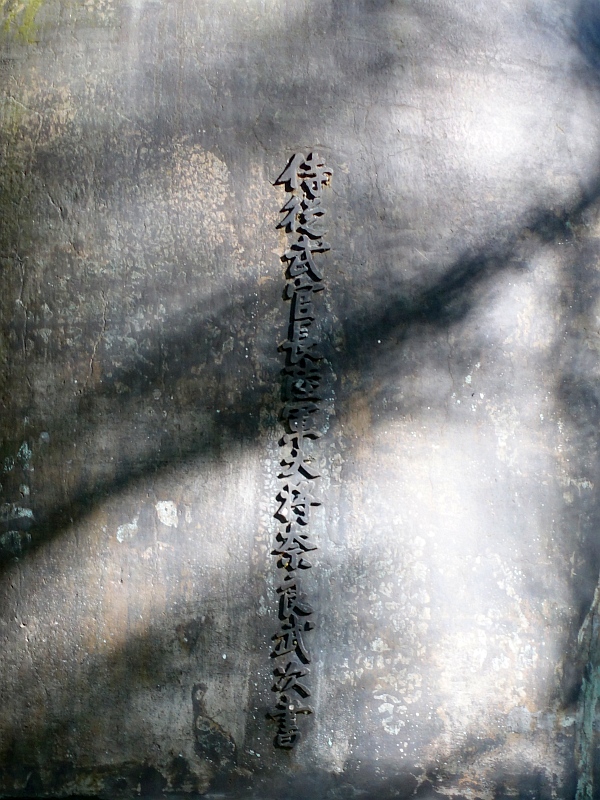

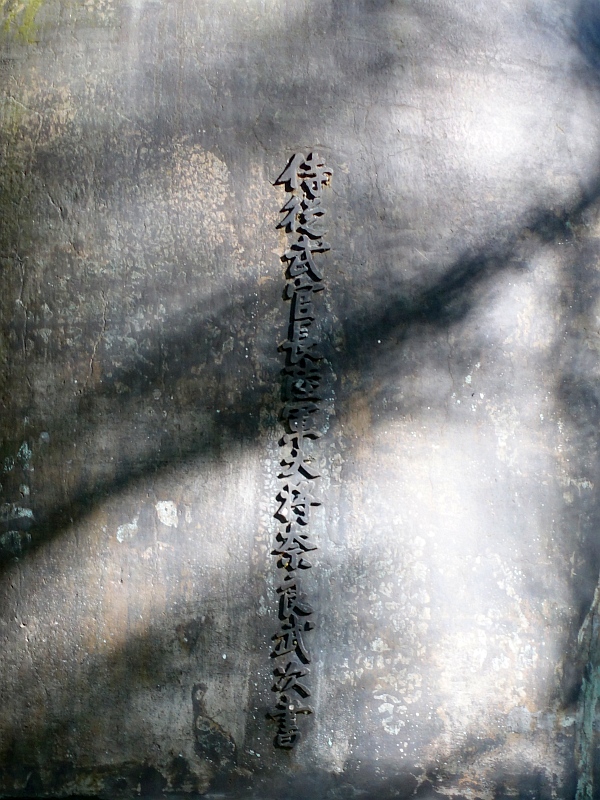

「侍従武官長陸軍大将奈良武次書」 正面のデザインフォントのような「忠魂碑」を書いたのだろうか。書家というよりはグラフィックデザイナー的な……

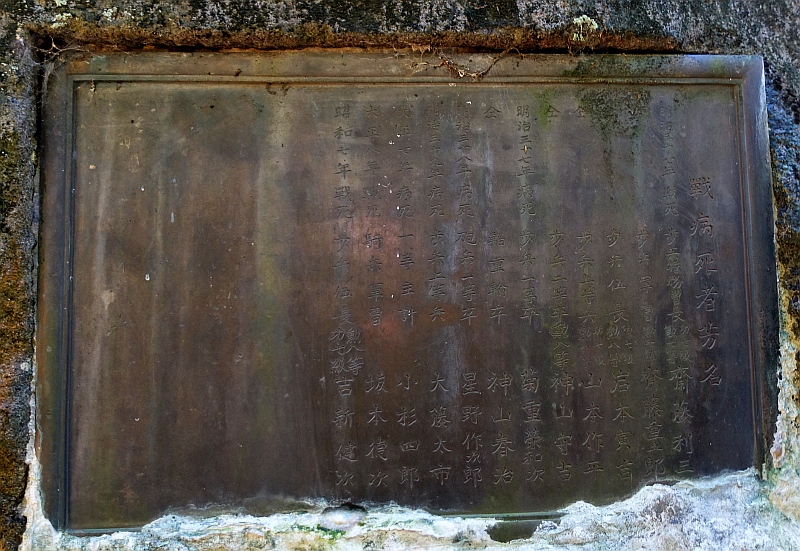

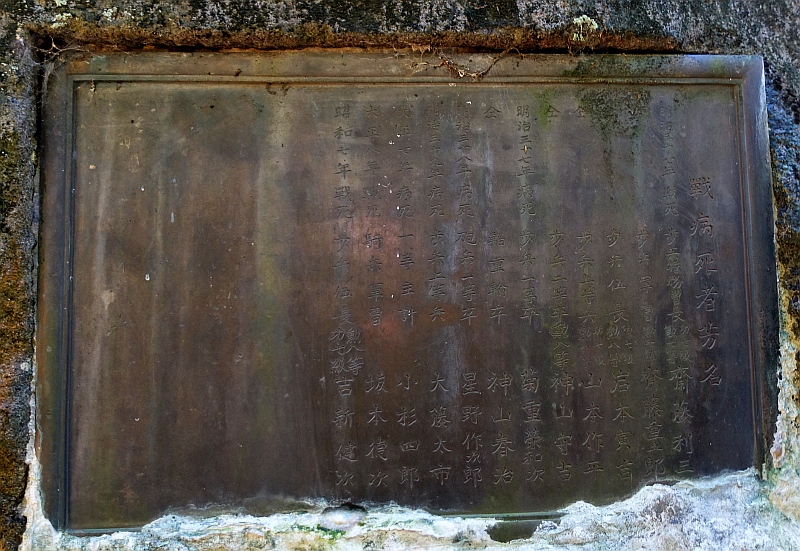

「戦病死者芳名」と彫られた銘板には明治37(1904)年戦死で5名、同年から大正7(1918)年までの病死者5名、大正8(1919)年戦死者1名、昭和7(1932)年戦死者1名が記されていて、さらに余白がある。

明治37(1904)年は日露戦争。大正7(1918)年は第一次世界大戦とスペイン風邪。昭和7(1932)年は5.15事件、第一次上海事変(満州国独立のための陽動作戦として海軍陸戦隊と中国の第十九路軍が衝突。爆弾を抱えて鉄条網突破を図り爆死した3人が「肉弾三勇士」として英雄にされた)。

明治から昭和初期にかけての激動の歴史の中で死んでいった軍人たちの忠魂碑だった。

地元の有志(おそらく遺族)が昭和3(1928)年に建てている。

陽明門裏にある大宝神社狛犬を模した木造狛犬も、大正5(1916)年に設置されているので、大正から昭和初期にかけては、東照宮にも国家神道色というか、徳川を倒した新政府の影響がいろいろな形で出てきたのかなと思う。

大鳥居の銘

そのまま通りに降りて、大鳥居のほうに戻った。

この鳥居、ほとんどの人は「大きいね」と見上げながら通り過ぎるわけだが、この鳥居は家光の大造替のときのものではなく、元和4(1618)年4月17日(1618年6月9日)に建てられている。

明神鳥居型で、高さ9.2m、柱間6.7m、柱の直径3.6m。

柱に銘が残っているのだが、最近になって銘がよく読み取れるように表面を少し削って洗浄したような形跡がある。

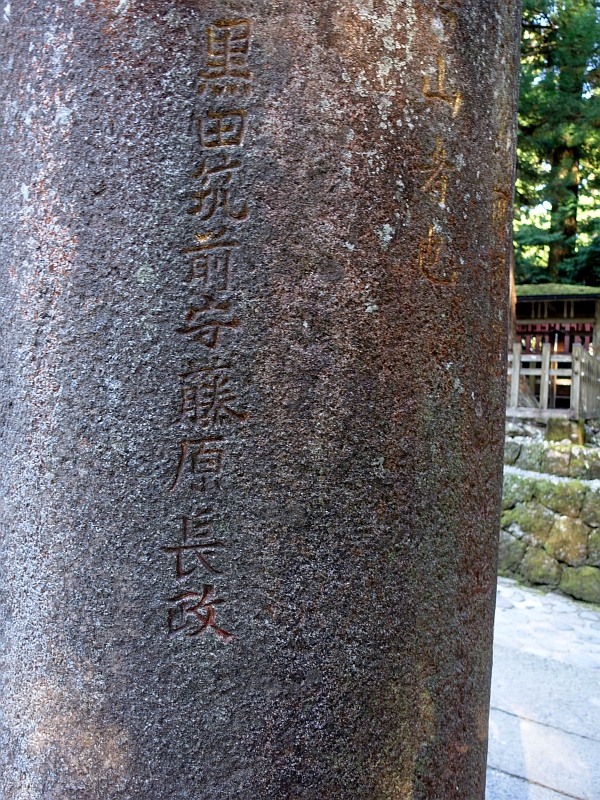

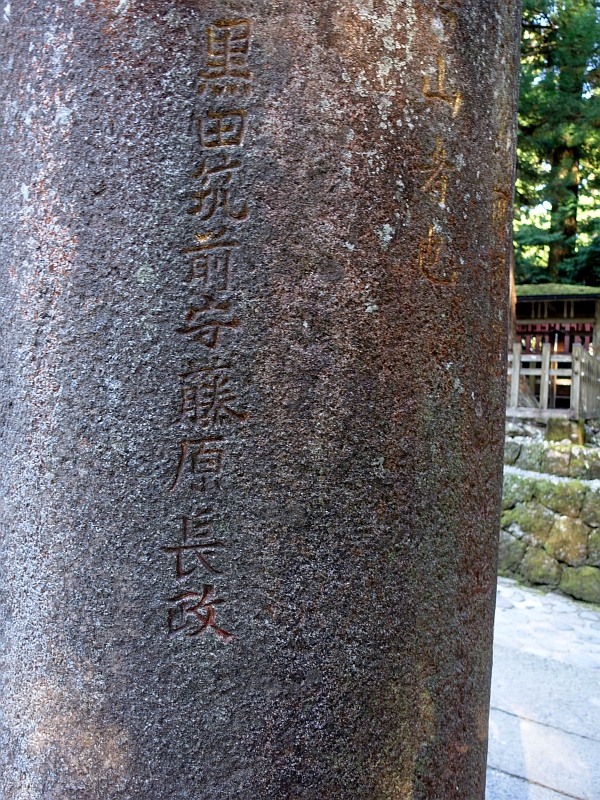

おかげでかなりはっきり読み取れるので、改めて頭から全部読んでみると、

日光山

東照大権現御寶前石鳥居者於筑前國削鉅石造

大柱而運之南海以達于 當山者也

元和四年四月十七日

黒田筑前守藤原長政

……と読める。

石も筑前(福岡)から切り出して船で運んだのだね。

「いやもう大変だったぜ!」と主張している感じで、その苦労が400年以上経った今にも伝えられているのだから感慨深い。

この「東照大権現」の額は、後水尾天皇宸筆と伝えられ、畳1枚分の大きさだという

今回、久々に東照宮を訪れてみて改めて思ったことは、

日光東照宮の見どころは人が集まっているエリアの手前(大鳥居=一の鳥居、旧奥社唐門と鳥居)と奥社(狛犬、鋳抜門、宝塔)にこそあるのだというだ。

東照宮を観光する人の多くは想像できないだろうが、もともとの東照宮(東照社)は家康の遺言通り、とても質素なものだったはずだ。宝塔も鳥居もなかった。

しかも、造営の際にはいざこざが起きて2人の武士が切腹している。

- 元和2(1616)年、東照社造営で副奉行の職にあった本多正盛が、同僚の山城忠久と争いになり山城をブチ殴った。山城は上司でもあった福島正則に相談した末、自害。そのため、正盛も罪が問われる。

- 元和3(1617)年、東照社造営完工直後、正盛は姻戚の下野板橋藩藩主松平成重に預けられた後、切腹を命じられ、4月22日に切腹。

- 同年、伊達政宗が東照社に南蛮鉄燈籠を寄進。

- 元和4(1618)年、黒田長政が地元から切り出した巨大な石を運んで大鳥居(一の鳥居)を建て、その後、墓所に木造の小さな拝殿と宝塔、鳥居が建てられた。

- 寛永13(1636)年に家光が墓所の前に贅を尽くした建造物をドカドカ建てたが、墓所周辺は質素な木造のままだった。

- 寛永18(1641)年に墓所の木造の拝殿、宝塔、鳥居が石造りのものに建て替えられたが、その姿は決して派手ではなかった。

……ということなのだ。

今の東照宮の姿は、戦のない国が続くことを願った家康の遺志を表したものではない。絶対的な権力を維持するための象徴として「徳川家」「徳川政権」が作ったものだと考えたほうがいいのだろう。

「戦争と平和」あるいは「絶対権力と平和」というのは表裏一体なのか……などということを考えてしまう。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ