2022/09/27

資治通鑑(しじつがん)と国葬

「

資治通鑑」という11世紀後半に中国北宋の司馬光が書いた歴史書がある。

無学なあたしは今日までまったく知らなかった。

⇒ここに非常に示唆に富んだことが書いてあった。

ほぉ~~と感心してしまった。私流、現代流?にまとめ直してみる。

才能と徳行は別のものである。

才能:聡明明察、意志堅固であること

徳行:公正公平、不偏不党、中庸穏和であること

才能は徳行がなければ発揮できず、かつ、徳行は才能の使い方を制御する。

ここで、この2つの資質を持ち合わせているか否かで4つのタイプに分け、

- 才能徳行兼備の者⇒「聖人」

- どちらもない者⇒「愚人」

- 才能が徳行に勝っている者⇒「小人」

- 徳行が才能に勝っている者⇒「君子」

……と呼ぶことにする。

徳行は人の尊敬をうけ、才能は人に愛されるが、尊敬される人は親近感を覚えてもらえず、多くの人から興味の外に置かれてしまう。

一方、才能ゆえに愛される人は人心を容易に取り込むことができる。

結果、愚人は君子には親しみを覚えず、才能ある小人に熱中し、簡単に瞞されてしまう。

人々の上に立つ人材を選ぶ際は、「小人」を採るより「愚人」を採るほうがずっとマシである。

なぜなら、「小人」は才能を悪事に使うからである。

「小人」より才能が劣っていたとしても、「君子」は才能を善行に使うので世界をよい方向に向かわせる可能性がある。

「愚人」は悪事をしようとしても知恵がまわらず、能力も足りない。

最悪なのは、「小人」が「君子」や「愚人」を従えて世界を動かす状況である。

↑このように読み解けば、まさに今の世界、今の日本を表しているのではないかなぁ。

今日、この国では、明らかに数々の犯罪を犯し、法治国家としての基盤をボロボロに壊した末に一民間人に撃たれて死んだ政治家が「国葬」されている。

彼は小人に属するだろうが、彼の才能とはどんなものだったのだろう。

平気で嘘をつく大胆さ。大口を叩いて人心をたぶらかす一種のカリスマ性……政治家と呼ばれる人たちの多くはこうした才能を多かれ少なかれ持っているが、それ以上、何か特別な才覚があったのだろうか?

憂鬱になるだけなので、秋の風景を眺め、心の平安を保つように努めよう。

我が家の前の風景。奥の黄色いところは大豆畑、手前の白い花が咲いているところは蕎麦畑

みのるほど首を垂れる稲穂かな……の光景

田圃や畑の端に咲いている花

曼珠沙華地蔵

木星が、地球から見て太陽とちょうど反対側になる「衝」という瞬間を迎えているそうで、ひときわ明るく見えている

買い物に行くために玄関を出たら、カマキリが足元にいた。こいつは冬を越せない命なのだと思うと、ちょっと切ない

夕方、涼風号MarkIIで軽く散歩。無人販売所でキュウリ(3本100円に値上がりしていた)を買った。

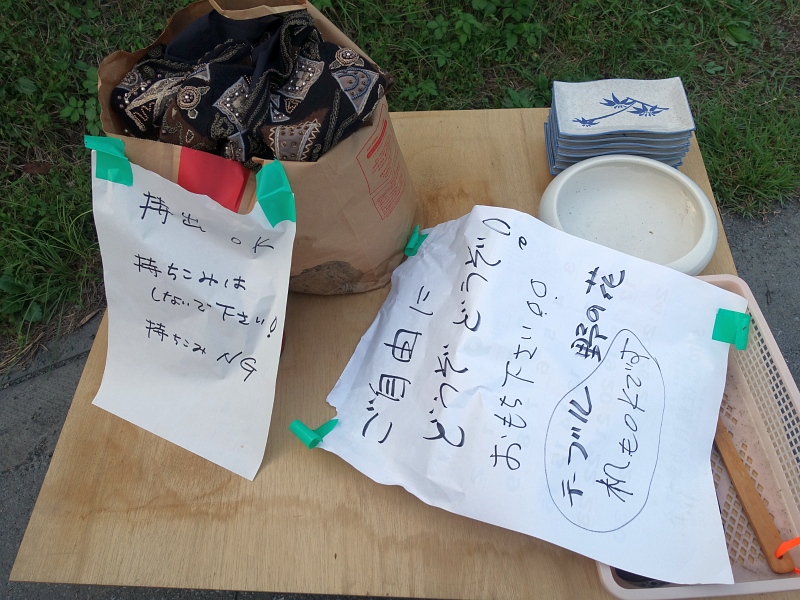

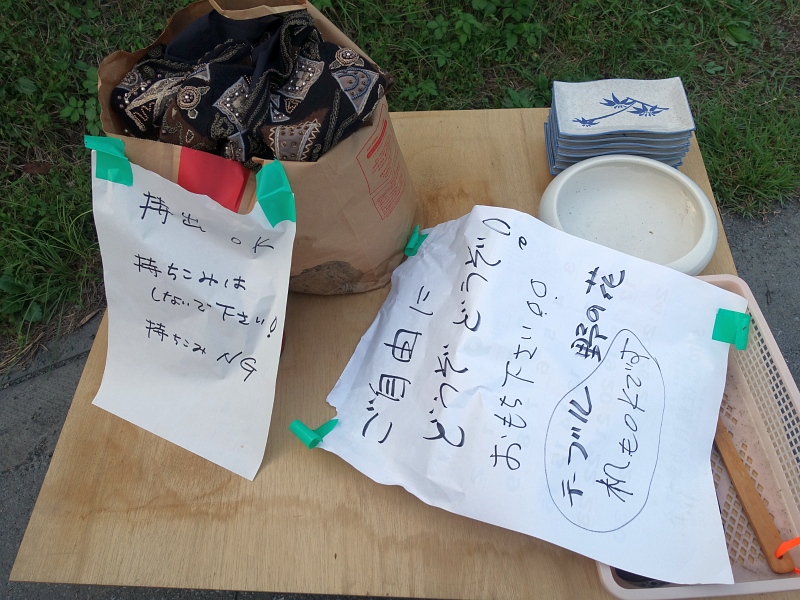

そのそばで↑こんな不思議なものが歩道上に……。

人が歩いてない場所(歩いているのを見たことがない)だし、たまに車は通るけど、車を停めて確認する人はいるはずもない。なんでこんなところにこんなものを? と不思議に思っていたら、この奥にある訪問介護施設が閉所になり、施設内にあった物品を道に出して処分していたのだそうだ。

テーブルや椅子など、いっぱい出ていて、ついにこれだけになった……ということらしい。

ご近所でありながら、ここに介護施設があったとは知らなかった。トラックや重機を何台も停めておけるような広い敷地の奥に小さくて質素な平屋の建物があった。建築関係の事務所で今はやっていないのか、などと思っていた。介護関係だったとは……。

↑Google ストリートビューより

親父や義母がお世話になっていたデイホームも閉所になったし、もともと経営困難だった小規模な介護施設がコロナのおかげでどんどん閉所になっている。

一方では莫大な税金をつぎ込んで、この国をとことんダメにした戦後最悪ともいえる政治家の国葬をしている。

まさに、「小人」が「君子」や「愚人」を従えて世界を動かしている。

どこかに救いはないものか。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ