一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ

のぼみ~日記 2022

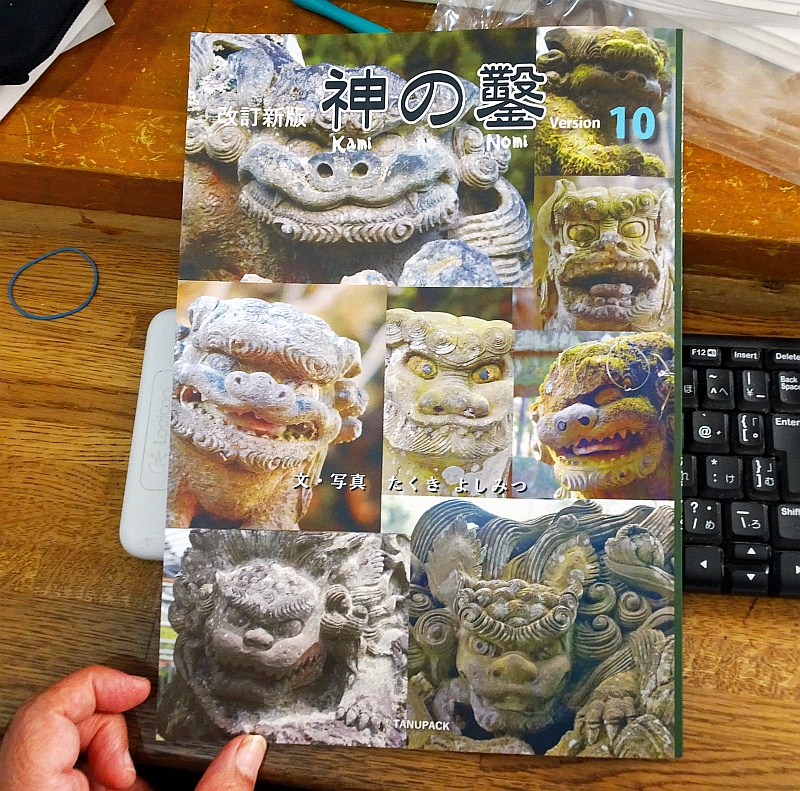

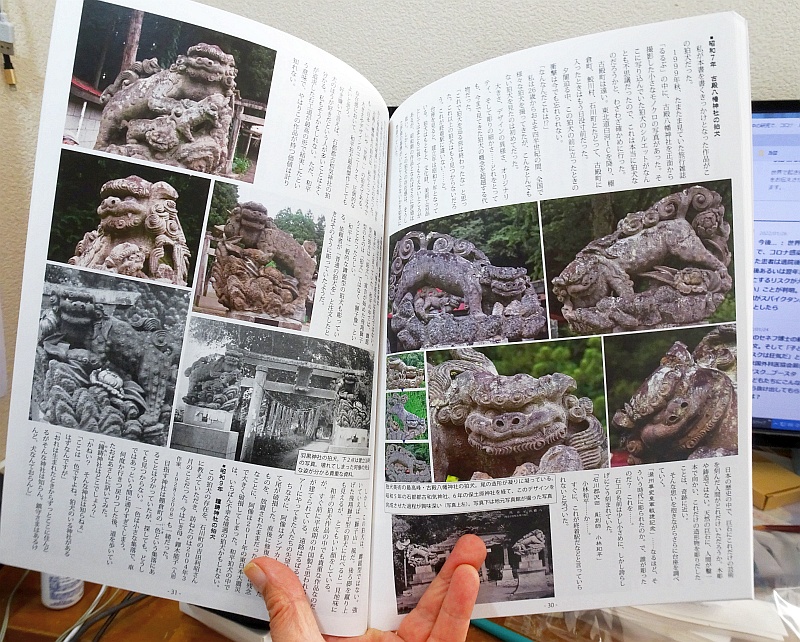

立派な石造物を作るにはかなりの金がかかるので、庄屋や商家の主人といった金を出す旦那衆の存在が必要だった。施主である旦那衆の意向をまったく無視して自分の作りたいように作ることは許されない。

さらには、狛犬奉納の精神的背景も、時代によって大きく変化した。

寅吉が飛翔獅子を彫った明治後期は、戊辰戦争による生活基盤の破壊や、明治新政府が発令した神仏分離令によって「空白の20年」を余儀なくされた後の時代だ。寅吉は鬱憤を晴らすように創作意欲を爆発させた。施主である旦那衆にも勢いがあっただろう。

しかしその後は、国家神道の下で軍国主義化の道を突き進む時代になり、狛犬にも「由緒正しき定型」や、諸外国を威圧するような厳めしさが求められていった。

大宝神社の木造狛犬(国重要文化財)をモデルにした、胸を張り、鋭いまなざしで睥睨する岡崎古代型が好まれ、アート性やオリジナリティを尊重する空気は消えてしまった。

(略)

和平の最高傑作といえる古殿神社の狛犬は、台座に「満州事変皇軍戦捷記念」とある。時代はまさに国中がそういうムードだった。

しかし、この狛犬は同時期に日本中で奉納されていた岡崎古代型狛犬とはまったく別の、オリジナリティとアート性のかたまりのような大傑作になった。施主たちが和平の才能と技量を信じ、自由に彫らせたからこそ生まれた奇跡だった。石工のアーティスト魂を尊重し、自由に彫らせた施主たちにも感謝したい。

そうしたもろもろの隠れた物語を呑み込んだまま、石に彫られた作品群は私たちの人生よりはるかに長い時間、風雪に耐えながら、後世の人々に石工魂、創作者魂を伝え続けているのである。

|

|

|---|