あちこちで稲刈りが始まっている。この時期、田圃が黄金色に輝いてきれいなのだが、写真に撮るとその輝きが失せてしまう。難しいねえ。

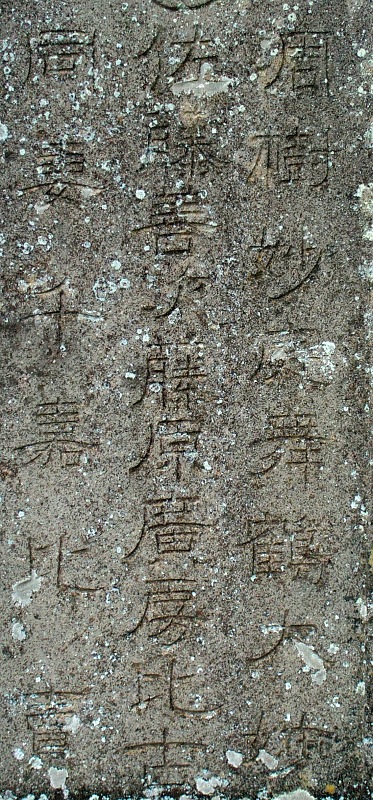

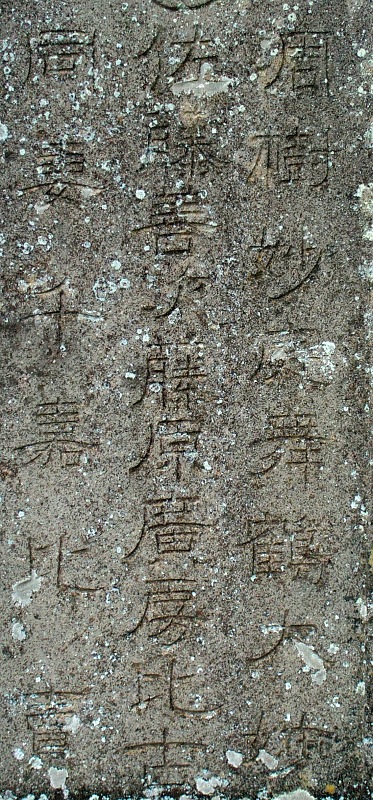

舗道のない自動車道路脇にある墓地。車に轢かれないように神経を張り詰めて走行しなければいけないので、じっくり見たことはないのだが、今日はチラッと目をやったら、なんか顔みたいなのが見えたので、後で戻って確認してみた。

獅子が彫られているようだ。

ちょっと興味が湧いて、墓の周りをぐるっと回って何枚か撮ってみた。

蓮座の下に、武蔵丸の顔みたいなのが見える。これが目に入って引き返してきたのだが……。よく見るとその下にも顔がある。これは間違いなく獅子だろう。

周囲の墓石とは明らかに違って、相当凝っている。

誰の墓なのだろう……。

右の行は「

周樹妙庭舞鶴大姉」と読める。長いけれど女性の戒名だろう。

ずいぶんと優雅な戒名だ。緑や自然を愛した人だったのかしら。

真ん中は「

佐藤善次藤原廣房比古」と読める。

苗字・字・姓・諱……の順で並べていて、先祖代々正統の藤原氏の家系である、というような主張なんだろうなあ。

藤原・源・平・橘が四大姓だそうで、多分、「藤原の系統である佐藤、通称善次、諱は廣房であるぞよ」ということなんだろう。

左は「同妻千嘉 比賣」とある。

比古と比賣は尊称というか、死んで神様になったということだろう。

しかし、そうなると、この墓は誰の墓なのか? 佐藤善次さんの墓なのか、その妻・千嘉さんの墓なのか、それとも夫婦が仲よく入っている墓なのか?

悩んでいたところ、フェイスブックでTak Suzukiさんがヒントをくれた。

「裏側に佐藤善次さんが71歳で建てたっぽく書いてますね」

分かりにくいが、なるほど目を凝らして見ると、そんな風に読める。

佐藤善次さんが妻の千嘉さんの墓を建てた、ということか。

建てたのは明治27(1894)年。ということは、千嘉さんは江戸時代に生まれ育ったのだろう。

墓なので、あまりゴシゴシこすったり、墓の主のことを紐解いたりするといけないかなあと思い、遠慮してしまうんだけど、なんか、物語が浮かび上がるような……。

佐藤善次・千嘉夫妻の子孫はこの土地にまだ残っているんじゃないだろうか。先祖の言い伝えとかないのかな。

もうすぐ刈り取りが始まりそうな田圃に西日があたってきれい。はるか彼方には男体山も見えている。

曼珠沙華も咲き始めた。

アキアカネとウスバキトンボ

赤とんぼもいっぱい飛び交っている。これはアキアカネかな。

このへんのアキアカネは、低地で羽化して夏になると中禅寺湖あたりまで上っていき、秋になるとまた降りてくるそうだ。

アキアカネは暑いのが苦手なのね。中禅寺湖畔で避暑とは、ずいぶん優雅ではないの。

一方、田圃の上を群舞しているのは、ウスバキトンボではないかと教えられた。

調べるとなかなか不思議なトンボらしい。

『生き物の死にざま はかない命の物語』という本の紹介が

東洋経済のサイトに出ていた。

まとめると、

- 広い翅で風をとらえてグライダーのように飛ぶことができ、 長時間・長距離の飛行が可能

- 寒さに弱く、日本では冬を越すことができないため、毎年南方から海を越えて春に九州南端や四国南端にたどり着いた個体が、世代交代を繰り返しな がら北上して分布を広げていく

- しかし冬になるとまた死に絶えてしまう。ヤゴは水温4℃以下で死滅するといわれている。

- 成熟するとオスの腹部が赤くなるが、いわゆるアカトンボ(アカネ属)ではない。

……というようなことらしい。

日本で繁殖できないのなら、なぜわざわざ南方から海を渡って日本に来るのか? 産んでも産んでも冬になると全滅する? だったら、どうやって繁殖しているのだろう。

と不思議に思うところだが、他のトンボに比べるとものすごく繁殖力が強く、卵は数日のうちに孵化し、1か月もすれば羽化するという。

田圃だけでなく、都会のちょっとした水たまりや、中には自動車の塗装面を水面と間違えて産みつけるやつもいるとか。

数で勝負なのか。

こちらはオンブバッタ。なんか腰を使ってる? 見ちゃいけなかったのか……。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ