次は野木町野渡の熊野神社。

下調べ?では3対いることになっていたが、塀の中にもいて合計4対いた。

2対ずつ分けて掲載。

こんな感じの神社。参道を行くと、最初に巨大な逆立ち獅子が現れる。

石が白っぽくて彫りがよく分からないのがちょっと惜しい。蹴り上げた後ろ脚を支えている支柱がある。

台座には大きく「飛越」「獅子」とある。

表情がぼやけてしまうのは光線のせい、石の材質のせい、彫りが浅いせい……3つの理由が重なっているかな。

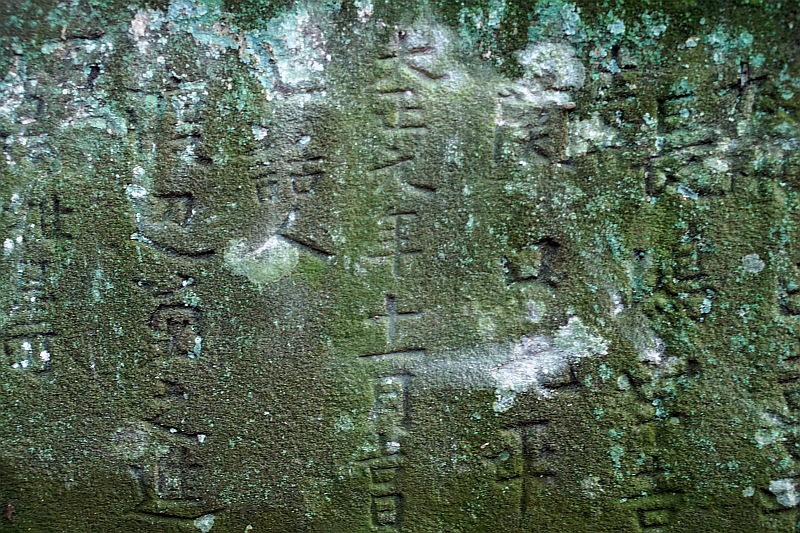

昭和24(1949)年4月。左端に石工の名前があるようだ。川島為一郎、服部米吉。「石工」の文字は服部米吉の上にあるのだが、石工はふたりなのかひとりなのか?

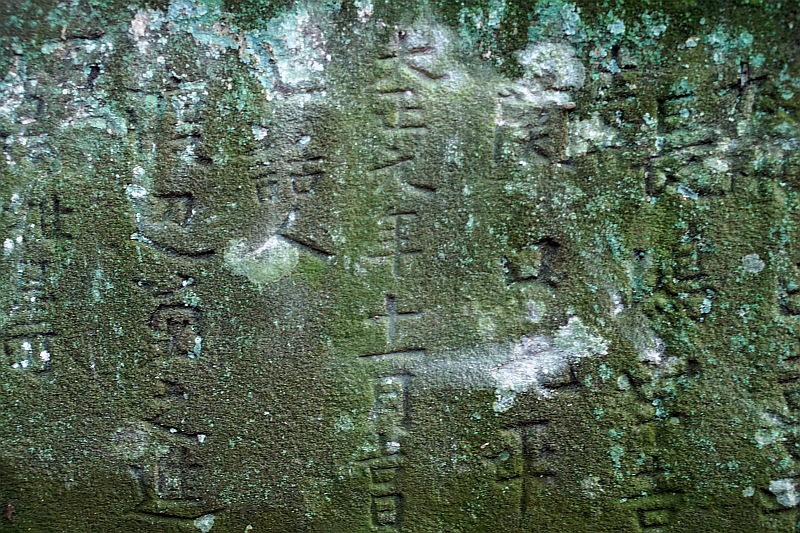

真ん中の「寿」の文字が気になる。「生井」は芳賀郡茂木町の地名だが、小山市にも現在、下生井、上生井という地区があるので、おそらくそっちだろう。

「願主」が木本清之進、ヨシ、光一、マス……と4名あって、その横にわざわざ「生井」と地名を入れた並木誠一、トシ、とあることから推察するに、当地の木本家に生井の並木マスが嫁入りして、その結婚を記念して奉納されたのではないか。

もう一方の台座には、宮司や氏子代表ら、神社関係者の名前が並んでいる。

戦後まもなく、これだけ大きな狛犬を奉納できたのだから、この木本家、もしくは並木家は裕福な商家、名家だったのではないか。

ともあれ、相当面白い。石工さんは寅吉・和平の飛翔獅子に影響を受けたのだろうか? それとも加賀の逆立ち狛犬の影響? もしくはまったくの独創?

尾が可愛い?

戦後まもなく、こんな獅子を彫った石工さんは凄いな。

2対目は阿像の顔がだいぶ傷んでしまっているが、味のある狛犬。

阿像は子獅子を連れている。この子獅子がなんとも可愛らしい。

吽像は玉。

大正9(1920)年。

後ろ姿。

最初の巨大な飛越獅子が派手なので、地味に見えるが、なかなか味のあるいい狛犬だ。

さらにその先にもう一対見えているが、それは次のページで。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ