さて、渡良瀬遊水池周辺を走っているとカーナビが頻繁に「○○県に入りました」とアナウンスしてうるさいことこの上ない。埼玉、栃木、群馬の三県境を訪れたばかりだが、今度は群馬県。

ここの頼政神社というところが目的地なのだが、とんでもなく大変だった。

本来の参道側が工事していて入れない。交通整理している人に訊いて、裏手から入ったのだが、これがもう、蚊の集団の中に突進していく感じで、たまらなかった。顔や手にボンボン当たってくる。

しかも暗くてカメラのホワイトバランスが狂うし……。

↑本来はここから入るのだが、工事中で入れず……

↑この裏口?から入ることになった。いきなり蚊の大軍のお出迎え。

先に末社らしき小さな社(水神宮というらしい)があって、その前に狛犬がいた。

吽像だけかな? と思ったら……

奥に、足だけになった相方がいた……合掌。

足だけになった相方の台座に、文化 戊 の字が見える。文化五年(戊辰)、文化十一年(甲戌)、文化十五年(戊寅)のいずれかだろう。

……と書いたら、「文化十一年戌四月吉日」だと指摘があった。

ほんと、狛犬界の人材充実ぶりは凄い。

文化11(1814)年。

隣の庚申塔は「弘化3(1846)年」。

頭部には何かが埋め込まれていたような凹みも見える。

太い脚。

その先(本来なら手前)にもう一対。

吽像はほぼ完全なのだが……

阿像は顎が落ちていた。残念。

吽像の顔。うまい。

非常によくできている。石工さんは一流だ。

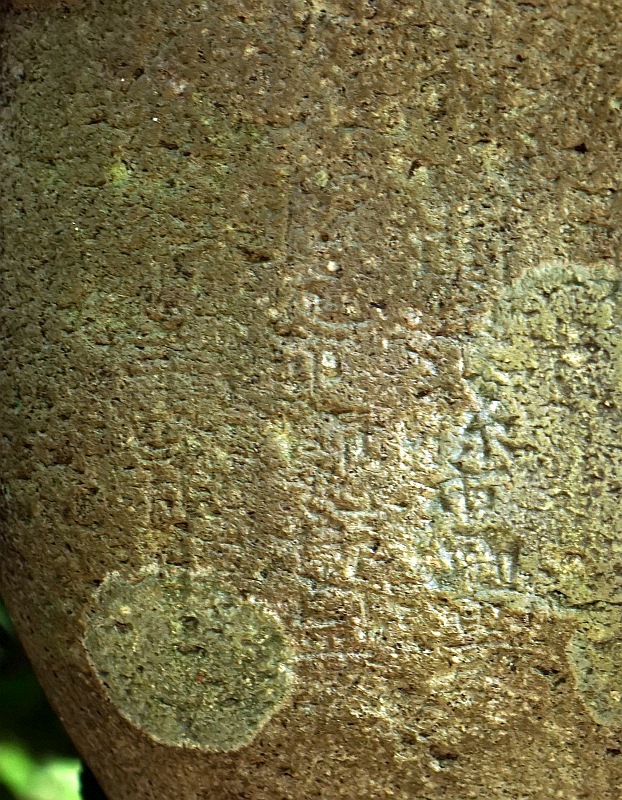

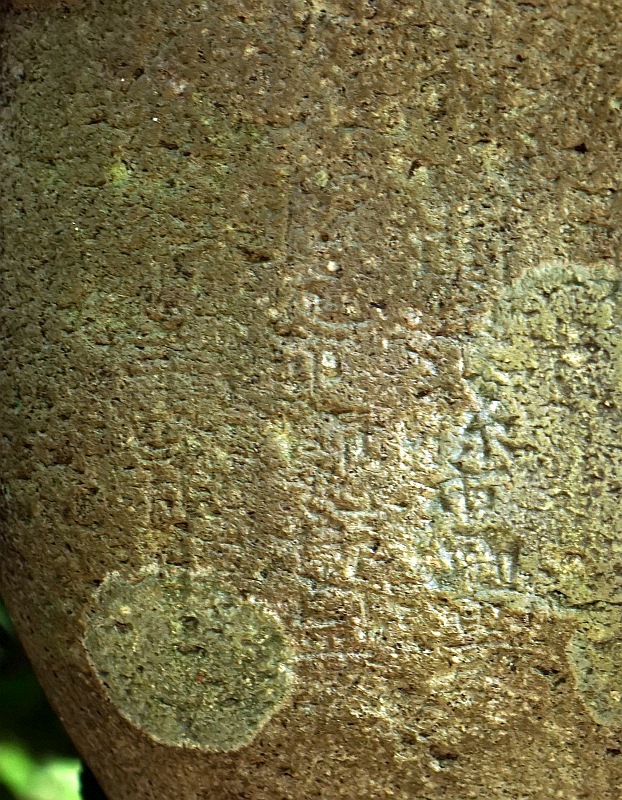

本体に細かく文字が刻まれているのだが……読めない。

年号が刻まれていないかと拡大してみても……読めない。多分、文化文政時代だろう。

……と書いたら、これも「元禄九丙子年四月日」とのこと。蚊がいなければもう少しちゃんと見たのだが……って、言い訳するな~>俺

(x_x)\バキッ☆

ちゃんと狛犬のことを説明した案内看板や、摩耗して読めなくなっている狛犬の胸の銘文を書きおこした石碑もあったはずだ、と。

蚊がものすごくて落ち着いてチェックできなかったとはいえ、大失態。お恥ずかしい限り。

しかし、元禄9(1696)年はとんでもなく古いな。1600年代のしっかりした狛犬は珍しい。ほんまかいな。これはもう一度行かないといけないかなあ。蚊がいない季節に。

社殿前から入口のほうを見たところ。本来、ここが参道。

立派な燈籠もある。今は草木が生い茂って蚊もすごいが、元々は立派な神社だったのだろう。

蚊さえいなければじっくり台座の泥を落として確認したりするのだが、とてもじゃないが耐えられないわ。

というわけで、早々に退散した。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ