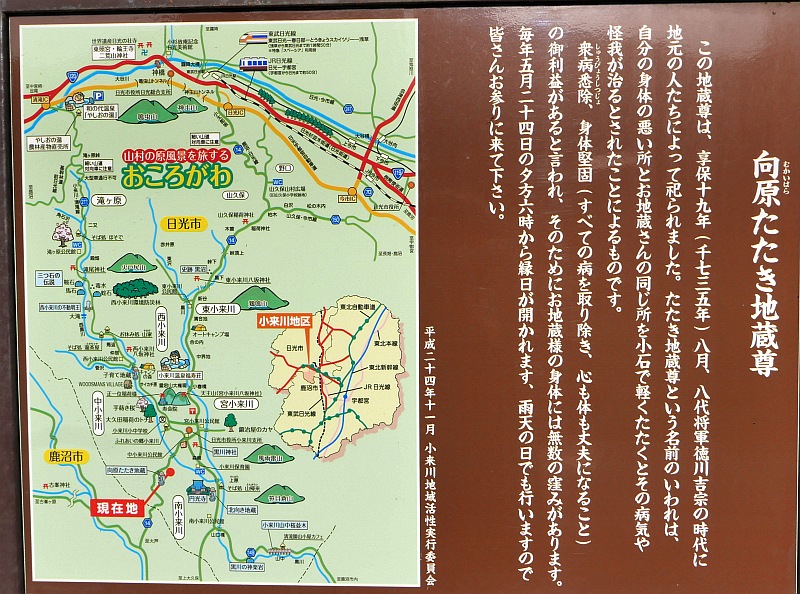

これもGoogleマップで事前に確認していた「たたき地蔵」。この道は何度か通っているが、今までは素通りしていたなあ。

相当変わった地蔵らしいのだが……。

離れて見る限りは、よくある地蔵堂で、わざわざ車を停めて写真を撮ろうとまでは思わない?

しかし、近づいて見ると……

これは相当ホラー系である。

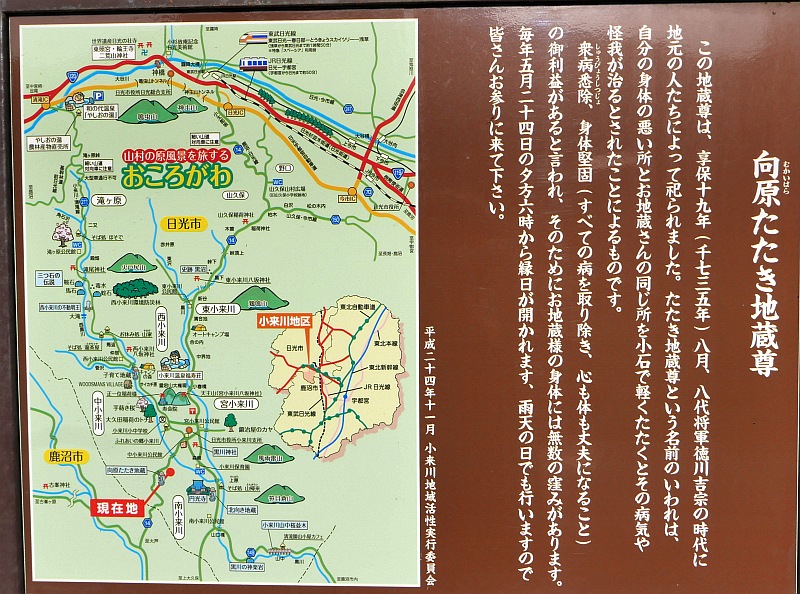

解説看板によれば、自分の身体の悪いところと同じ場所を石で叩くと治る、とかいうことらしい。それでどんどん石が削れて、こんな姿に……?

隣には女人講が建てたのであろう如意輪観音と、墓石として彫られたと思われる石仏も。周辺にあったものをここに集めてきたのだろう。

このタイプの如意輪観音像は我が家の周辺を含め、広く日光地域に点在している。江戸時代末期に女人講が奉納したもの。

これはどちらも個人の墓だろう。おそらく周辺の農地整理、道路整備の際にどかされたものがここに集められたと思う。

地蔵像は全国に数多あって、庶民には最も親しみのある石仏だろう。とげ抜き地蔵、水子地蔵、果ては甘茶地蔵などというものまで、様々な庶民信仰のバリエーションが生まれた。自分の身体の悪いところを「撫でると」治癒する、という俗信は、地蔵に限らずいっぱいあるが、石で叩いて……というのは聞いたことがない……と思って調べたら、

浅草寺に「カンカン地蔵」というのがあるそうだ。

これも、石で叩いて出た粉を財布に入れておくと金が貯まるという俗信が広まって、今では元の形が分からなくなっている。しかも、元は地蔵菩薩ではなく大日如来像だったとも伝えられているとか。

両国の回向院境内の「ねずみ小僧」の墓は有名。これも墓石を削ってその粉をお守りにすると博打に勝つとか言われて、初代の墓石は原形をとどめないほどになったため、今の墓石は二代目で、削られないように、墓石の前に削り取り専用(!)の「お前立ち」という石が置かれている。

元は勝負運や金運のお守り代わりだったのが、

今では狙った場所に「するりと入れる」ということから受験生の合格祈願の験担ぎにされているらしい。

……とまあ、あちこちに「石を削って持ち帰るといいことがある」という俗信はあるのだなあ。困ったもんだ。

しかし、この「たたき地蔵」は、建立された当初からそんな目的があったとは考えられないので、誰かが言い始めた「後付け」に違いない。

そこでさらに想像を膨らませたのは、廃仏毀釈で傷つけられた地蔵を祀り直す際に、誰かが浅草寺のカンカン地蔵のような話をくっつけて、傷ついた姿を正当化したのが始まり……ということはないかな、ということ。

というのも、日光~鹿沼~宇都宮あたりには、廃仏毀釈のときに顔を削られた十二神将などが残る薬師堂が複数点在しているからだ。顔がえぐられた像というと、どうしてもあの姿が頭に浮かぶ。

まあ、その可能性は低いだろうが……。

顔を削り取られた十二神将のある薬師堂

というわけで、本日のまとめ動画↓

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ