先に龍神社に寄ればよかった……。

さて、レストラン大前を出たのは14時ちょっと前。ナビの通りに次の目的地・大前神社に向かった。

しかし、これも後で気づいたのだが、レストラン大前からだったら、本来、大前神社の次に回るはずだった龍神社に先に寄ったほうがよかった。

まあ、欲張った計画なので、そこまで把握できないまま、ナビに順番通りに入れてしまうんだよね。

大前神社はバンビ幼稚園という大きな幼稚園の前にあった。幼稚園では園児たちが元気に遊んでいた。

ここはいろいろいるみたいだが、まずはいきなり入り口にいた天保の狛犬。これははじめちゃんに近いかな。

道路から見えるところにいる。(境内側から見たところ)

入り口にいる狛犬。いい感じの狛犬。決してヘタではないが、テイストははじめちゃんに近い。

頭が陥没しているが、これは人工的な穴なのか?

尾はしっかりデザインしているので、はじめちゃんとも言いきれないか。

阿像は笑っているようにも見えるが……

吽像はいかめしい顔?

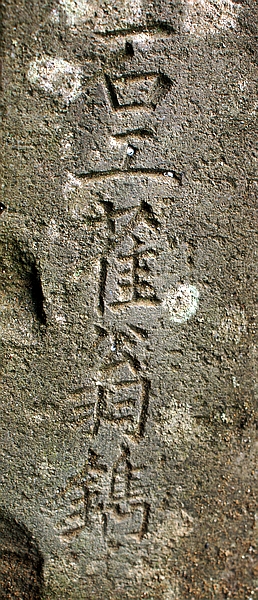

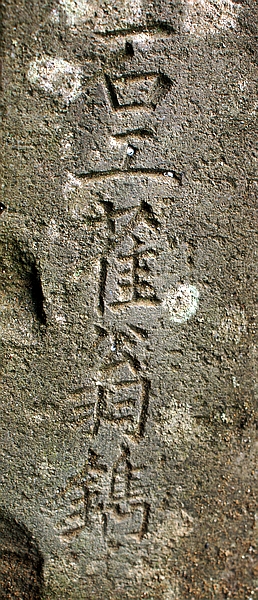

石工の名前がはっきり残っているのだが、なんて読むのかな。1文字目は、荏? 萑? 蓰? 茬? 2文字目は「翁」で間違いないとして、3文字目は鐎? 鐫? かっこつけた名前であることは確かか?

天保4(1833)年

奉納者は海老沼茂兵衛さん。当時の庄屋さんとかだろうか。

次に現れるのは新しい岡崎現代型。スーッと通り過ぎてしまう。

その次に現れる社殿前のこれがなかなかの問題作。

こういう個性の強いのは大正時代あたりに多い。

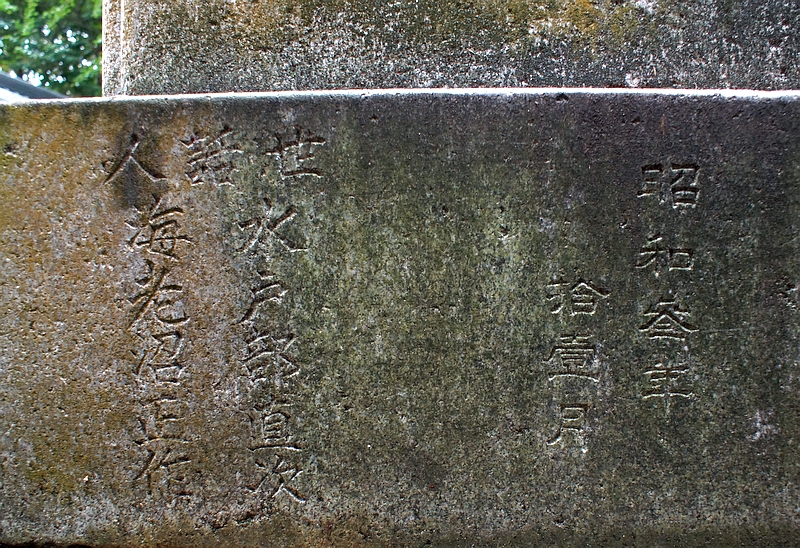

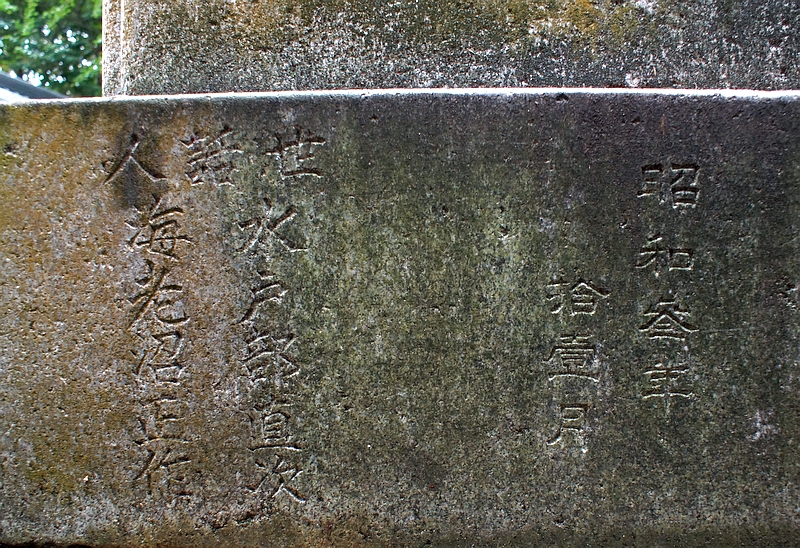

昭和3(1928)年か。やはり大正時代に近かった。海老沼家はこのあたりの名士なのか、Googleマップを見ると、今も海老沼医院、海老沼酒店というのがあるようだ。

奉納者は東京都神田 水戸部伴寿・??夫妻。世話人に水戸部直次、海老沼正作とあるので、息子と、この地の有力者?海老沼家の人が段取りしたのかな。神田で暮らしている水戸部夫妻が、還暦とか喜寿とかを機に、故郷の神社に奉納したということだろうか。ということは、石工は東京の石工かもしれない。

阿像は虫歯でしょうかね。お歯黒ということはないと思うけど。

よく見ると、吽像にだけ顎髭がある?

尾もしっかりデザインされているが、岡崎現代型風な立ち方かな。

脚の先までしっかり彫られている。

巻き毛もきれい。

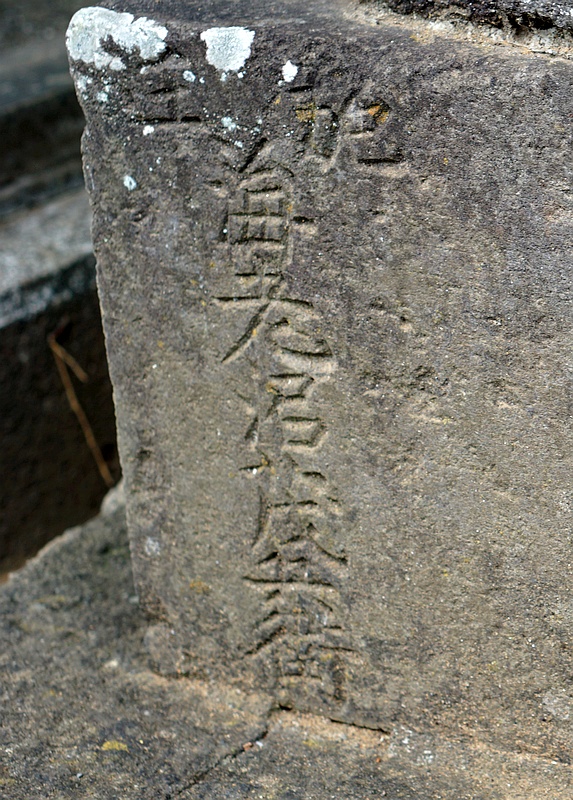

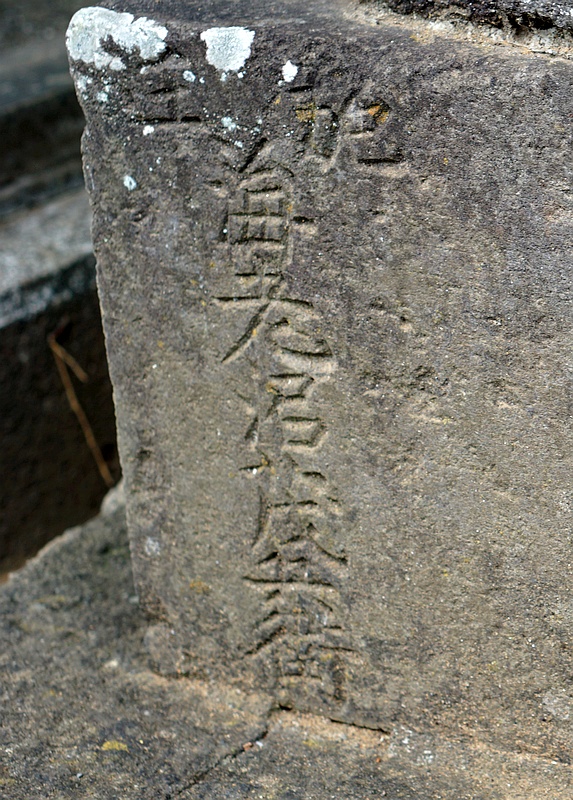

石工は小田鐵碩。「てっせき」と読ませるんでしょうか。「碩」は大きくて優れているという意味らしいので、これも気合いの入った鑿ネーム?

この狛犬は高い台座の上なので、どうしても見上げる形になり、正面からの表情が読み取りにくい。特に窪んだ目の感じがよく見えない。そこで、買ったばかりのSONY HX-90Vが腰にぶら下がっているのを思い出した。思いきり距離をとって角度を少なくして、超望遠で顔を撮るとどうなるか? やってみたのがこれ↓。

合計4対。入り口の天保4(1833)年と昭和3(1928)年の口あんぐり狛犬がいい。天保のほうははじめ狛犬からの進化形という感じだし、昭和3年のは戦前の一気に個性がなくなっていく前、大正期の自由な作風が残っている感じで、どちらも狛犬史の教科書に載りそうな作品だ。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ