のぼみ~日記 2020

2020/10/06

六所神社(藤岡町甲)

いきなり煎餅をしこたま買い込んで、何をしに来たんだか分からなくなりつつあるが、出遅れつつも狛犬巡りだわ。

まずは六所神社(栃木市藤岡町甲3245)。ここには寛政3(1791)年の「正しい宝珠型」がいるはず。

こんな感じの神社。

ヌマガエルとヤマカガシ

で、お目当ての宝珠型狛犬に向かってズンズン歩いて行くと、足元で小さなカエルがいっぱい跳びはねているではないか。踏まないようにしなければ……。

え? ツチガエル? ツチガエルがこんなに?

でも、よく見ると、背中に筋があるやつもいて、ツチガエルと小さめの茶色系トウキョウダルマガエルが混在しているのかと思ったのだが、家に戻ってよく写真を見て見ると、ヌマガエルみたいだ。

日光市内にはまだ入ってきていないと思われるヌマガエルが、栃木市南部にはいるということか。しかもこんなにいっぱい。

この繁殖力はツチガエルとは段違い。オタマのまま越冬するツチガエルに対して、ヌマガエルは短期でも変態できるんだろう。

そのカエルゴソゴソを狙ってか、ヤマカガシもいた。餌にはまったく不自由しないだろうな。

ツチガエルだと思ったが……↑

よく見ると背中に筋のあるやつとないやつがいる。ツチガエルの背中に筋はないので、地味目のトウキョウダルマガエルかとも思ったが、どう見ても違う。

しかし、これなどは限りなくツチガエルに似ている。もしかするとツチガエルとヌマガエルが混在しているのか? でも、よ~く見ると目の間にV字ラインがあるようにも見えるので、やはりヌマガエルなのか……。捕まえてひっくり返してお腹を見れば分かるのだが……(真っ白でつるんとしていればヌマガエル。色が濃くてまだら模様があればツチガエル)

餌だらけの場所で暮らすヤマカガシも↑

さて、狛犬、狛犬……と。

見事な宝珠型!

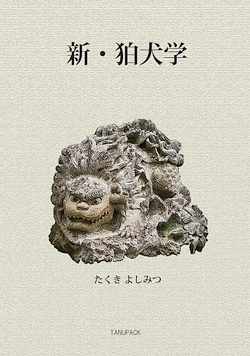

栃木県内ではあまり見たことがないような、端正な宝珠型狛犬。しかも、ちゃんと阿像に宝珠、吽像に角で「正しい」宝珠型になっている。栃木県内では逆の間違い宝珠型も多いのだ。

阿像は宝珠。

阿像の顔。歯や髭もていねいに彫り込まれていて、並みの石工ではないことが分かる。地元の石工ではないかもしれない。江戸から運んできたのだろうか。

阿像の背中側。こぶこぶや巻き毛のバランスも非常によくて、かなりの名工が彫った名作だと思う。

↑吽像はちゃんと角になっている。↓

巻き毛もきれいに仕上げている。

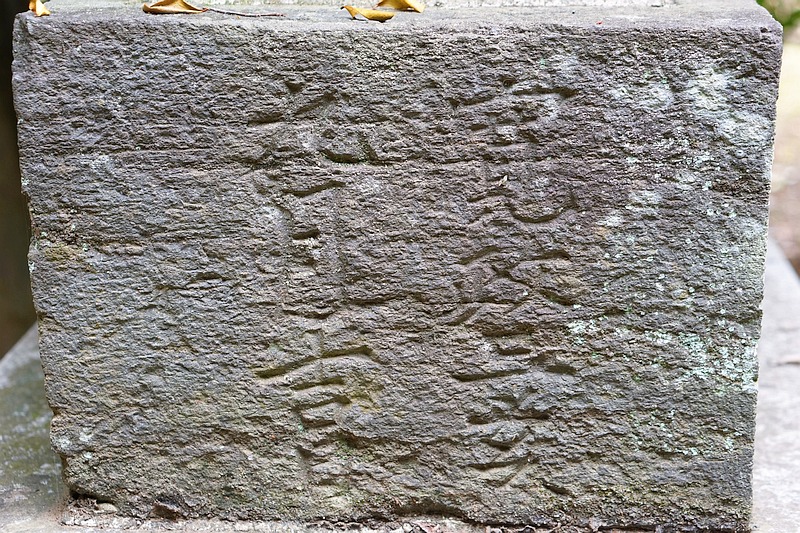

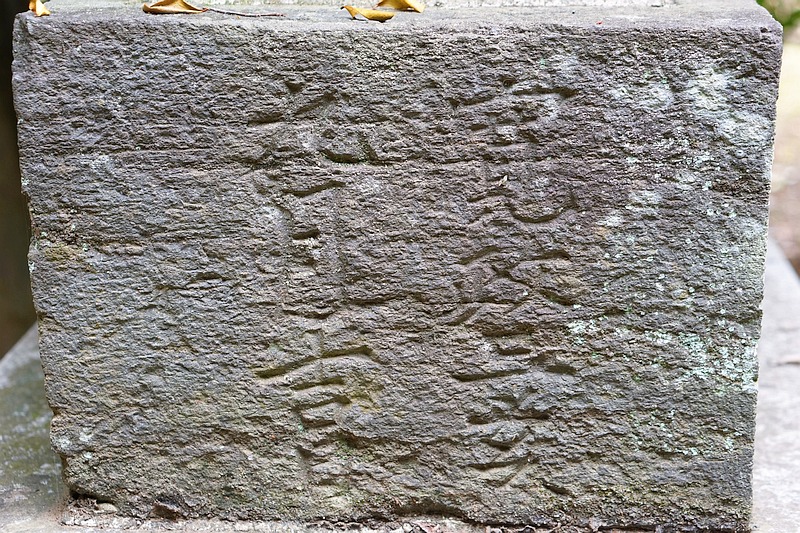

寛政3(1791)年の銘がちゃんと読める。221年前。

↑阿像と ↓吽像。この対比とバランスのよさが素晴らしい。

走り毛もここまで細かく刻んでいて、脚にもしっかり瘤を、嫌みのない程度にあしらっているところがすごい。

↑後ろ脚のこんなところまで! いい仕事してますねえ。

ここはよく見ると補修してある。補修もていねいだ。

社殿にはこんな彩色木彫も……↓。

見れば見るほど素晴らしい狛犬だ。狛犬を見慣れていない人には分からないかもしれないが、江戸期の宝珠型でここまでバランスよく、丹念に彫られているものは少ない。それが江戸市中ではなく、栃木県内にあるというのが興味深い。渡良瀬川の水運を使って江戸から運ばれてきたのではないかという気がする。

1700年代後半、このあたりが十分に栄えていて、氏子たちにも金銭的余裕があったという証しではないだろうか。

さっき聞いた煎餅屋の主人の話と合わせても、かつてこの地に活気があったことを窺わせる。

傷みもほとんどないので、これは栃木県内の江戸期狛犬の中でも、貴重な存在だと思う。

小説・神の鑿 ─高遠石工・小松利平の生涯─

「神の鑿」石工三代記の祖・小松利平の生涯を小説化。江戸末期~明治にかけての激動期を、石工や百姓たち「庶民」はどう生き抜いたのか? 守屋貞治、渋谷藤兵衛、藤森吉弥ら、実在の高遠石工や、修那羅大天武こと望月留次郎、白河藩最後の藩主で江戸老中だった阿部正外らも登場。いわゆる「司馬史観」「明治礼賛」に対する「庶民の目から見た反論」としての試みも。

Kindle版は643円。(Kindle Unlimitedなら0円)

⇒こちら

⇒こちら

狛犬、彫刻屋台、未発表小説、ドキュメント……他では決して手に入らない本は⇒こちらで

★Amazonでも購入できます⇒ こちら

こちら

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報

books

books

music

music

目次

目次

HOME

HOME

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ