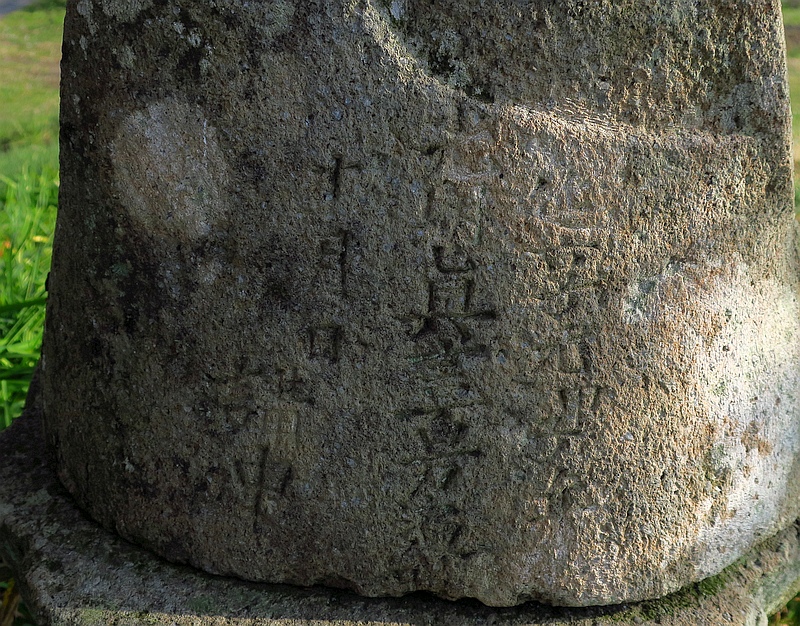

後で分かったのだが、近所のAさんが先日洗ったそうだ。おかげで完全に摩耗する前に読み取れた。よかった!

洗ってもらってきれいになったお地蔵様

「光明真言」とは?

さて、ここに彫られた「光明真言百万遍」とはどういうことなのか?

調べてみた。

光明真言は、正式には「不空大灌頂光真言(ふくうだいかんぢょうこうしんごん)」という密教の真言で、23文字からなる短い真言ながら、あらゆる罪、穢れを落とし、人生に強力な光明をもたらす最強の真言といわれているそうだ。

唵 阿謨伽 尾盧左曩 摩訶母捺囉

(おん あぼきゃ べいろしゃのう まかぼだら)

麼抳 鉢納麼 入縛攞 鉢囉韈哆耶 吽

(まに はんどま じんばら はらばりたや うん)

江戸期に民衆の間に広く広まったそうで、これを唱える念仏講も多数存在したという。

で、集まった講中の人達が唱えた光明真言の合計が百万遍になったときに記念に作る碑が「光明真言百万遍供養塔」で、これは全国に残っている。

⇒ここ や

⇒ここに紹介されているが、どれも文字だけの石碑で、石仏に「光明真言百万遍」と刻まれたものはネットを検索する限り見あたらなかった。おそらく他にもあるのだろうが、数からするとかなり少ないのではなかろうか。

ともあれ、延享元(1744)年(今から276年前)、当地では熱心な念仏講があって光明真言を百万遍唱えた記念としてこの供養地蔵を奉納したわけだ。

さらに想像を働かせてみると、この周辺に残っている石仏の多くは女人講の存在を窺わせるものがおおいので、この地蔵ももしかして女人講が建立したのではないだろうか。

当地の石仏に興味を抱いたのは去年くらいだが、ざっと振り返ってみると、

↑「享保二十(1735年)年 ○○講中十四人」

○○講が「十九夜講」とも読めそうなので、如意輪観音 or 弥勒菩薩の半跏思惟像であることと合わせてこれは女人講が建立したと思われる。

↑地蔵桜のすぐそばの祠に納められている「享保十六(1731年)年辛亥。奉納六十六部供養尊像 十月十九日」(右側の半跏思惟像)

六十六部というのは法華経を六六部書き写し、日本全国六六か国の国々の霊場に一部ずつ奉納してまわった僧のことをいうのだが、当地でそれを達成した人がいたのだろうか。それとも当地で客死した六十六部を弔ったのだろうか。

これも半跏思惟像なのが気になる。

「宝暦十(1760)年」と読めた地蔵像。

これは最初の半跏思惟像のそばにあり、この祠の裏手には墓地がある。

「福耳薬師」と、隣の阿弥陀如来?像

いずれも建立年は読めないのだが、すぐそばに建てられた他の石仏や燈籠は亨保年間のものが多い。古いものでは享保3(1718)年が読めるものがあった。300年以上前だ。

またここには「女人講」「十九夜講」と刻まれた石仏が3体まとまって建立されている。

こうして見ていくと、当地に残る石仏の多くは女人講が建てたものなのではないだろうか。

光明真言への信仰は、女人往生、女人成仏にも深く関係しているようなので、地蔵桜の地蔵も女人講の手によるものである可能性は高い。

男たちの講に入れてもらえない女性たちが、こうした石仏をあちこちに残したのかなあ……などと想像してしまう。

改めて年号を確認できたもののうち、いちばん古いのは享保3(1718)年。地蔵桜の地蔵は延享元(1744)年。26年しか違わないので、ほぼ同時代といえる。

この時代は徳川吉宗の時代で、亨保大飢饉や亨保の改革などがあり、全国的にはかなり厳しい、抑圧の時代だったはずだ。

これらの女人講が建てた石仏は、苦しい生活の中で赤ん坊の間引きや早世が続いたことで、供養の意味が込められていたのだろうか。

あるいは、

日光地域はほとんどが幕府領(日光神領)だったので、比較的年貢の取り立てなども緩く、このへんは気候もそれほど厳しくなかったので、東北の山村などに比べれば穏やかで平和な暮らしが営めていたから、余裕でこういうものも作れたのだろうか。

300年も前のことだから分からないが、考えてみれば300年なんて、人類史全体から見れば極めて短い時間だよなあ。

……と、お地蔵さんの年齢がはっきりしたところで、改めて桜を愛でて帰りましょうかね。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ