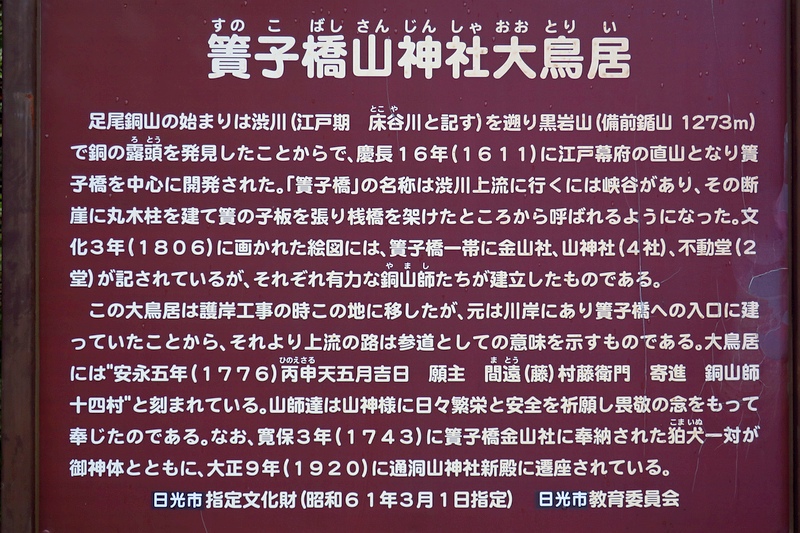

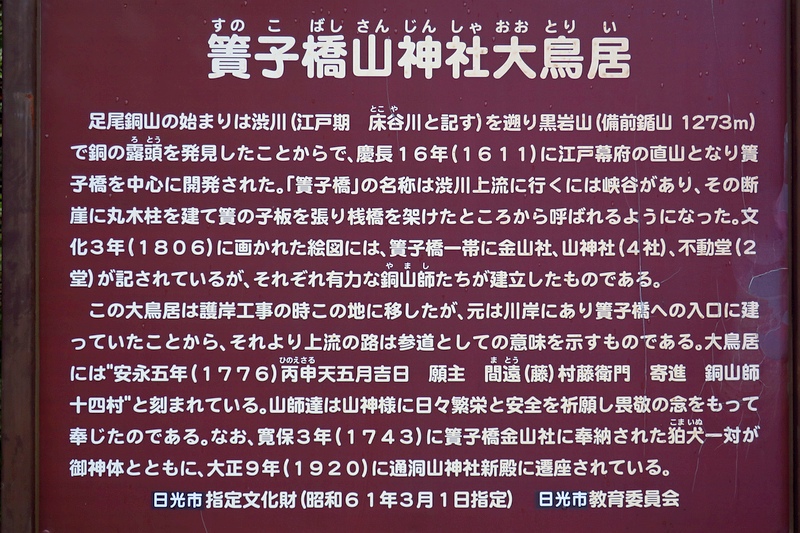

これがその鳥居。

江戸末期には鉱山一帯に五社二堂あったということで、それらに通じる入り口の意味合いで建てられたのだろう。この案内板は他の案内板より正確な記述という気がする。

柱に銘が残っている。

境内には古い石仏や石碑、五輪塔などが残っている。

↑享保20(1735年)年。

貞享2(1685年)年。1600年代! それにしてはきれいだ。

これは戒名のように見える。女性の墓なのだろうか。

↓↑元禄11(1698)年かなあ……。これまた1600年代。

この五輪塔は……正徳2(1712)年。「称誉(しょうよ)」と読めそうだが……。上の字は禾偏に「及」? であれば「秀」の異字体ではないかという意見も。戒名かもしれないが、誰かの生前の功績を称えて建てられたのだろう……。

延享3(1746)年と、辛うじて読める。273年間、この姿でこの地にいるのだなあ。石ってすごいね。

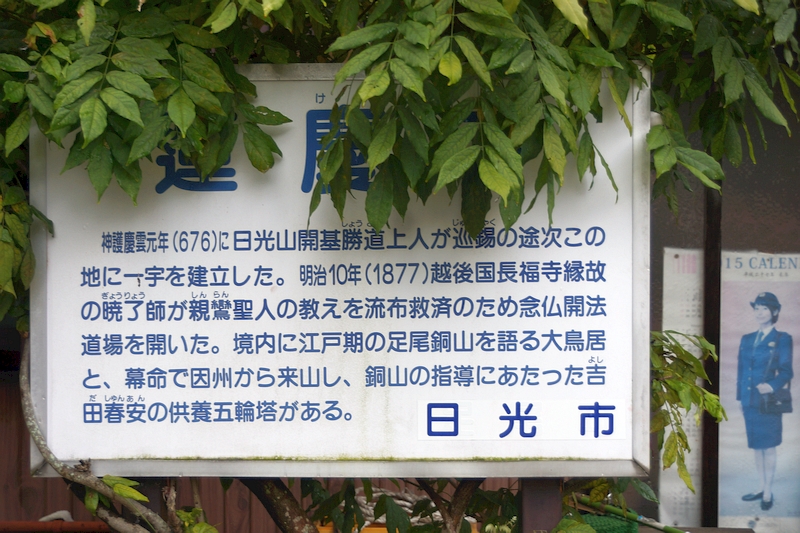

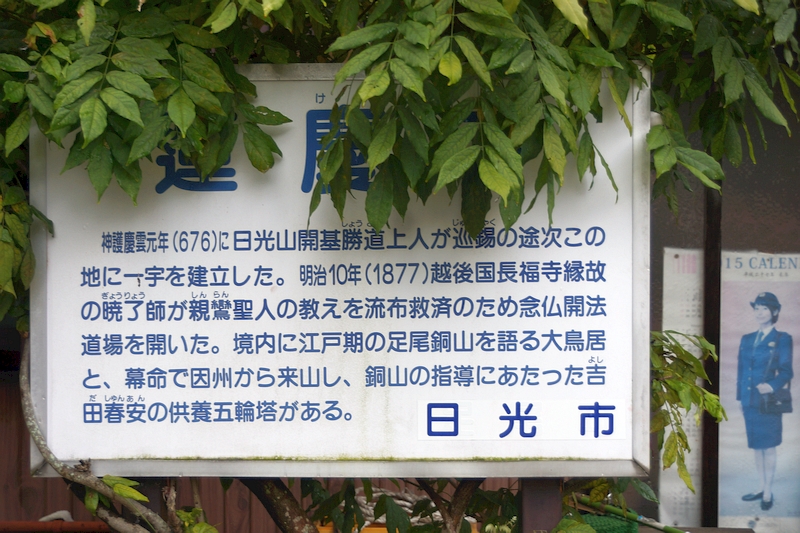

お寺の案内看板に、徳川に命じられて鳥取から銅山指導のためにやってきた

吉田太郎衛門春安の供養五輪塔があると書かれている。これはさっきの鳥井の反対側にあり、かなり立派。

細いトロ道沿いにあり、目の前をたま~に列車が通る。地味だけれど、味わい深い場所。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ