2019/07/31

Canon G9X MarkⅡ というカメラ

左がCanon G9X 右が使い込んでいるOlympus XZ-10

「ガバサク流 2020年代のコンパクトデジカメ論」の仕上げとして、Canon G9X MarkⅡを検証する。

長い間左の腰にぶら下げてきたXZ-10は、この大きさとしては他に類をみない傑作カメラであることは確かなのだが、XZ-10に勝る日常コンパクトカメラはないのか?

名機との誉れ高いSONYのRX100シリーズは、厚みと重さが「コンパクト」とは言い難く、また操作性も難解だ。XZ-10のようにサクサク寄って撮れない。

同じ1200万画素、1/2.3型CMOSを使っているOlympusのTGシリーズも、使いやすいのだが、ごつい。レンズの明るさもXZ-10には負ける。

フジのXQ2は小さくてカッコいいが、いかんせん設計が古く、画質の点でもSONY製CMOSを採用しているカメラに負ける。

そうやって消去していくと、残るのはこのCanon G9X markⅡだけなのだ。

性能的にはSONYのRX100Ⅲに近いが、コンパクトさでは圧倒的に勝っている。コンパクトさではXQ2と同等だが、画質性能ではCanon G9Xが勝っている。

では最強か? といえば、XZ-10と比較して、やはり撮りやすさやマクロの強さ、望遠端でのレンズの明るさなどはXZ-10が勝っている。

しかし、XZ-10よりすぐれた点も多々あるので、最後はこの2モデルの対決ということになる。

左からRX100Ⅲ、XZ-10、Canon G9X。RX100Ⅲは厚みがあり、重い。

上がXZ-10、下がCanon G9X。厚み、大きさ共に、Canon G9Xのほうが少し勝っている。

背面。Canon G9Xはダイヤルがないので、片手での操作が難しい。タッチパネルで操作することになるのだが、片手だとやりづらい。

撮り比べ対決

では、Canon G9X markⅡの実力を、ライバル機であるRX100Ⅲと、ガバサク流一推しのXZ-10と対決スタイルで検証してみる。

RX100Ⅲとは同じ1型CMOSを使っているので、画質や使いやすさが互角ならコンパクトであるCanon G9Xの勝ちである。

XZ-10とは異種対決のような様相になる。XZ-10は1/2.3型という小さなセンサーなので、マクロには強い。また、レンズが明るく、光学ズームで130mm相当がF2.7という、他のカメラでは真似のできないレンズ性能を誇っている。

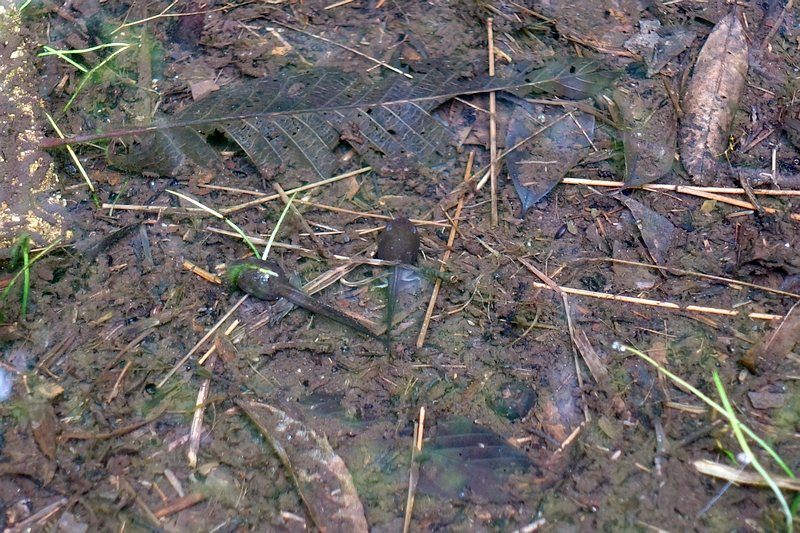

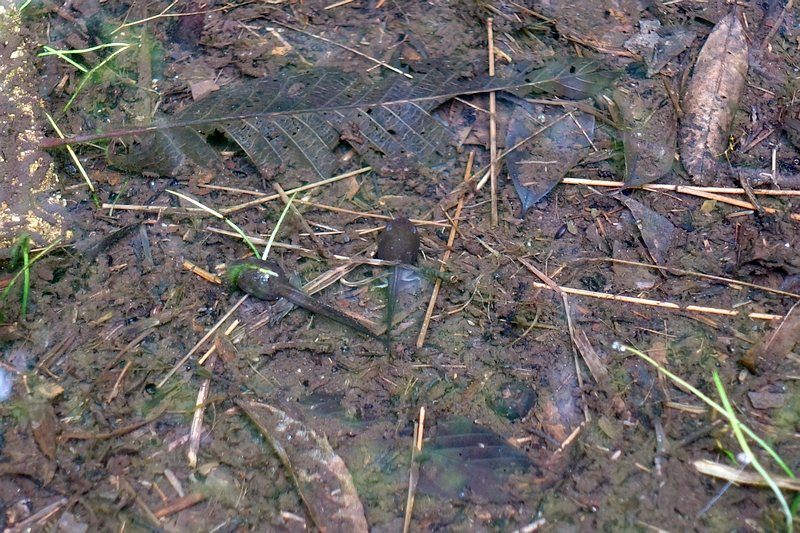

一方のCanon G9Xは、1型センサーなので画質的にはXZ-10よりずっと有利なはずだが、実際に撮れる写真の見ばえはどうなのか? また、センサーが大きい分、望遠マクロでは寄れない。昆虫やカエルなど、この日記でたくさん登場する被写体をどこまでサクッときれいに撮れるのか?

小さくなった分、操作性が悪くなっている部分はないのか? ……そういうところがポイント。

↑Canon G9X ↓XZ-10

草の緑色がCanon G9Xは物足りない気もするが、これは設定でかなり追い込めるのか?

↑XZ-10 広角端。濃い色味のオリンパス。

↑Canon G9X 広角端。広角端は28mm相当でRX100Ⅲの24mmに負ける。

↑RX100Ⅲ 広角端。RX100Ⅲは広角端がいちばん伸びている。

↑XZ-10 光学ズーム望遠端(130mm相当) ↓同・デジタルズーム2倍

↑Canon G9X デジタルズーム4倍

↑RX100Ⅲ デジタルズーム2倍

↑Canon G9X デジタルズーム4倍

↑XZ-10 デジタルズーム2倍 白飛びしている。

↑RX100Ⅲ デジタルズーム1.9倍 RX100Ⅲは光学ズームとデジタルズームの境目で止まらないので、光学ズーム端が出しづらい。

↑XZ-10 デジタルズーム2倍

↑G9X デジタルズーム4倍 ↓上をIrfanViewで一発補整

↑RX100Ⅲ デジタルズーム2倍 ↓上をトリミングでカット

↑G9X 光学ズーム端 ↓デジタルズーム2倍

↑XZ-10 光学ズーム端

RX100Ⅲ デジタルズーム2倍

↑G9X デジタルズーム2倍 ↓それをIrfanViewで補整

↑G9X デジタルズーム4倍 ↓それをIrfanViewで補整

↑XZ-10 デジタルズーム2倍 XZ-10は迫力ある画像になるが、色味が不自然になりやすい

↑RX100Ⅲ デジタルズーム2倍 ↓それをトリミング

G9X markⅡのレンズはは28~84mm相当でF2.0-4.9 ズーム比3倍。RX100Ⅲは24~70mmでF1.8-2.8 ズーム比2.9倍。ちょっとでも離れているものをガチッととらえようとすると、デジタルズームを使わないとどうしようもない。光学ズーム端で撮って後からトリミングしても同じなのだが、それだと構図が分かりづらいだけでなく、ピントも合いづらい。

一方、XZ-10は26~130mm相当でF1.8-2.7 光学ズーム比5倍という圧倒的なレンズ性能を誇り、ズームマクロ的な撮影では敵なしである。デジタルズームで2倍まで引っ張っても画質はそう崩れない。

理論上はそうなのだが、こうして実際に比べてみると、XZ-10は迫力のある絵にはなるのだが、センサーが小さい分、色味が不自然になることが多い。

逆に、G9Xはデジタルズーム特有のペタッとした印象の絵になりやすいが、色味などはかなり自然な感じにまとめているし、解像感も決して悪くない。

草の緑色がどこまで再現できるか?

↑G9X 広角端 ↓光学ズーム望遠端

↓デジタルズームを使わず、後からトリミングで拡大

↑RX100Ⅲ 広角端(24mm相当) ↓デジタルズーム2倍

下や上の写真をさらにトリミングで拡大

G9X デジタルズーム2倍

RX100Ⅲ 望遠端でデジタルズーム2倍

XZ-10 光学ズーム望遠端(130mm相当)

G9X デジタルズーム2倍

RX100Ⅲ デジタルズーム2倍

XZ-10 光学ズーム端

オリンパスXZ-10は「濃い色味」が冴えるときはいいのだが、暴れてしまい、不自然に黄色みが充満したような絵になることが多い。

RX100Ⅲは浅い色味で、個人的には物足りないしつまらなく感じる。

その点、G9XはSONY製1型センサーの「あっさりした色」の癖をうまく映像エンジンで補整して、バランスのいい色味に仕上げている印象。

G9XとRX100Ⅲはマクロ撮影では工夫が必要

XZ-10だと光学ズーム端(130mm相当)でも30cmまで寄れて、しかもF2.7の明るさ。これは他のコンパクト機ではまったく真似ができない。

RX100ⅢもG9XもXZ-10で望遠端で寄って撮れるような構図を作るにはデジタルズームを使うしかない。

この操作も結構大変で、

- RX100Ⅲ:menu設定でDMF(AFでピントを合わせた後、さらにコントロールリングを回して手動で微調整する)に設定しておき、被写体に大体AFで合わせた後、コントロールリングを回して手動でピントを合わせていく。老眼にはかなりきつい。

- G9X:デジタルズームだとAFがなかなか合わない上、合ったとカメラがいっていても嘘で、ピントがすっぽ抜ける。そのため、menuでいちいち「デジタルズーム」の項目を呼び出して、テレコンバーターに切り替えて撮る。テレコンバーターの倍率は1.6倍と2倍が選べる。画質的には光学ズーム域で撮った写真をあとからトリミングして拡大するのと同じだが、こちらのほうがAFが合わせやすいのですっぽ抜けが防げる。

……という操作を覚える必要がある。ただのAFで撮ろうとすると失敗写真の山になる。

XZ-10はそういう面倒な操作が必要なく、カメラを向けてシャッターを半押しするだけでたいていはピントが合ってくれる。ただし、それで合わない場合は、マニュアルフォーカスができないので、どうにもならない。

というわけで、お散歩カメラとしては、RX100Ⅲは脱落かな。

XZ-10とG9Xはいい勝負。撮影シーンによって勝ったり負けたりする。

色味や解像感ではG9Xが勝つことが多いが、手軽さやシャッターチャンスを逃さない勝負強さではXZ-10が勝つ。

小動物や虫などを撮らない人、簡単に撮りたい人にはG9Xのほうが満足度は高いと思う。

でも、G9Xでチャンスを逃したりすると、XZ-10を持っていたほうがよかったと悔しい思いをする。

どちらも、帯に短し、たすきに長しましげおだなあ。

狛犬、彫刻屋台、未発表小説、ドキュメント……他では決して手に入らない本は⇒こちらで

たくきのカメラガイドはこちら。一部更新しました!

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報

books

books

music

music

目次

目次

HOME

HOME

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ