ここで改めて、岡部市三郎がどんな時代にどんな人生を送ったのか、分かっていることをまとめてみる。

まず、当時の登場人物を整理すると、

●小松寅吉 弘化元(1844)年6月6日~大正04(1915)年2月22日 (満70歳/和平33歳)

明治25(1892)年11月15日 川原田の川田神社「飛翔獅子」で狛犬デビュー?

●鈴木富五郎 ?~?

明治30年4月5日 鈴木富五郎(初代)が鈴木組と称して個人創業開始

●小林和平 明治14(1881)年7月13日~昭和41(1966)年3月8日(満84歳)

石川町沢井字打出60番地 小林悟三郎・クラの次男

昭和5(1930)年 石都都古和気神社の親子獅子狛犬で狛犬デビュー?

●岡部市三郎 明治15(1882)年2月27日~昭和22(1947)年9月1日(満65歳)

浅川町滝輪蔵石192番地 岡部春吉の三男

昭和7(1932)年 白山比咩神社の狛犬でデビュー?

●野田平業(豊吉) 明治31(1898)年~昭和56(1981)年10月23日(満83歳)

白河市横町で石屋の祖父に仕込まれる

大正5(1916)年10月 白河市関辺大久保の八幡神社の狛犬でデビュー?

↑こんな感じになる。

平業がいちばん若いが、自分の銘を入れた狛犬を彫るのもいちばん早い。18歳の若さで狛犬デビューしている。

寅吉の没後に生まれているので、寅吉との接点はない。おそらく、石福貴との接点もないだろうが、富五郎が起こした「鈴木組」とは関係がある。

白河市表郷・熊野神社に昭和9(1934)年建立の狛犬があるが、明らかに平業の作であるにも関わらず、台座には「石川郡浅川町 石工 鈴木富五郎」とある。おそらくこの狛犬の仕事は鈴木組が請けたもので、台座と設置も鈴木組がやったのだろう。

鈴五建設工業株式会社のWEBサイトを見ると、昭和6(1931)年に二代目鈴木五郎が社長に就任しているので、この「石川郡浅川町 石工 鈴木富五郎」は、鈴木五郎のことかもしれない。

小林和平と岡部市三郎は兄弟弟子だったのか?

問題は和平と市三郎の関係だ。

浅川町史によれば、市三郎は小学校卒業後に鈴木富五郎について修業した、とある。12歳で卒業したとすれば、明治27(1894)年くらいだ。

富五郎が鈴木組を立ち上げたのは明治30年だそうだから、市三郎は鈴木組に丁稚に入って仕事を覚えていった、という意味になるだろうか。

鈴木組は創業当時すでに、石材店だけでなく、土木工事や自転車販売など、かなり手広く事業を展開していたようだから、市三郎が「石工」である鈴木富五郎について石工修業をした……ということではないような気がする。石工作業を中心にやっていたのかもしれないが、あくまでも地元のゼネコン鈴木組の丁稚として、いろいろな仕事を覚えていったのではないだろうか。

さらには、

年季明け後、日露戦争に従軍、明治38(1905)年11月30日には、無事生還した。その後は自分の職に打ち込んだ。

(浅川町史 第3巻民俗編 第14章 浅川町の人々 より)

……とある。

日露戦争から戻ってきたのが明治38(1905)年で、市三郎は23歳。そのときはすでに鈴木組からは「卒業」していたわけだ。

その後、今のところ最初の銘入り作品となる白山比咩神社の狛犬は昭和7(1932)年だから、27年も後だ。この27年(23歳~50歳)の間、市三郎は一人で石工修業をしていたとは考えられない。寅吉の石福貴に入って修業をしたのではないだろうか? そうであれば、市三郎の技術が寅吉や和平にそっくりなのは理解できる。

和平と市三郎はわずか7か月しか違わない同年代だ。同じ石福貴で修業をしていたとすれば、ものすごいライバル関係だっただろう。

また、市三郎銘の作品が昭和7(1932)年まで見つからないというのも、石福貴にいたのであれば理解できる。

一方、寅吉が「我こそは小松家を継いだ石工棟梁 小松布孝である」と宣言するかのように自ら建立した川田神社の第1号飛翔獅子は、台座組石が鈴木富五郎である。

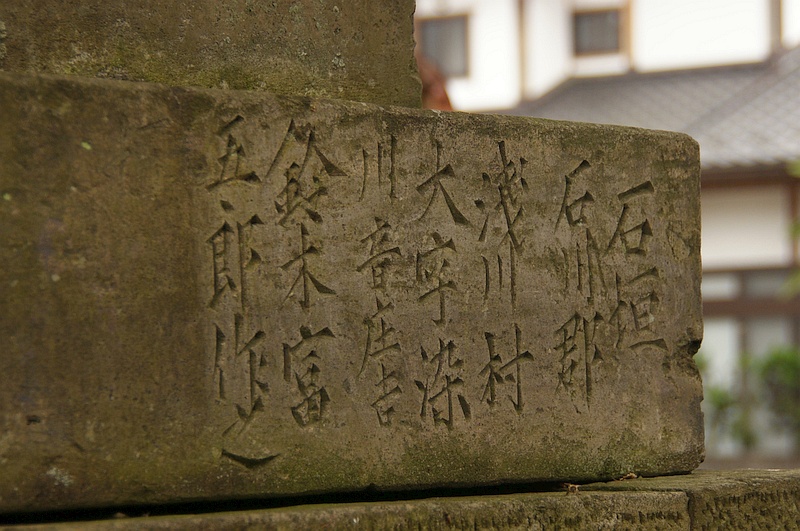

川田神社の寅吉デビュー作飛翔獅子↑の台座にある富五郎の銘↓

明治25(1892)年の時点で、寅吉の石福貴は富五郎との関係がすでにあったわけだ。となると、その後、鈴木組に丁稚に入った市三郎が年季明けになった後、石福貴に改めて弟子入りしたことは不自然ではない。

市三郎のデビュー作・白山比咩神社の狛犬と和平の最高傑作・古殿八幡神社の狛犬は、同じ昭和7(1932)年に建立されている。これもまた、和平と市三郎が同時期に切磋琢磨していたことの証明になるだろう。

一方、野田平業は、和平や市三郎よりずっと若い(16~17歳年下)のに、狛犬デビューは大正5(1916)年だから、これまた14年も早い。二人より30歳以上若い時期に自分の名前で狛犬を彫り始めている。

平業の仕事は実に多いが、鈴木組が斡旋したものも多かったのだろうと想像できる。となると、鈴木組は明治末期から大正期あたりにかけて、狛犬の受注があると和平や市三郎ではなく、平業に回していたのかもしれない。

浅川町史によれば、市三郎は職人気質の一徹な性格で、一つの仕事を依頼されると遠方の神社仏閣にも歩いて行き、狛犬や仏像の姿を絵図に写して参考にしたという。石も1年以上寝かせて乾燥させたものだけを使い、1作品に1年から2年はかけたともいう。

鈴木組としては、そういう真面目すぎる市三郎や頑固な和平よりも、仕事が早く、同じものを確実に仕上げてくる平業を好んだのかもしれない。

さて、市三郎の作品として、これまで、

- 白山比咩神社の狛犬 昭和7(1932)年10月

- 弘法山観音堂の文殊菩薩像 昭和14(1939)年3月

- 平田村石塚家の龍と獅子 昭和15(1940)年旧9月

……を見ることができたわけだが、これ以外にないのだろうか?

昭和7(1932)年以前の作品はないのだろうか?

ここで俄然気になるのが、ずっと謎のままになっている

明治41(1908)年旧8月、西白河郡矢吹町中畑字根宿 八幡神社の先代狛犬(石工不明)

である。

明治41(1908)年旧8月、西白河郡矢吹町中畑字根宿 八幡神社の狛犬

見事な飛翔獅子だが、寅吉の作風とも昭和以降の和平の作風とも違う。石福貴で作られたものの、寅吉の手が入っておらず、弟子たちが彫ったのではないかと考えていたが、この時期に市三郎も石福貴にいたとすれば、和平と市三郎の合作ということもありえるのではないか?

市三郎は日露戦争から戻ってきた3年後。和平は年季明けの前年なのに年上女房のナカと結ばれた年だ。

この二人が中心になって彫ったとすれば、出来のよさも、石工名がないことも理解できる。

ところで、浅川町史には、平田村の龍と獅子について、面白いエピソードが紹介されている。

施主の石塚留蔵は大工で、あちこちに出かけて仕事をしていた。その留守中、夜中に物音がして娘たちが怯えるので、守ってくれるようにと狛犬を建てたが、物音はやまない。そこで今度は龍を建てたところ、物音は収まって夜も安心して寝られるようになった……云々。

しかし、台座を見ると獅子と龍は「皇紀2600年もの」として1セットで建立されたように見える。夜中の物音云々のエピソードはとても面白いが、子孫がちょっと「盛った」話なのかもしれない。

写真・文:たくき よしみつ 写真:鐸木郁子

地元の人でも滅多に見ることがないという石那田、徳次郎の屋台(計12台)の他、今市の6台、その他、東下ヶ橋の天棚など、合計23台をフルカラー写真で収録。収録写真画像500枚超。類書がない貴重な資料。

「神の鑿」石工三代記の祖・小松利平の生涯を小説化。江戸末期~明治にかけての激動期を、石工や百姓たち「庶民」はどう生き抜いたのか? 守屋貞治、渋谷藤兵衛、藤森吉弥ら、実在の高遠石工や、修那羅大天武こと望月留次郎、白河藩最後の藩主で江戸老中だった阿部正外らも登場。いわゆる「司馬史観」「明治礼賛」に対する「庶民の目から見た反論」としての試みも。

正式出版が決まり次第配布終了。今だけの特別配布。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ