2018/12/01

大貫屋再訪

オムツが明日なくなってしまうという。市から出ている補助券が毎月1枚と決まっているので、月が変わった今日、カワチにオムツを買いに行かねばならない。

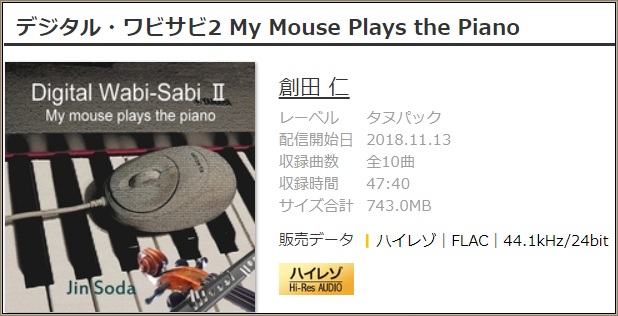

土曜日だから魚べいは待たないと席に着けないだろう。しかも時間はちょうどお昼時。ということで、平日よりむしろ空いていそうな大貫屋食堂に。

先客は老夫婦1組(あ、おれたちもそうか……)。

前回同様、感じのいいおかみさん(かな?)が「お茶とお水、どちらがよろしいですか」と訊いてくる。どっちも、といいたいのを抑えて「お茶を」と返事した。

さて、何を頼もうか……。

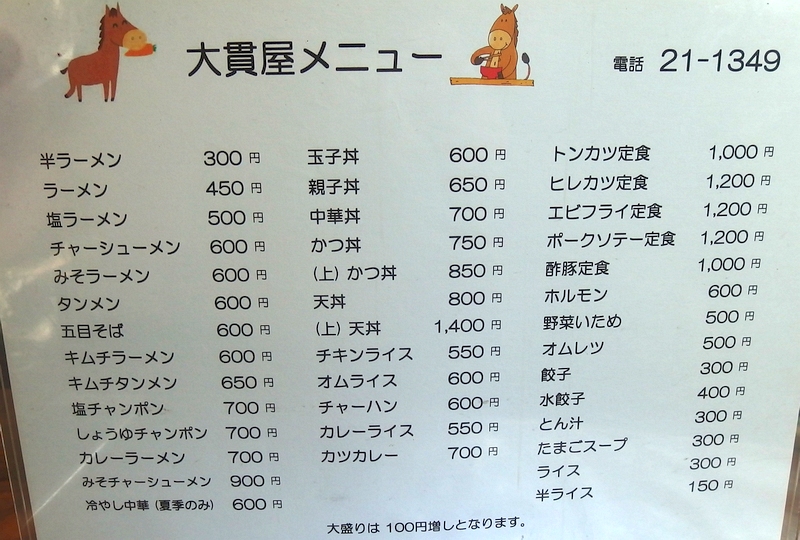

麺類が安くて美味しいのは分かっているのだが、前回は評判のオムライスを頼んでしまった。今回、助手さんは五目そば(600円)というので、敢えてご飯ものを……。

カツ丼は重いなあと思ったので、天丼を。

天丼が800円で上天丼が1400円(!)とものすごく値段の開きがある。これはきっと、上天丼には海老天が2尾ついてきて、普通の天丼は野菜中心なんだろうと思っていたら、全然違った。

海老天が2尾。野菜天はなし。

野菜天が入っていると思ったと言ったら、助手さん曰く「天丼っていったら海老天でしょ」。

「海老だけなら『海老天丼』じゃないの?」

「天丼は海老って昔から決まっているの。カツ丼といったらトンカツというのと同じ。わざわざ豚カツ丼っていわないでしょ」

「海老が入っているとしても、せいぜい小さいのが1尾で、他は野菜天じゃないの?」

「それはミックス天丼」

……どうも噛み合わない。

というわけで、海老天が2尾並んでいる天丼というのを、数十年ぶりに食べた気がする。

特に海老天が食べたいわけじゃなかったのだが……。

しかしこの店は何を頼んでもハズレがない。すべて「きちんと美味しい」。よき昭和の食堂という感じ。消費税が8%に上がったときも、それまでと同じ値段で据え置いたらしいが、10%になったらどうするんだろう。

消費税10%は消費者だけでなく、こういうお店にとって、より深刻な死活問題だ。

山本鉄筋の社員食堂は、全メニューが600円+税で、今は648円という面倒くさい金額になっている。1円玉を大量に用意するのが面倒だろうにと思うが、税込650円にすると10%に上がったときに厳しくなるから敢えて税別600円にしているのか……と改めて思う。

しかし、このへんの飲食店ではまだまだ税込表示の店のほうが多い。

メニューに980円とあって、会計のときに1058円といわれるとイラッとくる客が多いだろう。それなら最初から1060円とか1100円と表示してくれたほうがスッキリすると考える客が多い。

だから飲食店では税込表示の店が多くなるわけだが、消費税が上がると、ほんとにそういう店は困るだろうなあ。

こういう昭和レトロ感が強い食堂って、今では絶滅危惧種だ

五目そば 600円。おいしいし安い

天丼 800円

帰り際、「定休日はいつですか」と訊いたら「決まってないんです。だいたいやってますけど、ときどき休ませていただいてます。時間も、普段は夕方までやってますけど、雨が降ったりすると早く閉めてしまうことがあったり……」

……だそうで、そういう緩さもまた昭和っぽいのかな。

近所にあればちょくちょく利用しそうなお店だ。

大貫屋食堂

大貫屋食堂

日光市千本木362-1

tel:0288-21-1349

不定休 営業時間はなんとなく11時台くらいから夕方くらいまで

オムツの量がどんどん増える

親父が昼間も寝てしまうことが多くなり、夜用のオムツの使用量が倍になった。今日は「ポイント5倍デー」で、ポイントが一気にたまり、1000円の商品券が3枚出た。ポイント5倍デーは月一くらいのペースでまったくの不定だというから、今まで3~4回はあたっているのはものすごく運がいい。こんなところで人生の運を使い果たしているのか……。

毎日Amazonのお世話になっている

カメラとレンズをどさっとヤフオクで処分したら、残ったカメラレンズにキャップが足りなくなった。キャップってどうしてもなくすからねえ。Amazonの「合わせ買い対象商品」(合計2000円以上になると買える商品)であるキャップを取り寄せる。

ラパンの電球LED化作戦

「合わせ買い」のためについつい注文したという感じもある、LEDのウィンカー球とT10電球10個入り。T10電球は主にプジョーの室内灯用

プジョーの室内灯は5か所もあり、運転席上はドアの開け閉めやエンジンスタートと連動している真ん中の1個の両脇に、運転席用、助手席用のマップランプ電球もあって、ここだけで3個使う。ここは替えることで確かに明るくなったが……

プジョーの室内灯、後部座席の両脇にあるランプは事実上使っていない。それにカバーを外すのが一苦労で、下手すると元に戻らなくなると分かったので、片側だけ手をつけてもう片方は手をつけなかった。

荷室横と荷室上は交換。

……と、そこまではよかったが、計算外のことが起きた。

走り出すと室内灯がフェイドアウトして消えるのだが、LEDに替えたらなかなか消えきらず、しばらくの間、わずかに灯った状態になる。これは運転席上と荷室上の両方ともがそうなる。

エンジンを止めてドアがロックされてもしばらくはその状態。

もともとフェイドアウトするようになっているのだが、微弱電流でも灯りがついてしまうLEDになったせいで、本来の時間より大幅に長い間点灯しているようになってしまった。

気になるが、面倒なのでそのままに……。

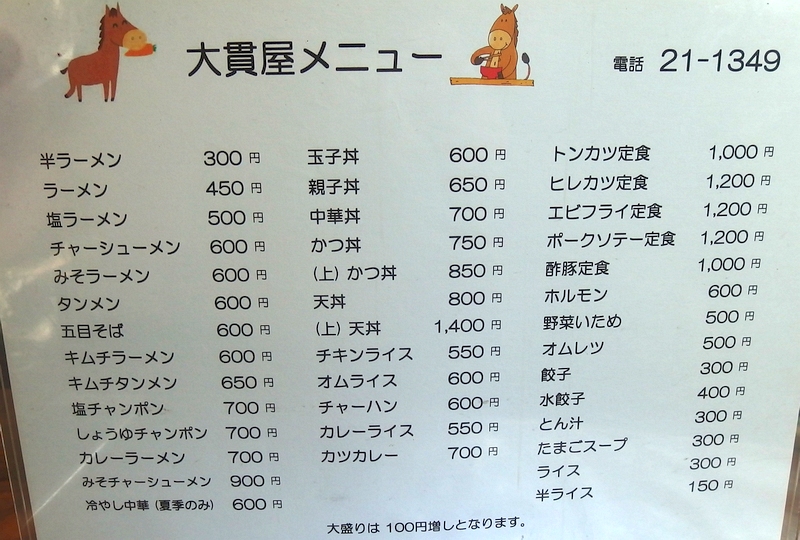

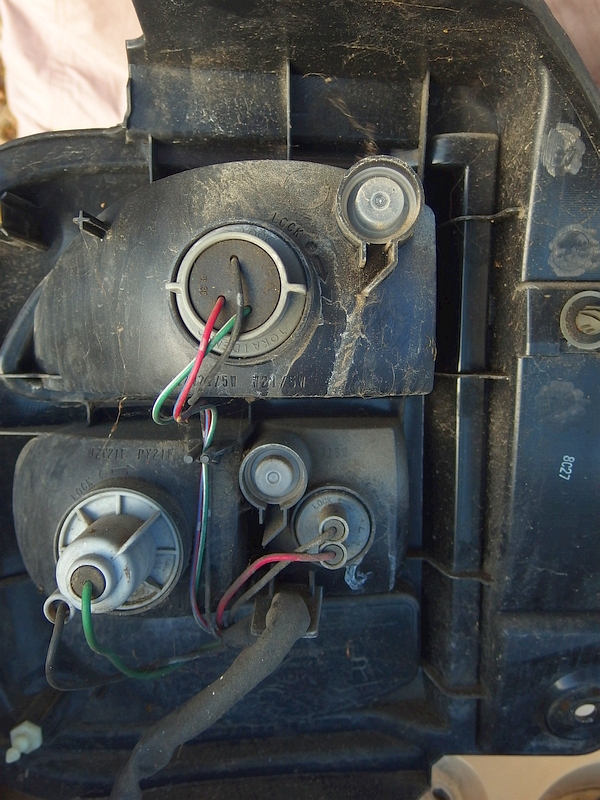

ラパンのリアランプを外したところ↑

さらに計算外だったのはラパンのウィンカー。オレンジ球がレンズから透けて見えるので、白味のカバー付きオレンジ色LEDに替えようと思ったのだが、なんと、ネットに出ていたようなやり方ではウィンカーソケットに手が届かない。

指先はなんとか届くのだが、とても回せない。

さらによくよくネットを探し回ると、同じ初代ラパンでも、初期型と後期型では前のウィンカーソケットの位置が違い、フロントフェンダーの裏カバーを外して手を突っ込んで交換できるのは前期型で、後期型ではライトユニットそのものを外さないとウィンカーソケットに手が入らないらしいと判明。

ライトユニットを外すには前のバンパーを外さねばならず、そこまでやるのもバカらしいので、ついに断念。

となると、わざわざ購入したウィンカー用LED球が無駄になるので、じゃあ、リアのウィンカーを……と、これまたバンパーを外して交換したら、ハイフラッシャー現象(シャカシャカシャカと間隔が短く点滅する)が起きてしまった。LEDは電圧が低くても作動してしまうので、球切れだと判断してフラッシングさせてしまうのだ。

これじゃあヤンキー仕様になってしまうので、これまた断念。

ここまでで分かったこと:

- ラパンの電球LED化は、スモールランプと室内灯は大いにやるべし◎

- ヘッドライト(H4)はやってもやらなくてもよい。やっても格段明るくなるわけではなく、むしろ省電力効果に期待か。ただし作業はかなり大変

- 前ウィンカーは、初代後期型は交換作業がとてつもなく大変なので、修理工場に持ち込んだほうがいい

- 後ろウィンカーはバンパーの一部を外して隙間をあければ交換できるが、LEDにするとフラッシング現象が起きるのでNG

いろいろ無駄が出たが、バルブ切れのときにどう対応すればいいか、経験ができたのでよしとしよう。

それにしても、最近の車は整備のしやすさを全然考慮していないような設計が増えたようだ。

ウィンカー電球1つ交換するのにバンパーを外さなければいけないって、どうなのよ。

ロボットがオートメーションで組み立てているから、無理な設計でも関係ないということなのか。プラスチックのユニットを次々にパチパチと組み込んでいるような、入れ子細工みたいな構造も増えているが、バラそうとするとどこがつながっているのか分からない。思い切りよく引っぺがさないと取れないし、下手すると簡単に爪が折れたりするし、もう、ドライバーがセルフメンテするのはどんどん無理になっている感じだなあ。

前方スモールランプ(ポジションランプ)用に購入。とても明るいのでこれは大正解だった。

で2個950円

で2個950円

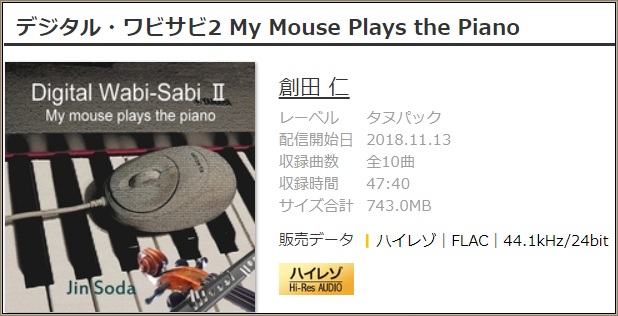

EWIが奏でるメローで心に染みるメロディ。デジタル・ワビサビシリーズの第2弾発売! ↑ClickでiTunesストアで試聴

無料試聴時間が長いのはmora。こちらはハイレゾ版で配信 Click↑

たくきのカメラガイドはこちら

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報

books

books

music

music

目次

目次

HOME

HOME

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ