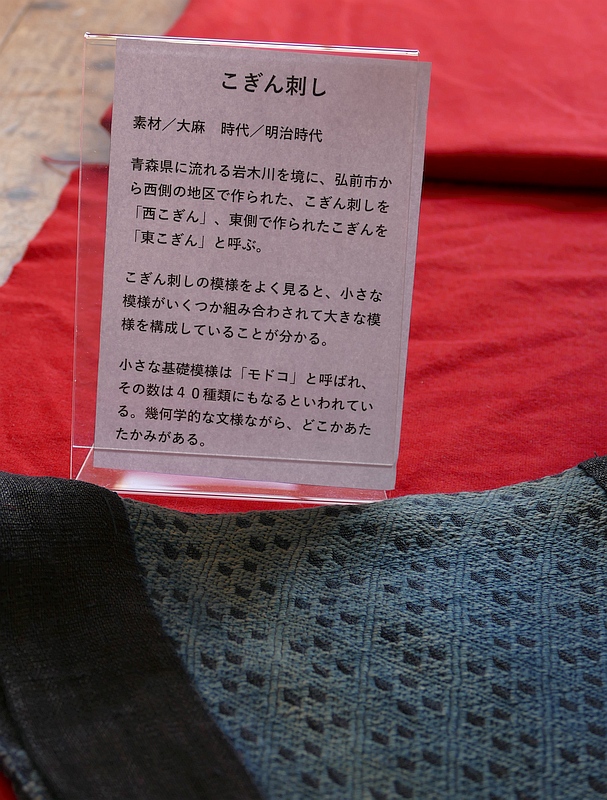

いちばん感心させられたのは、部屋いっぱいに展示された日本中の古い自然布衣装コレクション。

安間信裕さんというかたがコツコツと集めたもの。これは驚いた。ご本人から解説もしていただき、感謝感激。

安間さんが今年上梓した本

『自然布 ――美しい日本の布』のまえがきには、2015年暮れに友人から「これからは産業用大麻の時代だ」と言われたことが、麻や自然布に興味をもつきっかけとなったと書いてある。

え? そんな最近のことだったのか。たった3年足らずでこれだけのものを集めたの? すごい情熱と行動力だな。お金どうしたんだろう。訊きたかったのだが、そこまで踏み込んだ質問をする勇気と時間がなかった。

この本にはさらにこう書いてある。

私が感じたいのは、布の素材や形状、織りや染めなどといった技術面ではなく、その布をどの時代のどんな人が使い、どのようにその布と過ごしたかということです。

(略)

これら自然布の声に耳を傾けると、この布が織られた当時の人びとが大切にしていたものを取り戻してほしい! と訴えかけてきているような気がします。自然の恵みや万物に感謝する信仰心、ものを大切にする慈しみの心、他人を思いやる親切心や愛情、暮らしのすべてに生きていた創意工夫という知恵……。

短い時間だったが、実際に話ができたときもこう言っていた。

「ぼくははっきり言って、糸の細さがどうとか高級品だとか、そういうことにはまったく興味がないんです。これらの布を作って、着ていた人たちの生活や心に興味があるんです」

少し前に会った畳表の職人さん?からは、技術面でのことや、現在の価格のことなどを熱っぽく聞かされていただけに、なるほど興味の向かう先がまったく違うんだなあと、強く印象に残ったのだった。

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ