2017/06/15

栗山東照宮へ行く(3) これがその狛犬

WEBで写真は見ていたのだが、実物をじっくり見ると、実に個性的な逸品だ。

こういう個性派狛犬は大正期に多く造られた。予想通り、台座の年号は大正6年だった。

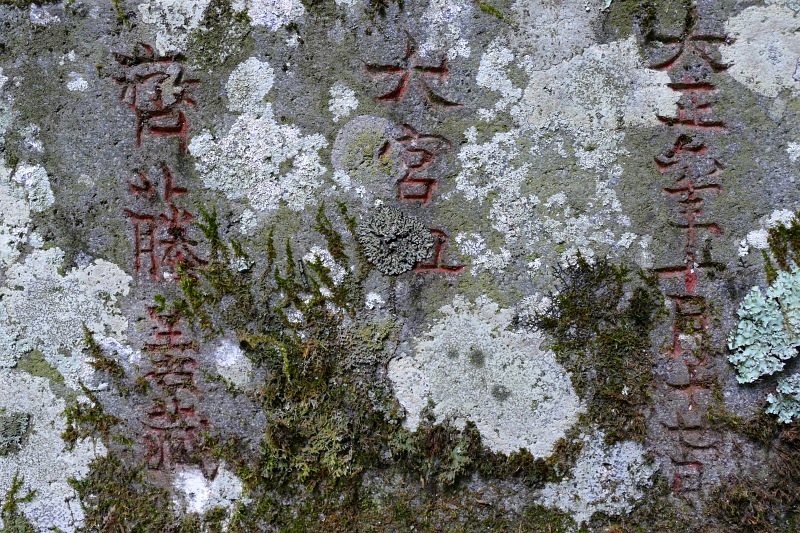

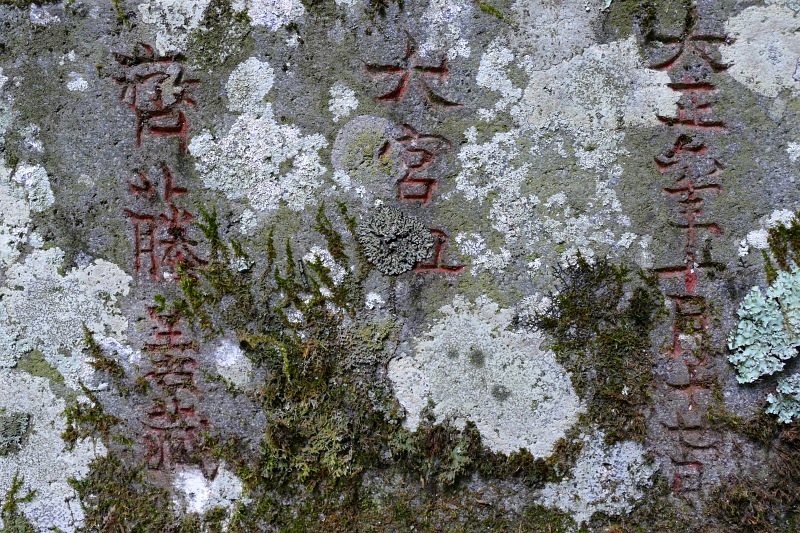

奉納者は大宮組 齋藤善蔵となっている。

奈良部さんによれば、大宮組は当時の大手土建屋で、足尾銅山にも入っていろいろ仕事をしていたとか。その大宮組から分かれた橋本組というのもあったそう。

そうなると、この狛犬は西沢金山が休山となる大正12(1923年)年の3年前に、当時、日光地域の鉱山事業でも仕事を請け負っていたゼネコンの社長が金を出して建立し、その後すぐに金が暴落して休山。昭和7年~昭和14年までしょぼしょぼと再開するも、閉山。

栗山東照宮が建立されたのは昭和45年だから、建立された後のほとんどの期間は誰もいなくなった鉱山跡地にポツンと残されていたのだろう。

石工名は小平喜三郎と刻まれているが、地元の石工ではないと思われる。技術の高さや個性豊かなデザインは、日光地域にはあまり見られないもので、おそらく、腕のよい石屋にかなりの金を出して作らせたものだと思う。

この狛犬はもっと日の目をあびてもいい名品だ。「日光の金山消滅を見届けた狛犬が、東照宮のご神体を守るという新たな命を吹き込まれた」などと解説した案内看板など作ればいいのに、と思う。

上唇のあたりなんか、本当によく彫れている

目玉は四重のほぼ真円で描かれている。これまた大胆で個性的な表現

阿像の尾はだいぶ摩耗、欠損してしまっている

吽像の尾はまだ形がしっかりしている。両側に振り分けたデザイン。身体を切り出した石のギリギリまで使ってボリュームを持たせたいため、尾のデザインはあまり凝らなかったのだろう

なんか怒られてる?

階段上にいる狛犬の表情を撮るのは苦労する

このちょこんとした耳の感じなんかも簡単には出せない。石工さんはただ者ではないことが分かる

小平喜三郎……さすがに調べても分からなかった

当時、足尾銅山などにも入っていたゼネコンの社長?らしい

この狛犬の顔を見て、すぐに思い出したのは茨城で出会った「呼び止めた狛犬」その2だった。

地図には鳥居のマークが載っているものの、どうしても探し出せず、もう諦めて次へ行こうと思ったとき「行っちゃうの?」と呼び止められた気がして、車をUターンさせ、ようやく見つけた狛犬。

長い狛犬歴の中で、呼び止められたのは遠野の倭文神社のはじめちゃんに次いで2度目。それ以降は経験していない。

茨城の某神社にいて「呼び止めた」狛犬

顔の雰囲気が似ているが、よく見比べると西沢金山の狛犬のほうがずっと出来はよい。

たまたま金山が順調な時期、ゼネコンの社長が金を持っていて、腕とセンスのある石工に狛犬を発注した……という偶然。その結果、山奥にこんなすごい狛犬が誕生したわけだ。

それにしても、野門地区に移されなければ、一生、この名品に出会うことはなかったと思うと、移設に関係した人たちに心から感謝したい。

↑Amazonへの入り口。Amazonでのお買い物はここからよろしくね!

LINE用狛犬スタンプ販売中! ⇒こちら

あなたの知らない日光がここにある! 山奥にひっそりいる幻のはじめ狛犬なども網羅。

ご案内は⇒こちらから

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報

books

books

music

music

目次

目次

HOME

HOME

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ