2017/04/27

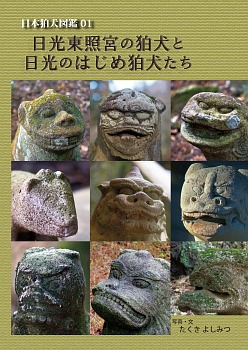

やはりこの狛犬はすばらしい

武家社会が狛犬の存在に気づくのは江戸時代になってからだったかもしれない。それまで狛犬は貴族のものだったのだろう。

家光による東照宮の大拡張造営は中国文化への憧れがバリバリに感じられるが、宮中に伝わり、有名社殿に置かれていた獅子・狛犬についても、「神になった家康公」を守る神獣としてほしかったのだと思う。

で、調子よく、造営の指揮を執って功を上げた徳川の重臣大名ふたりに「特別に奉納を許す」なんて言って、造らせた「奉納させてやる狛犬」。

承った殿様たちとしても、気張るしかない。

で、誕生したこの狛犬、なんともいえぬ力強さと個性を兼ね備えた銘品になった。誰が彫ったのか……未だに記録があるという話は聞かない。

依頼を受けた石工は何を参考にしたのだろうか。京都の籠神社の狛犬や岐阜の大宝神社の狛犬はコピーが多数存在するのだが、この狛犬に関しては、モデルがなんだったのか分からない。知る限り、木製や金属製の神殿狛犬を含め、それ以前のどんな狛犬にも似ていないのだ。

しかし、阿吽の形式はもちろん、吽像に角があることや、走り毛やカールした鬣の表現など、狛犬としての基本はちゃんとおさえている。

すばらしい出来だと思うが、ごく限られた者しか入れない奥の院エリアに建立されたため、この狛犬の姿を見ることができた石工はほぼ皆無だったはず。

その結果、由緒のある狛犬でありながら、コピーされることもなかった。

籠神社や大宝神社の狛犬が昭和時代に至るまで大量にコピーされていったことを思うと、孤高の狛犬といえるかもしれない。

狛犬というのはそもそも孤独な存在だが、この狛犬は特に孤独な時間を過ごしてきた。今でこそこうして多くの人たちが石段を登ってきて、目の前で一休みするのを毎日見ているが……。

阿像の鬣は瘤瘤型、吽像はおかっぱで角あり。ちゃんと獅子・狛犬として区別している

脚の付け根部分だけでなく、脚先にも走り毛がついている。ナイキのランニングシューズを履いているようなものか

顔の造作(目・耳・鼻・口)は阿吽でほぼ同じ

しかし、尾の形は変えている。鬣に合わせて、吽像のほうが少し長い

まだまだ続く

↑クリックすると反対署名用紙などがダウンロードできるページにジャンプできます

たくきのカメラガイドはこちら

『彫刻屋台図鑑01 鹿沼の彫刻屋台』★

ユネスコ無形文化遺産登録で注目が集まる鹿沼の彫刻屋台。全27屋台を128ページフルカラーで「アート」として見つめ直す写真集。

B6判・128ページ フルカラー オンデマンド 無線綴じ

1280円(税別) 送料:160円

■ご案内ページは こちら

こちら

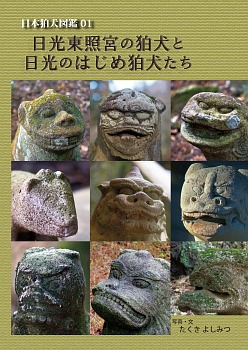

あなたの知らない日光がここにある! 山奥にひっそりいる幻のはじめ狛犬なども網羅。

ご案内は⇒こちらから

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報

books

books

music

music

目次

目次

HOME

HOME

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ