2015/10/13

池造り3日目

コメリでノーポリとベントナイトを買ってきた

池造り3日目。

ビバホームで買ったポリシート、6mでは不安だったので、コメリにノーポリを買いに行く。ビバホームで買ったシートは0.1mm厚。コメリで買ったノーポリは0.02mm厚。5分の1しかない。

こんなことならビバホームで0.1mmのシートをもっといっぱい買えばよかったと後悔。

ついでにベントナイトを4袋。先日、復活の沢の修復用に買ったのがまだ4袋余っていたので、合わせて8袋。1袋は8kg入り。これだけあれば十分だろう。

では、遮水シートを敷く作業開始。

ノーポリは薄すぎて作業しづらかった。何重にも重ねて、結局一巻き使い切った。

ノーポリ(農業用ポリシート)の上にベントナイトを撒き、その上から0.1mmのポリシートを重ねる。板池の底に使っていた古いシートは外すときに一部穴が開いてしまったが、それも重ねた。側面をしっかり固定するのが難しい。「マルチ押さえ」というプラスチック製の杭みたいなやつで押さえながらやった。今回初めて使ったが、なかなか役に立つ。

シートとシートの間にベントナイト。さらにいちばん上のシートの上からもベントナイトを薄く撒く。シートに小さな穴が開いてもそこをベントナイトがふさいで漏水を防ぐという仕組み。ベントナイトはホームセンターで売っている猫砂。「ベントナイト100%」と書いてあるいちばん安い猫砂でOK。

遮水膜ができたところで土を被せていく。池は必ず土が入っていないとダメ。土の表面にバクテリアがついて、水質を保ってくれる。また、ヤゴとかイモリとかがもぐるのにも必要。真冬、水がすべて凍りついても、メダカやツチガエルのオタマは泥の中にもぐって仮死状態になりつつ越冬する。そのため、十分な厚さがほしい。最低でも10cmは被せたい。

本日はここまで。壁面(側面)をていねいに仕上げる必要があるから、急がないでやる。

2015/10/14

4日目。午前中はベランダで朽ち果てた木製ベンチの解体をやっていた。

腐ってボロボロ。作り直そうと思って材料はこないだビバホームに行ったとき買ってきたのだが、まだ手つかず。

午後から池の仕上げ。側面の土の壁が崩れないように、斜めに土手状に仕上げていく。黒土は結構粘るので、いい感じに成形できるのだが、水を入れた後に簡単に崩れていきそう。オオカミ池ではそれで苦労した。苦労したので、その後、板池や方舟など、壁を板で囲ってしまう池を考案したのだが、どうもオタマの生育がよろしくない。水もすぐに悪くなる。側面が土でないとバクテリアの活動が十分ではないからだろうと思って、今回は初心に戻って全部土で囲まれている池にしたわけ。

これも重要。雨樋の出口を引き込む。これで、屋根の半分はオオカミ池、もう半分はこの新しい池に振り分けることになる。流入する場所は土がえぐられるのが分かっているので、捨ててあった瓦2枚を滑り台のように並べ、その下にブロックを置いてすべり止めにした。さらにその上から土を被せる。

側面が仕上がってきたので、煉瓦を縁に並べて全体の形を整えていく。

煉瓦で縁をを全部囲うには数が足りない。煉瓦、高いのよね。1個85円だったかな。

そこで、復活の沢の修復作業で掘りだした石があることを思いだし、日没寸前に取りに行った。これだけ積んで戻る。日没で暗くなったところで、本日は終了。今日中に終わるかと思ったが、まあ、お楽しみはゆっくりと。

2015/10/15

完成! 「ヘ池」

今日はこの状態からスタート。いよいよ最後の仕上げだ。今日中に水が入れられるだろう。

こないだビバホームで買い足した煉瓦10個と昨日日没前に拾ってきた石。これを池の縁に並べて最後の仕上げ。

並べるだけではなく、石が池の中に崩れ落ちないようにさらに側面を厚く盛りつけながら仕上げる。いよいよ進水式、じゃなくて入水式。

満水になった。板池に使っていた板をばらしてどろどろになった地面に敷いた。靴底が汚れるのを防ぐため。というか、処分に困ったから。

これで完成。いい感じなんじゃない? おそらくこれが生涯最後の池。今までの池で失敗したことを繰り返さないよう、経験を生かして、僕としては相当ていねいに作業したつもり。地面が黒土だったことが幸いだった。オオカミ池のときよりずっと楽だった。

遮水膜の上まで水が入っているので、一晩経てば20cmくらい水位が下がっているはず。で、数日すれば水も澄んでくる。オオカミ池と方舟からメダカを一部移すつもり。他の生き物が棲みつくのは来春。

縁側に座りながらカエルを眺める……あ~、来年の春が待ち遠しい。

あとはこの泥だらけの部分に草が生えてくればいいんだが、これから冬だから無理。何回か大雨が降ると表面が少しきれいになるんじゃないかな。

日没。ライトをつけて撮る。

上海オープン、錦織があっさり負けたので、気分転換に夜だけれどまた見に来た。まさか水が抜けているなんてことはないだろうと思いつつ……。

水位も思ったより減っていない。大丈夫そうだ。

池を造れるだけの庭というのは、首都圏では相当なお金持ちじゃないと無理だろう。でも、地方都市ならこのくらいの池を造るだけの土地を持っている人は少なくないはず。もちろん、農家ならなんてことない。

カエルは水がない場所でもそこそこ生きていけるが、オタマジャクシは水がなければ生きられない。だから、必然的にカエルが地域絶滅していく。

この程度の小さな池でも、いくつか点在していれば、住宅街の中でも結構カエルは生き延びられるのだ。

特にツチガエル、サトアオ(シュレーゲルアオガエル)、アカガエルのためには、一年中水が入っている池が必要。田んぼは水が入っている時間が短くなってしまったので、田んぼだけではダメなのだ。

川内村では、「モリアオガエル同棲計画」を始めて5年目でついに池の上の枝にモリアオガエルが産卵した。悔しいことに、それは原発が爆発し、村を出た翌年(2012年)のことだった。もう1年早ければ、モリアオガエルが産卵するところや卵からオタマが池に落ちるところ、そこからカエルになっていくところをずっと見ていられたのに。それこそが「モリアオガエル同棲計画」の完成だったのに、悔しくて仕方がない。

ここ、日光の家の周囲にも、昔はモリアオガエルがいたそうだ。今はいない。いちばん近いところで確認できたのは小来川の一部の田んぼ。

猪倉の堰堤あたりにもいるようだが、確認はできていない。

あとは、普通にいてあたりまえのヒキガエルがいない。都会にも出没するカエルなのに、よほど池がなくなってしまったということだろう。

水が豊富な日光なのに、カエルが育つ湖沼がないというのはなんとも皮肉だ。

今、かわず庵の庭には、数の多い順に、

- トウキョウダルマガエル

- ニホンアマガエル

- ツチガエル

- ニホンアカガエル

- シュレーゲルアオガエル

がいる。

ヤマアカガエルも混じっているかもしれないが、しっかり確認できていない。

あと、アカハライモリもいる。

数年後にはここに、アズマヒキガエルを、そしていつかはモリアオガエルを追加したい。

タゴガエルとカジカガエルは環境が違うので無理。

カエルやイモリのために池を造ろう。楽しいよ。

そうそう。この池の名前はさんざん迷ったが、単純明快に「ヘ池」としてみる。

「ヘ」は平仮名じゃなくてカタカナで。(分からない? まあ、それがお洒落ポイントさ)

これから始まる「へいけものがたり」……というツッコミがさっそくあった。そうそう。楽しい「ヘ池」物語。

カエルのために池を造ろう!

というわけで、最後に池造りのまとめを……。

小さな庭でもカエルが棲みつく池は造れる。ポイントは、

- 土を入れる

- セメントやコンクリートは使わない

- 鯉や金魚は入れない

……ということかな。

では、具体的な作り方を。

プランターを利用したミニ池

用意するのは大きめのプランターとポリシーラント剤だけ。

- 大きめのプランターを買ってきて、水抜き穴をポリシーラントで埋める。プランターは1000円くらい。シーラント剤は300円くらいで買える。

- 穴が完全にふさがったのを確認し(一晩おけば大体OK)、プランターを地面に埋める。

- 土を半分くらい(深さ10cmくらい)入れる。

- その上から水を入れる。

……これだけでカエルが繁殖するためのミニマム池が完成する。

必ず土を入れること。土を入れることでバクテリアが繁殖して、水が腐るのを防げる。

ボウフラ対策として、メダカを2、3匹入れておく。メダカがボウフラを食べてくれる。

田園地帯なら、放っておけばトウキョウダルマガエルやツチガエルなどが勝手に棲みつく。

ヤゴや、得体の知れない水生昆虫も……。

作り方の

実例は⇒こちら

少し本気を出して造る池

必要なのは池が収まるだけの地面(できれば日当たりのいい場所)とポリシートとポリシート押さえとベントナイト。

ポリシートは厚めのものがいいが、入手困難ならノーポリ(農業用ポリシート。「マルチ」ともいう)を何重に重ねることでもOK。

ベントナイトは猫砂として売っている。白くて細かい砂。原料表示に「ベントナイト100%」と書いてあるものならOK。

- 地面に穴を掘る。深さは30cm~40cmくらい。完成寸法より20cmくらい広めに掘る。

- ポリシートを敷く。ポイントは穴の側面。めくれてずり下がるので、「マルチ押さえ」で留めながら調整する。ゆったりめに敷かないと後で突っ張って切れてしまうので注意。だぶつく分にはまったくかまわない。

- シートの上にベントナイトを薄く敷く。その上からさらにシートを重ねて、破れないようにする。

- いちばん上のシート層の上にもベントナイトを薄く撒く。その上から土を重ねる。

- 土を重ねる際、側面は崩れやすいので斜めに土手状に仕上げていく。掌やコテ状のもので押しつけながら、ていねいに「土手」を造る。

- 遮水シートの上に最低でも土を10cmはのせる。あまり薄いと水を入れた後、すぐに土が流れてしまう。

- 成形できたら水を入れておしまい。縁が崩れないように石などで囲って工夫する。

……今回造ったのはこのタイプ。大きさも形も自由にできるのがメリット。

このくらいの池になると、カエル以外にもいろんな生き物がやってきて楽しい。

すぐにやってくるのはマツモムシとアメンボ。運がよければガムシやゲンゴロウも来るかもしれない。

トンボが卵を産みつけるので、知らないうちにヤゴも池の底で蠢いている。

カエルがいない季節にも寂しくないように、メダカを入れるといい。でも、鯉や金魚は絶対にダメ。全部食い尽くしてしまう。

なお、カエルが集まる場所には必然的にヘビもやってくるので、一応覚悟はしておくこと。

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報

books

books

music

music

目次

目次

HOME

HOME

「福島問題」の本質とは何か?

|

『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』(岩波ジュニア新書 240ページ)

『裸のフクシマ』以後、さらに混迷を深めていった福島から、若い世代へ向けての渾身の伝言。

複数の中学校・高校が入試問題(国語長文読解)に採用。大人にこそ読んでほしい!

第1章 あの日何が起きたのか

第2章 日本は放射能汚染国家になった

第3章 壊されたコミュニティ

第4章 原子力の正体

第5章 放射能より怖いもの

第6章 エネルギー問題の嘘と真実

第7章 3・11後の日本を生きる

■今すぐご注文できます

で買う で買う

⇒立ち読み版はこちら

|

|---|

|

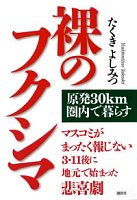

『裸のフクシマ 原発30km圏内で暮らす』(講談社 単行本352ページ)

ニュースでは語られないフクシマの真実を、原発25kmの自宅からの目で収集・発信。驚愕の事実、メディアが語ろうとしない現実的提言が満載。

第1章 「いちエフ」では実際に何が起きていたのか?

第2章 国も住民も認めたくない放射能汚染の現実

第3章 「フクシマ丸裸作戦」が始まった

第4章 「奇跡の村」川内村の人間模様

第5章 裸のフクシマ

かなり長いあとがき 『マリアの父親』と鐸木三郎兵衛

■今すぐご注文できます

で買う で買う

⇒立ち読み版はこちら

|

|---|

一つ前へ |

| 次の日記へ

一つ前へ |

| 次の日記へ