フェイスブックで「納豆がネバネバ糸を引くのが苦手なので、なるべく糸を引かないようにして食べる工夫をしている」云々という話が出たのがきっかけで、またまた『きみのなっとう』を思い出した。

つい先日、ビーボコーヒーZの『ワイルドに愛して』を動画にしてUPしたばかりだが、これもやっておくかな~。

というわけで、毎朝必ず食べている納豆、今日は特別に器に移してからネバネバ動画を撮ってみた。

佐野研二郎事件というか騒動がなかなか終わらない。

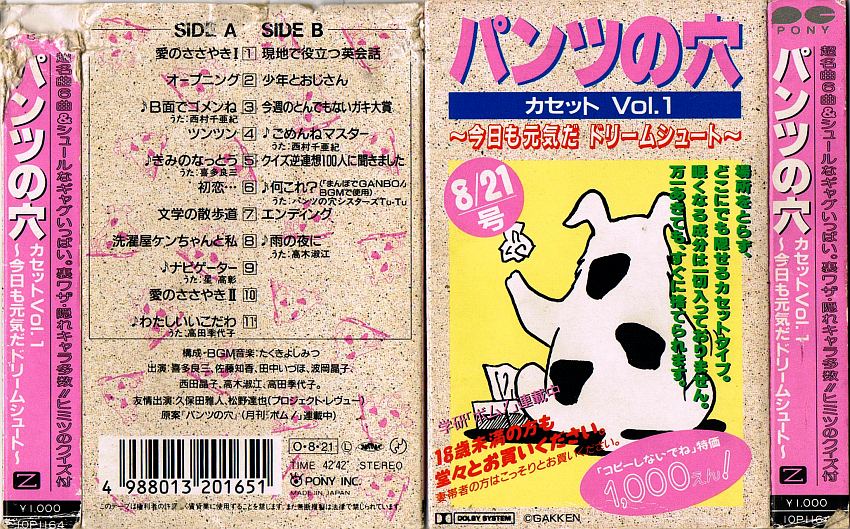

その後もどんどん出てくる。上の画像、アルファベットで「dotBITO」を表している。細い直線 | と黒い丸 ● のみでアルファベットを表すというアイデアで、ひとつのフォントデザインとして完成されているが、実は、左側のdot は

Josh Devine というデザイナーさんのオリジナル作品。右側BITOの部分は佐野研二郎氏がデザインした

「おおたBITO 太田市美術館・図書館施設」のロゴマーク。

佐野研二郎氏が手掛けた「おおたBITO 太田市美術館・図書館」(群馬県太田市)のロゴについて、アメリカのデザイナーが、自身の作品と酷似していると指摘していることがわかった。提訴すべきか弁護士に相談しているという。8月20日、FNNニュースなどが報じた。

指摘しているのはコロラド州に住むジョシュ・ディバイン氏。佐野氏のデザインしたロゴが、ディバイン氏が2011年に発表した「Dot」という文字を表現したロゴに似ているという。

(The Huffington Post 2015/08/21)

この「おおたBITO」というのは2016年10月に開館予定だそうで(まだオープンしていない)、それに先がけて先月ロゴを発表したばかりだった。

なんかもう、ここまでくると、集団リンチみたいな様相も呈してきたが、今回のことは、オリジナルな作品を作ろうと日々あがいている表現者たちはみんな、自分の問題としても受け止めているんじゃないだろうか。

創作活動というのは、偉大な作品、好きな作品に影響を受けて始まるものだと思う。また、作ったものをどうやって売っていけばいいのか、多くの人に見てもらえるのか、気に入ってもらえるのかというのは、プロ作家ならば一生ついてまわる問題だ。

誰にも理解されなくていい、俺は俺がいいと思う作品を作る。俺の作品を評価するのは俺だ……みたいな生き方もあるだろうが、それは自己満足で終わるアマチュアとどこが違うのか……ということにもなる。

60を超えた今も、僕は毎日新たな創作のアイデアを思いつき、それをどう形にしようかとあがいている。

形にするための気力や体力、持続力は若いときに比べれば大きく減退しているが、技術や理解力は、伸びている部分もある。(だから自殺もせずにやっていられる)

ただ、もう無駄なことはあまりしたくない。作業に昔より時間がかかるのはいいとして、意味のないことに時間やエネルギーを注ぎ込みたくない。

例えば、朝起きる寸前に頭の中で音楽が鳴っていることがある。

起きてその音楽を反芻してみると、今まで聴いたことがない音楽だ。しかもすごくヒットしそう。

忘れないように、と、ガラケーに向かって口ずさんで録音するが、後から聴くと、大したことないんじゃないかと思う。

ヒットするかもしれないけれど、俗っぽい。これは俺がやる音楽か? なんて悩んだりする。

悩みつつも、イントロにあの音をあんな風に使って、歌はデジタル編集で自分の音域からわざと外して録音したらどうだろう、とか、アイデアはどんどん出てくる。

でも、例えば↓こんな動画をYouTubeで見つけたりすると、またまた悩んでしまう。

最初はひとりTake6をやっている若者かと思ったが、彼のチャンネルを見ていくと、まさに現代の音楽事情というか、現代において音楽をやっていくことの意義?のようなものを考えさせられてしまい、ぼ~っとしてしまうのだ。

この青年はヴァイオリニストの母親に英才教育を受けたらしい。あらゆる楽器をこなし、音楽ソフトや映像ソフトも使いこなす。もちろん、この動画1本を作るのに相当な時間を費やしたと思うが、僕がこの100分の1のシンプルさで似たような音楽動画を作るのに、彼がこれを作った時間の何百倍もかかるのは間違いない。

どうやるかは大体分かる。

彼が生で歌っている動画を見ると、地声は決して美しくない。でも、デジタルの魔法でテンポを変えずに音域だけ上下させ、そこにエフェクターやイコライザーをかけまくり、多重録音したものを多重撮影と組み合わせ……。

ここまでサクッとやられてしまうと、なんか完璧に仕上げれば仕上げるほど虚しい感じもする。

実際、これを見て、聴いて、僕は感動しないのだ。完璧さにちょっとびっくりはしたけれど……。

Take6を最初に聴いたときは感動したんだけれどね。

僕はこういうことをやりたいわけじゃない。こういうことを誰かがやってくれるための(大元の)メロディを創りたいのだ。

でも、五線紙にオタマジャクシを書いたメロディ譜をいくら作っても、誰も聴いてくれないし、誰にも届かない。だから音楽という形に仕上げないといけない。

それも、本来ならミュージシャンやアレンジャーたちとの共同作業でやるのがいちばん内容が充実するし、新たな価値も付け加えられるのだが、成功しないまま還暦になった現状では、一人でやるしかない。

まあ、どんどん悩むのはいいことなので(悩まなくなったら終わりだもんね)、この悩みを楽しみながら続けよう。

どんよりとしたまま終わる日記が多いので、今日の最後はスッキリ笑って……。

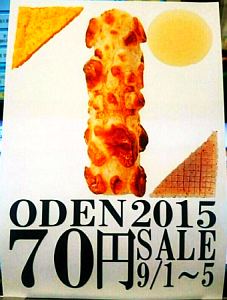

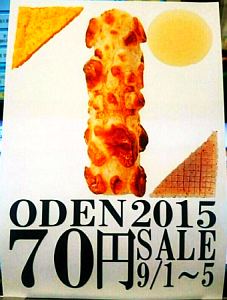

セブンイレブンおでんPOP事件!?

セブンイレブン武蔵小金井本町2丁目店が作った

おでんのPOP(店内広告)が大うけしている。

これだけなら質の高いパロディ、笑い話で終わったはずだが、店長が何をどう考えたのか、五輪組織委に「問題ないでしょうか?」とお伺いを立てたことで、さらにニュースが大きくなった。

それに対する「公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 マーケティング局管理部ブランド管理課ブランド管理チーム」という長い名称の部署からの回答がすごい。

具の配置がエンブレムを容易に想起させるものと思われます。

仮にこれが個人的な利用に止まるのであれば問題ありませんが、店舗に掲示や配置をするということになりますと商業利用にあたってくるので、お控えいただくことになります。

……最初はこれも含めてのパロディ作品かと思ったのだが、どうもこの「回答」は本物らしいと知ってぶったまげた。

日本という国の劣化がここまで来ているとは……やっぱり笑えないねえ。

言うまでもないけれど、これは

「パロディ」という創作ジャンルの作品であって、パロディは人間が生み出した文化の一つ。パロディとオリジナルデザインの区別もつかない人がいるとは……。

これにはまだまだ後日談がある。

大坪さんは、これぐらいでめげなかった。20日午後、おでんPOP広告「第2弾」として、佐野氏らが、デザイン模倣によって取り下げたサントリーのキャンペーン賞品のトートバック風の広告を作り、店内に貼った。だが、この日、本社の要請で取り外すことになった。「(組織委が)こんなに心が狭いと思わなかった。ほっこりするデザインだと思ったのに」と残念がっていた。

(スポーツ報知 2015/08/21)

コンビニチェーン店はただでさえオリジナル商品を置けないとか、勝手に値引きして売ってはいけないとか、1日ごとに売り上げを店内設置しているATMを使って本部に送金しなければいけないので店のオーナーでさえ売り上げを自由に扱えないなどなど、さまざまな制約を受ける中で毎日24時間頑張っている。

バイトが休めば店主や家族が朝までレジに立たなければならないこともしょっちゅうある。

一方で本部から「今月はこれを売る強化月間だ」とか「新商品キャンペーンをやれ」と言われれば従わなければならない。

「おでん始めさせられました」というPOPを掲げたどこかのセブンイレブンの写真がネットでジョークネタとしてよくとりあげられているけれど、それは店主の本音だろう。

そんな中で、セブンイレブン武蔵小金井本町2丁目店店主の大坪さんは、これまでも「バレンタインデーに女性従業員にメイド服を着させて店頭販売を行ったこともある“アイデアマン”」(スポーツ報知記事)とのことだし、彼のツイッターを見ると、武蔵小金井本町2丁目店でしか売っていないオリジナル商品も開発しているようだ。あらゆる制約の中でもこんな風に奮闘努力している全国のコンビニ店主たちにとって、大坪さんのアイデアが全国区で取り上げられたことは快挙であり、日頃の鬱憤を少しだけ晴らしてくれる事件だっただろうに、最後はコンビニチェーン「本部」がダメ出しして終わるとは……。

なんだか現在の日本を見事に象徴している出来事だ。

あれ? 最後は笑い飛ばしてスッキリ終わろうと思ったのに、ますます暗くなってしまった?

助手さん曰く。

「私たちはもう、鹿沼の彫刻屋台みたいに生きるしかないのよ。お上が華美な屋台を禁止したら、じゃあ、彩色しなければ質素でOKだろ、って、白木でものすごい彫刻を施して、もっとアート性の高い屋台を作るとか、そういう生き方をしていくしか……」

でも、セブンイレブンのおでんPOPは、そういう努力を、町内会長の一声がつぶしたみたいな話で、ほんとに暗くなるわ。