2013/07/27-29

天王寺周辺の狛犬(2) 安居神社

堀越神社の後、さらに四天王寺方向に歩いて左手に下りていったところにある安居神社に向かったが、3か所ある入り口全部施錠されてしまっていた↑。午後4時で閉めてしまうらしい。あ~あ。

そこで、29日の午前中にもう一度訪ねてみた。

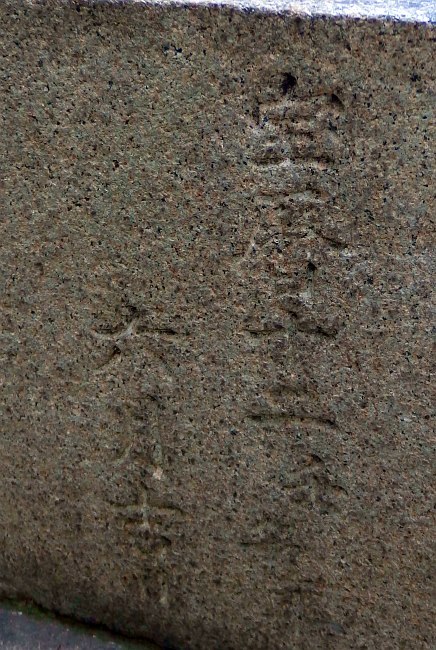

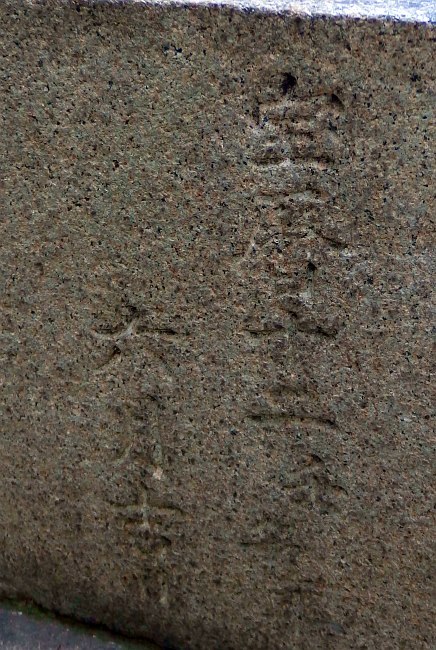

最初に台座に目がいってしまう。宝暦12(1762)年。250年前ですね

ほおお、これはいわゆる浪花狛犬とはちょっと違うタイプ

石が固いようで、ほとんど壊れていない

小寺慶昭氏は、著書『大阪狛犬の謎』の中で、このタイプを「杭全(くまた)型」と名づけている

阿像は身体に割れ目ができてしまっている

杭全神社はJR大和路線平野駅そばにあり、そこにある延享5(1748)年建立の狛犬が胴長短足のこのタイプの元祖だという。1748年は大阪では5番目に古い狛犬ということらしい。

顔も典型的な浪花狛犬型とは少し違っている。というか、浪花狛犬の顔があの団子っ鼻にドングリまなこに固まる前の、まだデザインとして流動性があった時代のものということができるだろうか。概して横長。目もまん丸ではない。

この杭全神社の狛犬は「石工 市町 福島屋重兵衛安好」と刻まれている。市町はこの神社のすぐそばの地名。

地元の石屋による作品ということになる。

安居神社の狛犬も、この「杭全型」に属する、と、小寺氏は分類している。

吽像の顔。人面っぽいところは浪花狛犬の源流といえるが、目の形が木の葉型なのは後に固まってくる浪花狛犬の顔とは違う印象

巻き毛の先に直毛が伸びている鬣。これは越前禿型からの流れでもあろうか

宝暦12年の年号がしっかり読み取れる

阿像。口は裂けている印象ではなく「開いている」という程度

吽像の後頭部から背中はかなり剥離してしまっている

吽像の尾。なかなか凝ったデザイン

出直してきた甲斐があった。

境内には明治39年のキツネがある稲荷社がある。また、西側参道入り口の鳥居(大正元年)は、なかなかアートしている鳥居で面白い。

境内にある稲荷社のキツネ。明治39年

大正元年建立の鳥居

歩道橋の上から見た阿倍野ハルカス。さて、次へ……

次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ

『神の鑿』『狛犬ガイドブック』『日本狛犬図鑑』など、狛犬の本は狛犬ネット売店で⇒こちらです

『狛犬かがみ』はAmazonで購入できます

Tシャツからスマホケースまでいろいろな狛犬グッズは⇒こちら

のぼみ~日記の写真は主にオリンパスXZ-10で、他にフジフィルムXF1、X-S1 でも撮っています

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報

一つ前へ |

一つ前へ |

目次

目次

HOME

HOME

| 次の日記へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ