2023/03/01

佐藤さんちのコメのこと

明け方、またいろいろ変な夢を見ていた。

どんどんわけの分からない夢が増えている。一つおぼろげに覚えているのは、ある村にトドがやってくるという……。

部屋にいると、外から「トドが来た」という声がして、縁側越しに外を見るとまっすぐこっちに向かってトドのようなものが近づいてくる。

それはそのまま家の中まで入ってきたが、トドではなく、トドのぬいぐるみを着た人間と、その付き添いのような男の二人だった。

別の村に違う集団がいて、そこからあたしを連れに来たという。

トドのぬいぐるみがあたしを持ち上げようとする。あたしはここぞとばかりに念力?を使って宙に浮く(フワッと宙に浮いてゆっくり移動するような夢はよく見る)

それをみた二人は「さすがですね」みたいなことを言って、そのまま引き上げていこうとする。

そこに、国中を旅してきた村人のグループが戻ってくる。

かれらはあたしと同じで、今の世の中がおかしいことを訴え、新天地を探すために国中を放浪していたのだが、力尽き、何人もの仲間を途中で失って戻ってきた。

その中の一人は「もう連中の手に落ちて生きていくしかない」と訴え、それに賛同する者が彼の周りに集まる。

しかし、それに同意せず、諦めない何人かは、トドのぬいぐるみを着た者とその付き添いの二人と一緒に他の村に行くことを決める……。

あたしもそれに同行しようとして……

……なんか、そんなわけの分からない夢だった。

で、その夢が覚めかけて、起きる寸前は、かなり脳が眠りから醒めていて、夢というよりは昔のあることを思い出していた。

それは、川内村時代、隣り(奥)の佐藤仲五さんが言っていた稲の品種のこと。

佐藤さんはわずかな田圃に稲を育てていたが、歳で身体が動かなくなってやめた。その田圃は雑木林に囲まれていてあまり陽当たりがよくない。

やっていたときの品種は何かと訊ねると、聞いたことのない銘柄を答えた。川内村の土地に合っている昔からある品種だけれど、周囲の田圃ではみんなコシヒカリやヒトメボレに変えてしまい、今では作る人がいないという。

種が絶えるのはまずいので、今でも種籾は保存してると言っていた。「それは貴重ですね」と答えた記憶がある。

その

佐藤さんも亡くなってしまい、残された妻の清子さんももう生きてはいないだろう。

佐藤家の種籾はもう消えてしまったに違いない。

小瓶に入れてでも分けてもらえばよかったと後悔している。

商売にならなくても、種籾保存用に毎年畳1畳分くらいだけ栽培するとか、そういうプロ農家があればいいのだが、門外漢が何を生意気なことを……と言われるのがオチだと思って、あまりこの話はしたことはなかった。

でも、今になって、あの「佐藤さんの種籾」がどれだけ貴重なものだったのかと思い出した次第。

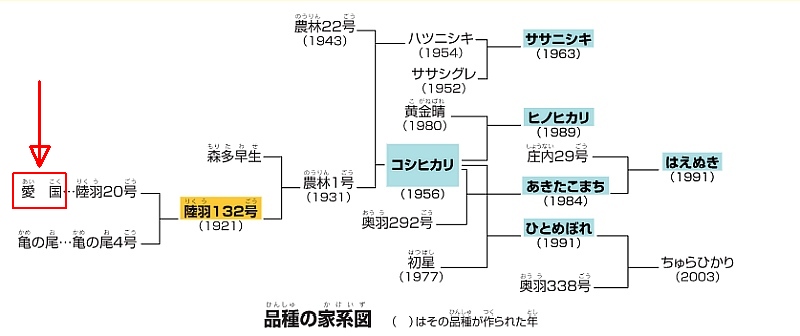

……ということをフェイスブックに書いたら、その銘柄はなんだろうということになり、「違うと思いますが、大正から昭和初期にかけての三大品種は「神力(しんりき)」「亀ノ尾(かめのお)」「愛国(あいこく)」だとか…」とコメントを寄せてくださったかたがいて、ああ、そういえば「あいこく」と言っていたような……と思い当たった。

それを見る前は、「あ」で始まるような記憶がかすかにあった。アズマなんとかとかアイヅなんとかとかを思い浮かべていたのだが、そんなに長い名前ではなかったと思ったところで止まっていたのだった。

で、「愛国」という品種のコメはどういうものかを調べたら、

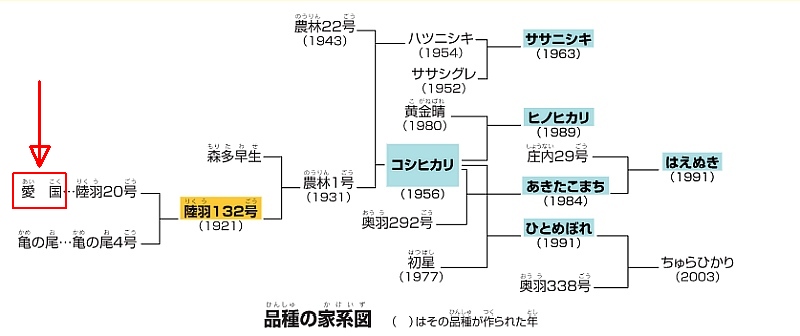

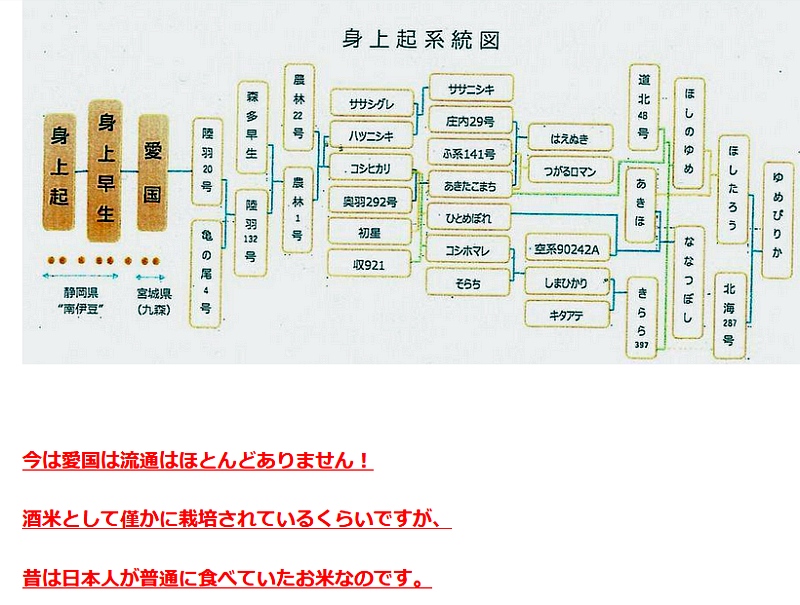

愛国(あいこく)は、日本産の米の品種である。細かくは早生愛国、中生愛国、晩生愛国など多数の品種がある。明治から昭和初期まで日本の米の三大品種の一つであったが、21世紀現在では酒造のために少量が生産されるのみとなっている。

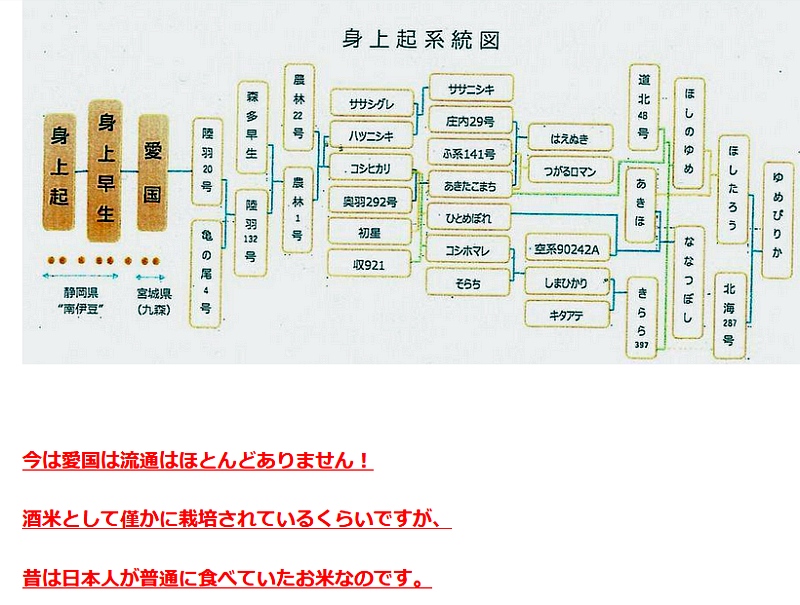

愛国から派生した米品種は多く、その子孫には、銀坊主、陸羽132号、農林1号、農林8号、コシヒカリ、ササニシキ、ひとめぼれなど歴代の人気種が含まれる。この品種の優れた特性を受け継いだ品種は愛国系群として分類され、イネ白菜枯病菌への耐病性に優れ多くの水稲に継承されている。(Wikiより)

……だそうだ。

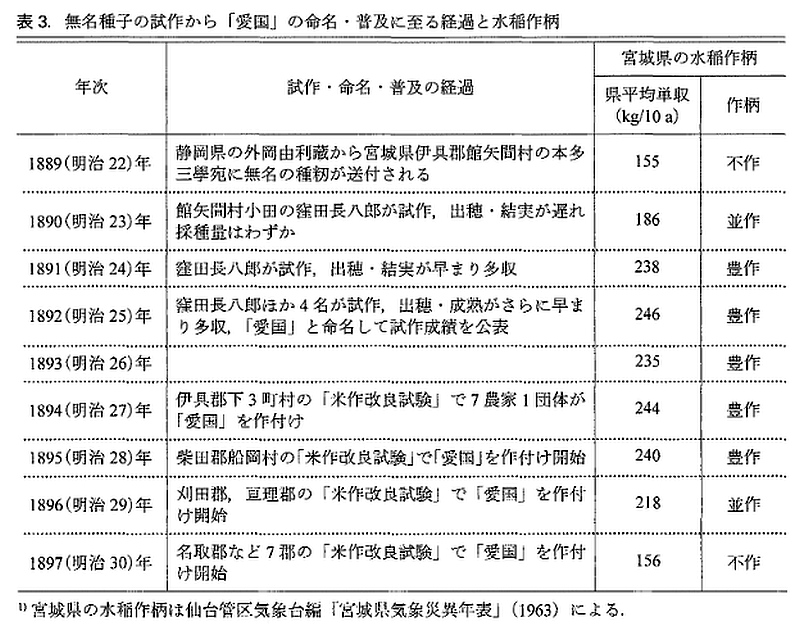

さらにその愛国はどうやって生まれたのかというと、

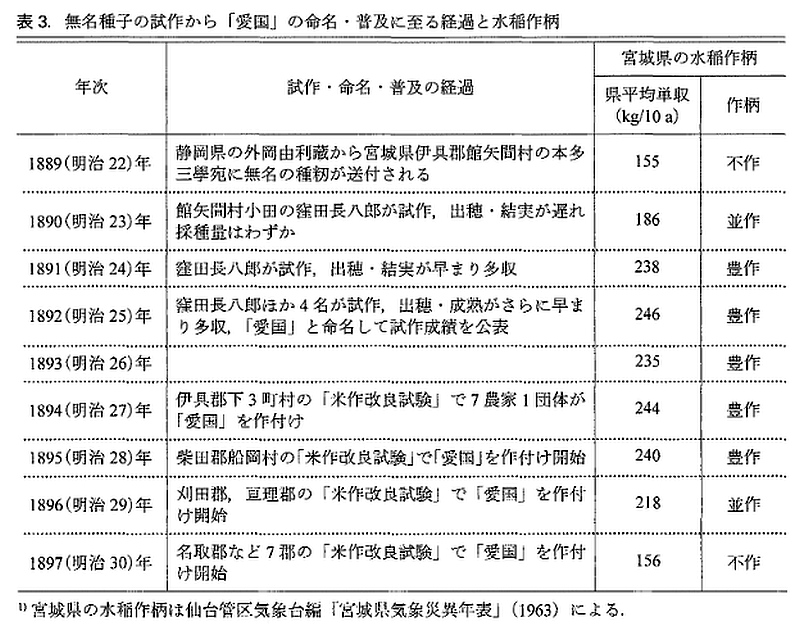

愛国の来歴は、静岡県青市村(現・南伊豆町)の農家高橋安兵衛が明治15年(1882)に「身上起(しんしょうおこし)」から選出した「身上早生(しんしょうわせ)」とされる(身上起は品質・食味はよくないが多収穫のため栽培農家の暮らしがよくなるという意味で命名された品種)。

この身上早生の種子が明治22年(1889年)に静岡県朝日村(現・下田市)の蚕種家外岡由利蔵から宮城県館矢間村(現・丸森町)の同業者本多三学に渡り、篤農家窪田長八郎らが試作し、明治25年(1892)に、農家の坪刈りに立ち会った郡書記森善太郎らが「愛国」と命名したと伝わる。(Wikiより)

……とのことで、さらに調べると

「水稲「愛国」の起源をめぐる真相 佐々木武彦」という文書も見つかった。

宮城県で広まった「愛国」が南下して川内村に伝わってきたと考えることに無理はない。

「大正時代には他の品種に置き換えられて自家消費用に回り、後継品種の農林12号や農林18号の作付け拡大により昭和に入ると急激に減少した」というから、川内村で育てられていた愛国がどんどん消えていき、ついには佐藤さんちの田圃にしか残っていなかったのも不思議ではない。

今でもこの

愛国を育てているプロ農家が伊豆にあるという。

通販で買えるようだが、昨年のは完売だそう。

ヒマラヤ岩塩

幸い、コメはまだスーパーで栃木県産コシヒカリが10kg2000円台で買える。今年の秋にはどうなるか分からないが。

コメと同様に絶対に必要なものである塩は、天然岩塩を使っている。

100gのミル容器入りは300円くらいするが、Amazonでは同じものが2kgで1400円なので、こちらを買って詰め替えるのがよい。

⇒こちらから

⇒こちらから

(まえがき より)

(p.101 より)

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ