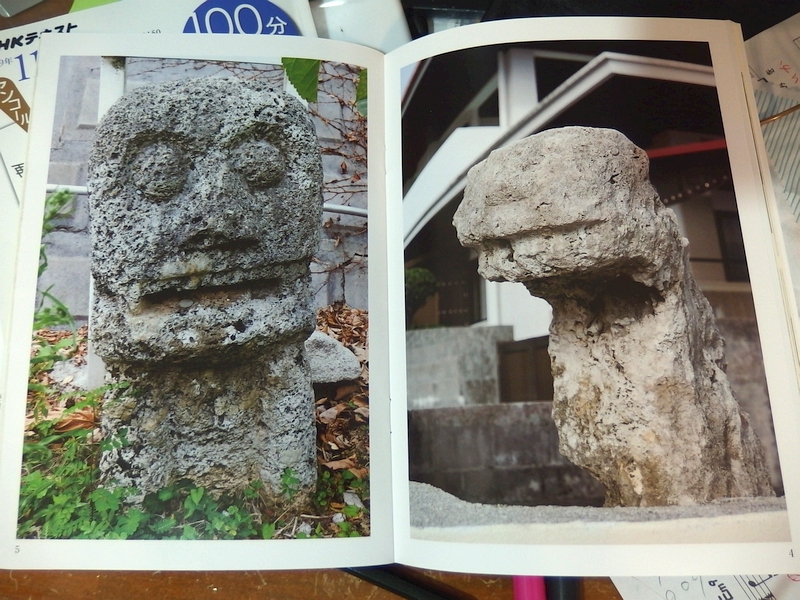

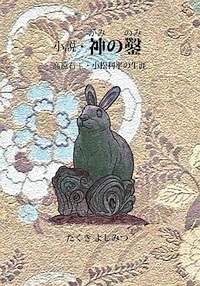

14日に明治大学の特別講座で沖縄石獅子の話が無料で聴けるというので、参加申し込みをした。首都圏の狛犬仲間たちも集まり、その後は狛犬忘年会の様相になるのは必至なので、いろいろあって大変な中だけど、思いきってホテルを取って出かけることに。

予習用に、「民藝」の沖縄石獅子特集号を取り寄せた。

熊本の肥後狛犬や日本中に散らばるいわゆる「はじめ狛犬」とも通じるものがある。

はじめ狛犬で最も古い年号が刻まれているのは山梨の三珠熊野神社の応永12(1405)年だが、沖縄の村落獅子の発祥はせいぜい1600年代後半、広まるのはさらに後らしいので、沖縄から内地に渡ったとは考えにくい。

では、逆に内地のはじめ狛犬が沖縄に伝わったのかというと、それもなさそうな気がする。

当時の沖縄(琉球)は、日本(本州)よりも中国や薩摩との結びつきが強いはずで、中国獅子の影響は普通に考えられる。しかし、薩摩から伝わったとは考えづらい。

東南アジア系の要素も多分にありそうだが、素朴すぎて、断定はできない。

ぐっと頭を柔らかくして想像すると、別々に発生したものがたまたま似たような形態になったということだろうか? それはありえると思う。

何か人知を超えたような霊獣、神の使い、神の化身が村を守ってくれる、自分たちに降りかかる災厄を避けてくれるという素朴な信仰心から生まれたもので、獅子とか「こまいぬ」という名前だけ、一部の情報を頼りに想像を働かせながら彫ったものが同じようなテイストになる……という可能性。

そう考えると、角の有無、走り毛の有無、尾の形などが特に重要な観察ポイントになる気がする。

古いはじめ狛犬でも走り毛が認められるものがあるが、それは石工がそういうものを他で見て知っていたか、情報として「こまいぬにはこういう小さな羽みたいなもんがついていて……云々」という情報が入ってきていた証拠だからだ。

越前狛犬の伝播以前か以後か、ということも重要な見極めポイントだろう。越前狛犬の特徴の一部が認められるかどうか……あれば、石工さんが越前狛犬をすでに見ているか、見ていない(直接見ることができない地域にいる場合など)までも、情報として伝え聞いている可能性が高いからだ。

越前狛犬誕生以前のはじめ狛犬(三珠熊野神社の1405年は民間の狛犬史としては飛び抜けて古い!)の存在は、本当に謎だらけだ。

冬の散歩道

「冬の散歩道」という邦題がつけられたサイモン&ガーファンクルの曲があったなあ。毎日どんどん寒くなってきて、今は耳が隠れる防寒帽を被っている。4時過ぎるとどんどん暗くなるので、ライチェルを迎えに行くのは3時半を目途にしているのだが、ちょっと外で用事ができたりすると急いで帰ってきても5時近くなるから、まっ暗になるのと競争しながら駆け足でわ~っと一周したり……。

↑空の色を重視すると前景はほとんど真っ黒になってしまい、↓夕陽に照らされた地面の光を出そうとすると空のグラデーションは飛んでしまう。これが人間の目とカメラの違い。画像ソフトで細かく調整すれば多分両方ある程度再現できるんだろうけど、大変だからやらない。

これは切り取り方の問題。月を大きくするのは簡単だが↑、むしろ周囲の景色を入れ込みつつ、どれだけ月だとパッと分かるか……というバランスを考えた構図にすることのほうが大切↓

これは色をどれだけ見せるかの違い。↑色を強調するよりも、↓墨絵のように抑えめに表現したほうがこの写真は生きるかもしれない。実際、印象としては↓こっちだったと思う。

月

居間の高窓から見える月。冬は空気が澄んでいてくっきり見えるのだが、二重ガラスで、写真に撮るとこうなってしまうのが残念。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ