小説版『神の鑿』の利平編。250枚を超えていよいよ利平が福貴作に定住し、活躍を始めたところなのだが、いろいろなことを確認するために、棚倉・浅川エリアを再調査することにした。

朝9時過ぎに出発。行きは高速を使わず、矢板~大田原~戸中峠……という一般道ルートで棚倉をめざした。

小説でも、利平は戸中峠を越えて棚倉に入るということにしたので、その道の感じも掴みたかった。

ところが、大田原あたりからプジョーにEPSエラー警告が出て不安になる。走りは変わらないのでそのまま走り続けたが……。

11時半頃、八槻都々古別神社に到着。

3.11後、サラッと通り過ぎたことはあり、そのときは先を急いでいたので、狛犬が無事に台座にのっていることだけを確認しただけだった。

今回じっくり見ると、阿像の特徴的な立ち耳が片方完全にもげてしまっている。それらしき石の破片が落ちていた。もしこれが耳だとすれば、すぐに確保して散逸を防ぐ必要があるのだが……。もしかして3.11後、8年以上このままここに耳が落ちているのだろうか? それとも最近もげてしまったのだろうか。

この耳がとても個性的なので、なくなったままにするのは本当に残念。

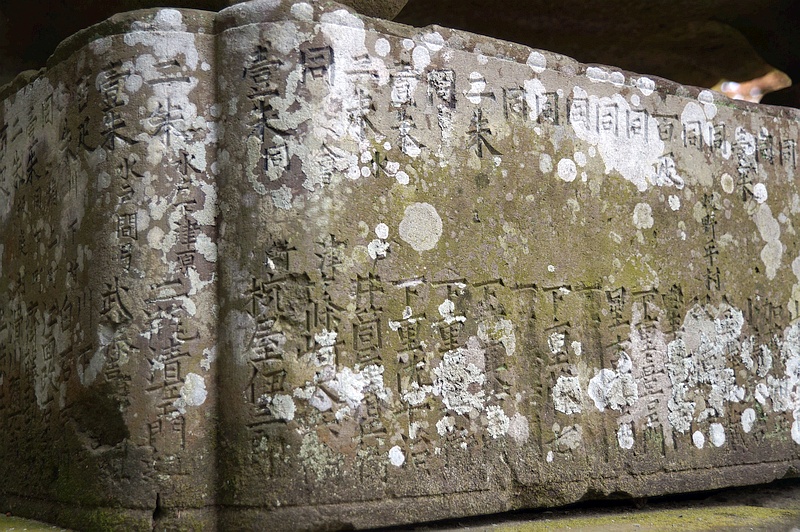

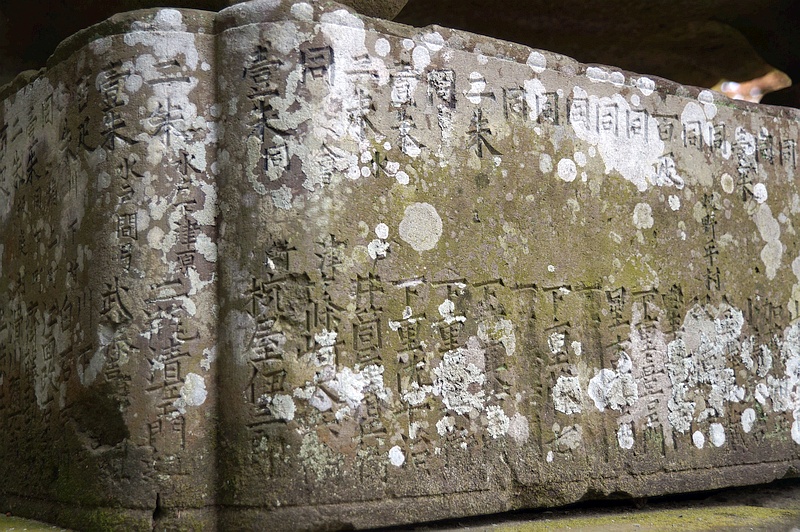

今回は台座に刻まれた奉納者の名前をすべて写真に収めるのも目的の一つだった。

福島だけでなく、那須、水戸あたりまで広がっている奉納者。実に広範囲に氏子がいる神社だということが分かる。

小説では、現在こんな感じで記述している。

街道沿いの林に囲まれ、立派な社殿を持つ神社である。土地の人は近津大明神、近津の一宮様などと呼んでいるそうだ。

「奥州一の宮」を名乗っているが、ここから一里半ほど北にある「馬場明神」と呼ばれる神社もやはり奥州一の宮と称している。

奥州一の宮と名乗るだけあり、氏子はここ八槻村村内だけでなく、近隣の堤村、流村、下山本村、中山本村、北山本村といった棚倉藩領、泉崎村などの白河藩領、町屋村など御領、さらには那須の伊王野村や常陸の東河内村にまで広がっている。

そうした事情を、利平は宮司から少しずつ教えてもらった。

(書きかけの小説版『神の鑿』の利平編 より)

今回じっくり見ると、水戸や須賀川の文字も確認できた。小説の記述も少し書き加えておこう。

阿像の左耳がそぎ落ちてしまっている。あの耳が特徴的なのに!

台座の石が相当ずれているが、これを組み直すのはかなり大変そうだ。左耳はまだ辛うじて残っている。

吽像はほぼ無事。それにしても、いい顔だなあ。

鬣や体毛というよりはアートとして意識した紋様として彫り込んだのだろう。

阿像と吽像で尾の巻き毛を逆巻きにしている。

横長の母獅子の顔とそれを見上げてじゃれつく子獅子。明らかに和平の石都都古和気神社の親子獅子に影響を与えている。利平の詩情豊かな感性、優しくやわらかな表現力は、寅吉よりも和平に強く受け継がれたと感じる。

例えば、足の爪はしっかりこのように刻まれているが……

子獅子がじゃれついている右前脚は爪を丸めて子獅子にかからないようにしている。だから、子獅子は安心して前脚を母獅子の前脚の上にのせている。こういう細かなところに、利平の優しさが表れている。この温かさが、和平が失った3人の子への鎮魂として彫った3頭の子獅子の姿に受け継がれている。

お母さん、かっこいい。

奥須賀川↑ ↓会津や水戸の地名もある。下津原は今の大子町に残っている地名。栃木県の那須あたりの地名もあり、この神社の氏子がいかに広範囲に散らばっていたかが分かる。

阿吽でこれほど顔が違う、しかも両方とも個性的でいい顔の狛犬は見たことがない。利平は天才だ。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ