お隣のSさんの車に同乗させてもらい、移動。といっても、歩いても数分の場所

テキパキと設営。毎年のことらしく、みんな手慣れている

タモや捕虫網も用意されていたみたい。僕は見ているだけ

参加者は子ども8人、大人31人だそうで、大人のほうが4倍くらい多い。子ども8人のうち4人以上がうちの住宅地からだったから、うちの宅地内はこのへんにしてはとても子ども率が高いのだなと改めて知った。昔からの農家が多い地区には子供がいないのだな

生きもの捕獲も大人の部隊が中心。撮影しているのは今日の講師役の校長先生

「はえ~な~。捕まんねえわ」とぼやきながら魚を追うじっちゃま。ハヤっていうくらいだから、速いんだね

こんな感じの場所でやってます

蝶やトンボは家の周りにいるやつと同じかな

そろそろ集まり始めた

これはヘビトンボの幼虫らしい

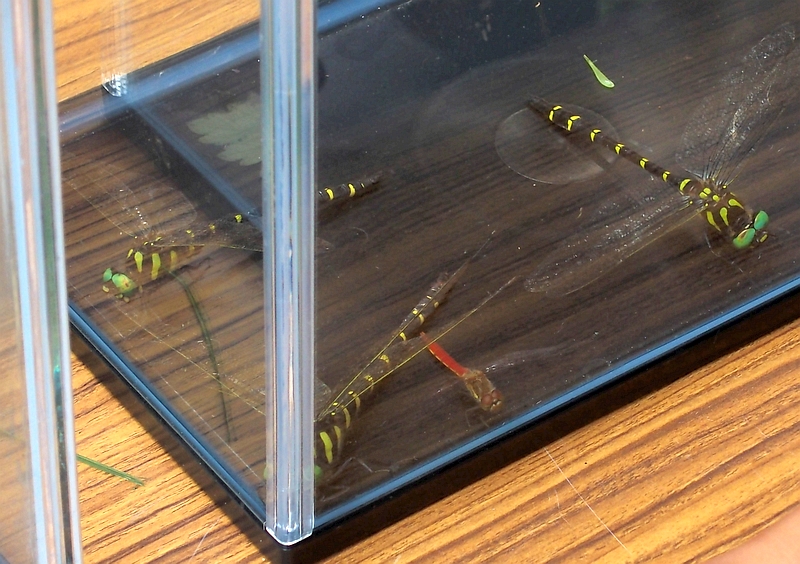

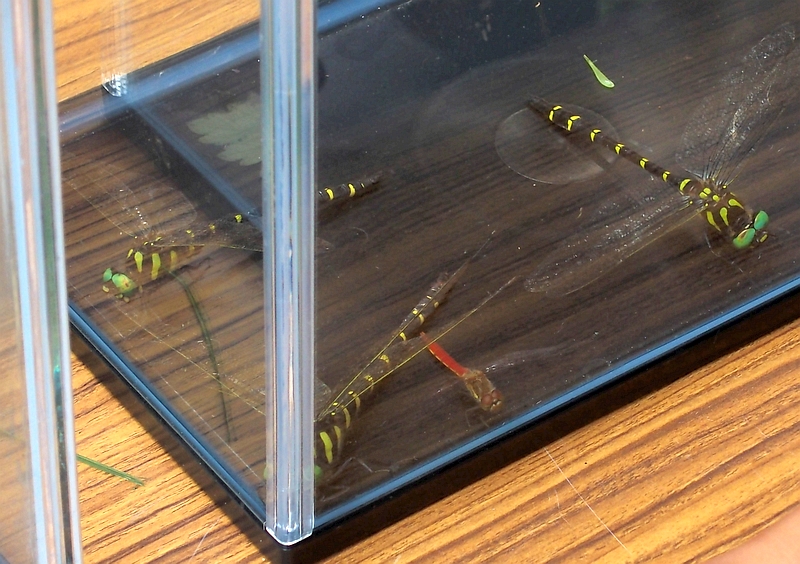

オニヤンマは3匹も捕まっていた。まっすぐ飛ぶので、案外捕まりやすいのね

大きなヤゴはオニヤンマのヤゴ。ぴゅ~っと泳ぐ小さな魚はアブラハヤみたい

これは動画から切り取ったので不鮮明だが、ミルンヤンマのヤゴではないかとFBで教えてもらった

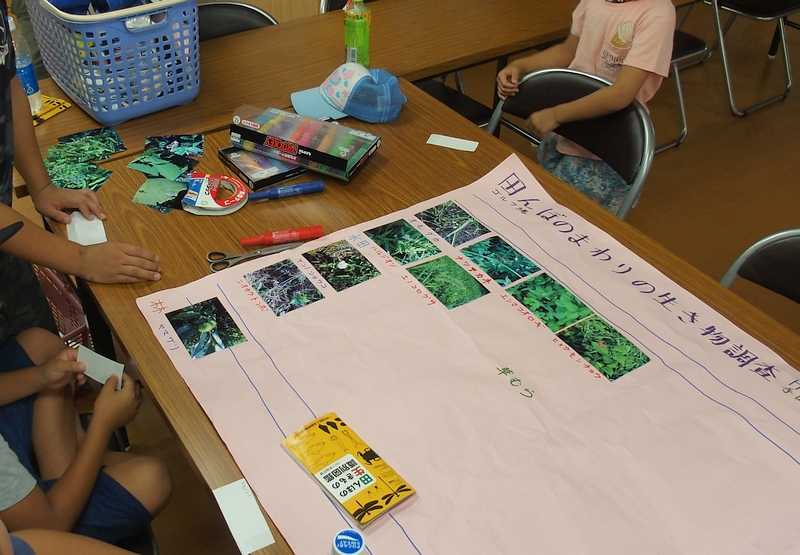

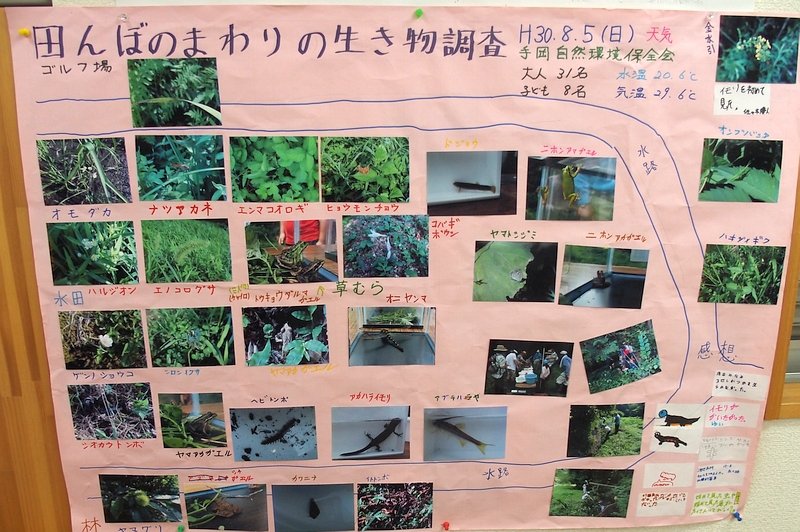

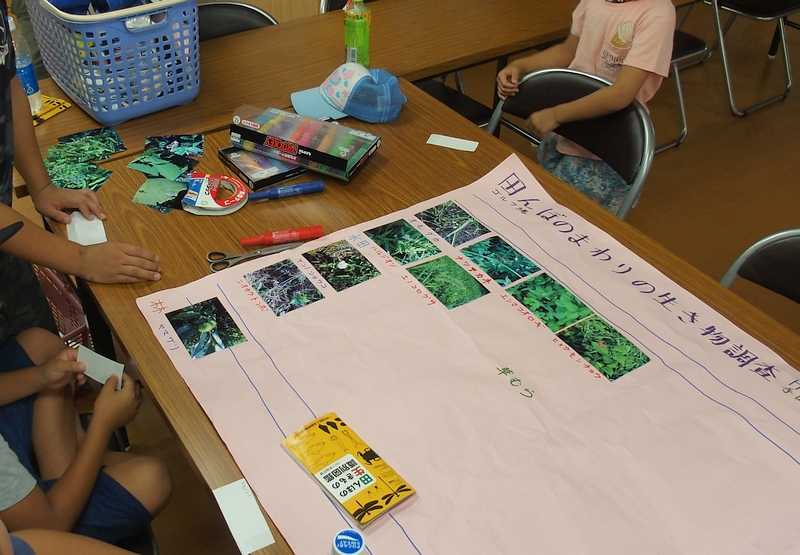

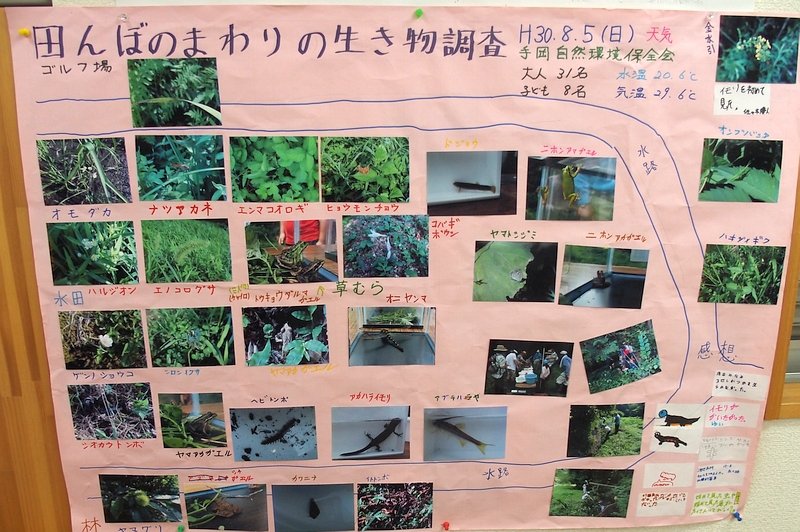

捕まえたのを全部リリースして、ササッと集会所に戻って、子供たちと校長先生は今日のまとめパネル作りに着手。校長先生は自分のパソコンとプリンターを持参してきている

↑これは去年作ったやつ 参加は子ども6人、大人26人だったらしい

↓これが今年バージョン。参加者が少し増えている

大人たちは外でバーベキュー

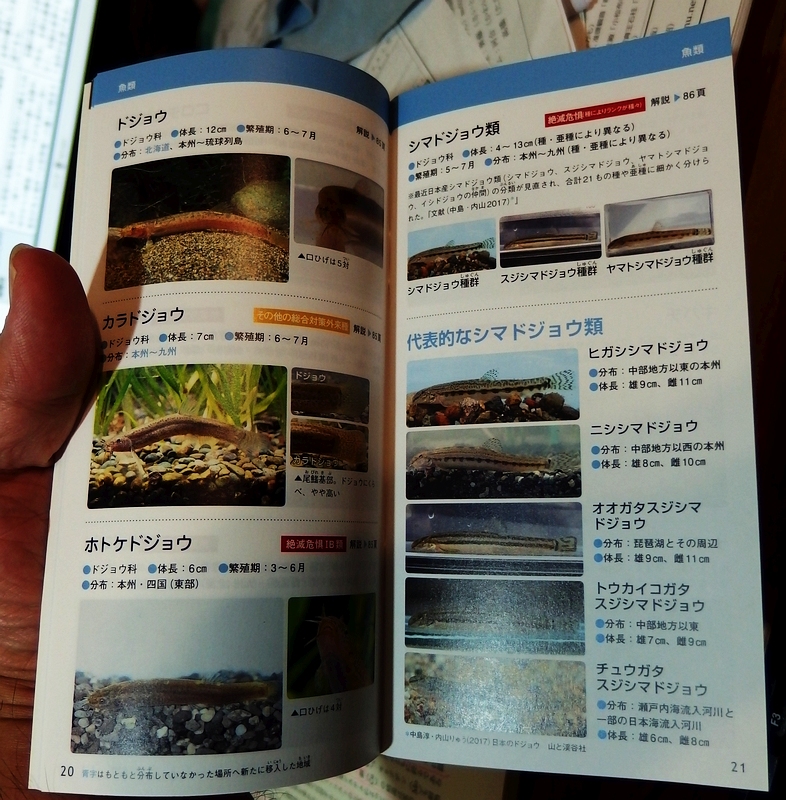

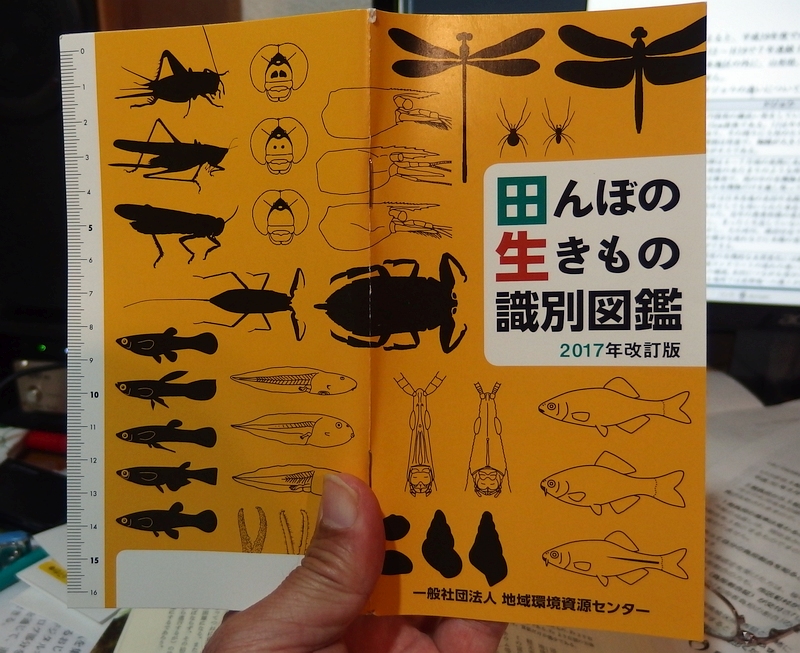

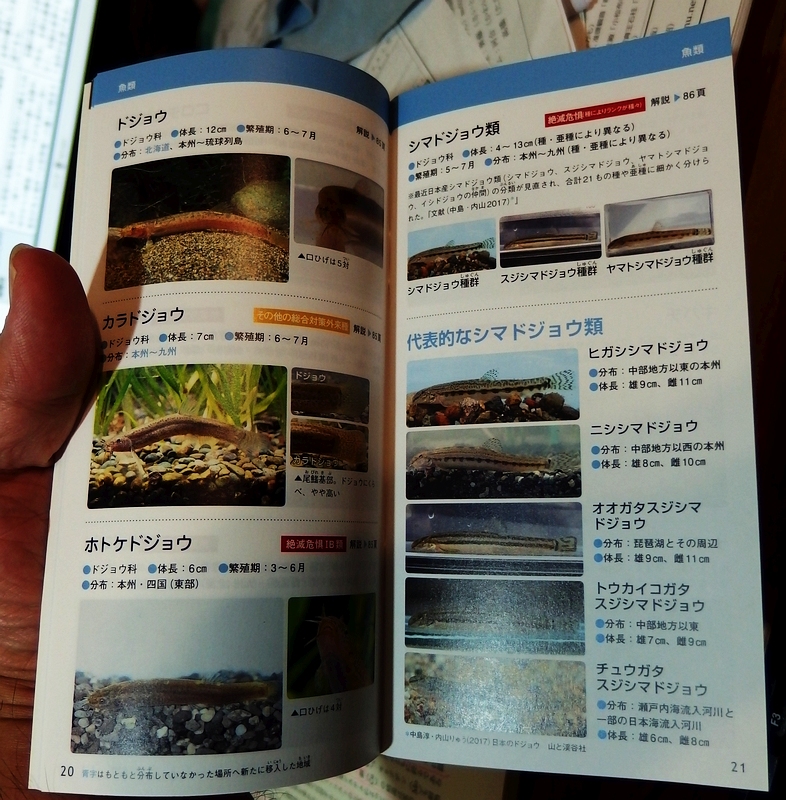

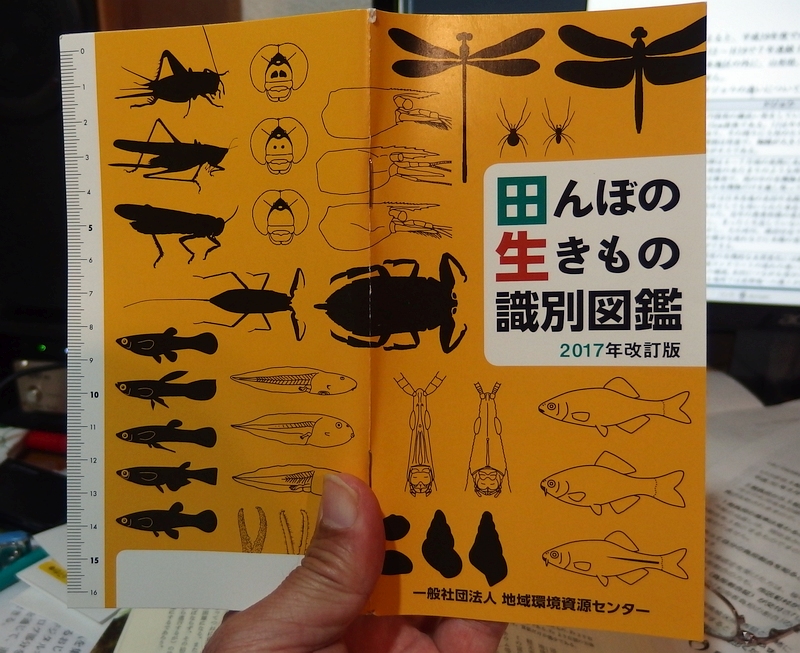

配布されたテキスト。これも税金で作られているらしい。よくできている

というわけで、まとめ動画↑

平成26(2014)年から

農水省の「多面的機能支払交付金」というのができて、この「生きもの調査」もそれに合わせて始まったようだ。

今年で5年目。毎年同じことをやっているからか、みんな手慣れている感じだった。

大人たちはバーベキューでの懇親が主目的みたいな感じも……?

フェイスブックに動画を上げたら、日頃からこうした活動をしているかたや生物に興味を持っているかたが何人もいて、かなり熱い?コメントがたちまちついた。

動画の中に映っているドジョウのような魚は「ホトケドジョウ」ではないか、とか……。

知らなかったが、ホトケドジョウは国のレッドデータで絶滅危惧種指定なのね。ドジョウの中でも特別な?存在らしい。

僕としては、希少種を見つけることというよりも、アズマヒキガエルなどが地域絶滅してしまう環境の変化や、生息環境の消滅をどうやったら緩められるのか、あるいはこれから復活させられるのかという問題にいちばん関心がある。

一方で、小さな生物への子どもの興味の持ち方は、大人のそれとはだいぶ違う。

ガチャガチャの玩具感覚でカブトムシやクワガタムシを集める子は多いけど、生命とか自然環境といった視点で見るわけではない。

生きものに詳しい大人にどんな子ども時代だったのかと訊くと、やはり小さいときから生きものが好きで、自然と名前を覚えていったというから、そういう子どもも中にはいるのだろう。

で、子供のときからまったく命に関して淡泊というか冷徹な子というのがたまにいて、そういうタイプの子は一種目が座っているというか、冷ややかというか、ドキッとさせられることがある。

そういうことも、この歳になってから気がつくようになった。

自分の子ども時代を思い返すと、特に甲虫類が好きだったとか、鳥や植物に興味があったとかいうことはまったくない。カブトムシやクワガタムシを採って戦わせる遊びをしている子供たちには違和感を感じていたが、それでも一緒になって遊んでいた。

カエルに興味を持ったのは川内村で暮らし始めてからだから、40代になってから。それまではほとんど興味がなかった。

東日本に棲息するカエルはせいぜい10種類くらいだから、覚えるのも簡単だし、じっくり見ているうちに生態にも興味を持つようになった。でも、草花や野鳥となると、全然分からない。

それを教えてもらいながら、毎日ここで暮らしている幸運を改めて噛みしめるのだった。

なんだか、僕にとっては、今日は生きもの調査というよりも、地域社会との関わりとか、もっぱら人間のことをを考える日になった気がする。