狛犬と仲よしの白ネコが振り返った。あまり人を怖がらないようだ

阿像。台座にはまだはっきりと読み取れる程度に「天明五年」とある

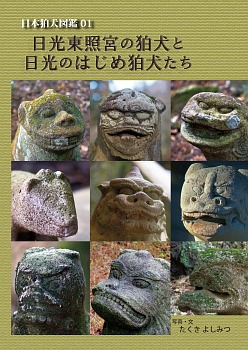

離れたところから見ると頭が欠けているようにも見えたが、そうではなかった。頭が平べったく小さいだけだった

吽像。これも遠くから見たシルエットだと頭が欠けているように見えたが、そうではなかった

台座の石が硬い素材なのか、それともこの場所が風雨があたりにくいからか、天明五年の銘がまだはっきり読み取れる

鬣は流れているとまではいかず、江戸獅子タイプが固まる前くらいの形といえそう。1700年代だからそれが自然か

よく見ると、阿像↑と吽像↓で鬣の彫り方を変えている。吽像は完全な巻き毛。獅子狛犬の違いを意識して掘ったと思われる。石工はそれなりに知識と技術を持っていた名人だろう

下の歯は摩耗してほとんど消えているが、もともとは刻まれていたと思う。上の歯はまだ残っている。狛犬は歯が命だからねえ。大切にしたいね

奉納者の名前もまだ読み取れる程度に残っている。でも、おそらくこの人たちの子孫が見ても分からないだろう。軽く200年以上前の先祖のことなど、記録に残っていないだろうなあ

尾はこの形。素晴らしい。石工のレベルの高さが分かる。地元の石工だとしたら大したものだ。もしかすると江戸に発注したのかもしれない

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ