最近、Sonyのα7sという高級一眼レフの話題を続けて目にした。

Sonyのαシリーズは、α7s、α7、α7Rという3種類があって、フルサイズCMOSセンサーだが、画素数が約1200万、2400万、4200万と増えていく。

当然、買うなら画素数の少ない7sとなるが、旧タイプで約20万円、新しいα7sIIは約40万円もするので、とても買えない。これはボディだけの値段で、当然、その性能に見合ったフルサイズ対応のレンズを買うのはさらに金がかかる。

劇場用映画を撮るとか、そういう用途じゃないと、ちょっと気軽に手を出せない。

貧乏でもいい写真を撮りたい……という

ガバサク流としては、背景をぼかしたかっこいい写真を撮るには撮像素子が大きくないとダメだけど、フルサイズはお金がかかるのでAPS-Cサイズで我慢しましょうと提案している。

APS-Cサイズなら道具(カメラ本体・レンズ)もぐっと安く揃えられるし、それなりにいい写真も撮れる。でも、画素数を欲張るとやっぱり画質がインチキ臭くなるので、極力画素数を抑えているモデルを……と。

で、目下、妥協の産物として使っているのがSonyのNEX-5RにSonyの50mm/F1.8単焦点レンズの組み合わせ。

しかし、画質や使い勝手にはまったく満足はしていない。

APS-Cサイズに1600万画素のCMOSは、当然、1/2.3型や1/1.8型、2/3型といったコンパクト機用のCMOSに比べれば光の情報量に余裕があるが、これを1200万画素に抑えてくれていたらなあと思うことはたびたびある。

画素数を欲張ると、色の階調、明暗差情報などが薄くなり、それを演算処理(映像エンジンってやつ)でごまかすから、どうしても変な色味になったりする。

高画素センサーで記録した画像では光の情報が「薄い」ことは、画像ソフトで加工するときにはっきり分かる。

画素数の少ない(画素ピッチの大きい)センサーで撮った画像は色味の調整などが自然にできて作業がとても楽。一発補正で見違えるようにきれいな画像になることが多い。

ところが、画素数を欲張っているセンサーだと、色味の調整などがとてもやりづらい。調整しても不自然さがなかなかとれないのだ。大元で受け取っている(1画素あたりが受け取る)光の情報量が少ないために、後からいじってもきれいに変化してくれないのだ。

NEX-5Rではそれをときどき痛感させられる。

600万画素時代のペンタックスK-100Dなどは、その点、とても「使いやすい画質」だった。ペンタックス特有の、明るく、暖色系が強調されたような画像になるのだが、1画素あたりの情報量が多いからだろう、画像ソフトでいじったときの変化が自然で、好みの色味や明るさに調整しやすかった。

しかし、K-100Dはさすがに設計が古くて、容量のでかいSDカードを使って一時期に大量に撮影すると記録が不安定になるなどの弱点があった。

16GBのカードなんか入れると、撮影可能枚数が999(3桁でおしまい)のままずっと変わらない。

単三電池仕様なのはいいのだが、アルカリ電池だとすぐになくなるし、エネループだとそこそこ持つのだが、エネループは電圧が低いので、やはりたまに動作が不安定になる印象があった。

きれいな写真が撮れるという意味ではとてもよいカメラなのだが、一度、外で数千枚を一気に録った後、メモリが飛んでしまったことがあって、それ以来、使わなくなった。ようするに時代に合わなくなってきたのだ。

今でもNEX-5Rなんかに比べれば、きれいな写真が撮れるのだが……。

2007年1月にK-100Dで撮った写真。シグマの全域F2.8 18-50mm、1/50秒、F2.8、ISO 200、50 mm(望遠端=75 mm相当)で撮影。これだけ暗くても……

IrfanViewの一発補正で瞬時にこうなってくれる

さらに色味を調整。1画素あたりの光の情報量が多いので、色味調整でもレベルを大きく変化させても自然な変化を見せてくれるため、仕上がりを調整しやすい。NEX-5Rの1600万画素だともっと不自然な結果になる。

で、NEX-5Rのもう一つの弱点はファインダーがないこと。晴天時などは液晶モニターだけだと見づらい。しっかりファインダーを覗いてマニュアルでピント合わせしたいと思ってもできない。

ペンタックスの一眼は逆に液晶モニターが角度可変じゃないのが使いづらいのだが、ファインダーを覗いて撮る分にはいい。

そこで改めてペンタックスの商品リストを見てみると、CMOSセンサーがSonyからの供給に頼るしかないペンタックスは、Sonyの高画素化路線に合わせてどんどん高画素化を進めてしまうしかなく、今では買いたいと思えるモデルはない。しかも、APS-Cサイズのカメラにはもう気合いを入れようとしていないみたいだ。

で、製造終了モデルを遡って見ていくと、K-rというモデルがいちばんバランスがよさそうだ。APS-Cサイズで1200万画素の最後のモデル。

ペンタックスのKマウントレンズって、うちに何があったかしら……とペンタックス用のカメラバッグの中を確認したら、シグマの30mm/F1.4、シグマの全域F2.8/18-50mm、タムロンのズボラズーム18-250mm/F3.5-6.3、タムロンのマクロ90mm/F2.8の4本があった。これらのレンズを活用しないのはもったいないということで、K-rをヤフオクで購入してみた。

K-rのボディはK-100Dとあんまり変わらない大きさ。違いはダイヤルの位置が逆になっているくらいか

届いてすぐ、F1.4/30mmで目の前にいるのぼるくんを試し録りしてみた。1/100秒、F2.8

1/125秒、F2.8

1/100秒、F2.8

1/200秒、F1.4

F6.3、1/800秒、ISO200

1/80秒、F2.2、ISO200 相当暗い部屋の中で

1/60秒、F1.8、ISO400。やっぱり30mm/F1.4レンズは使いやすい

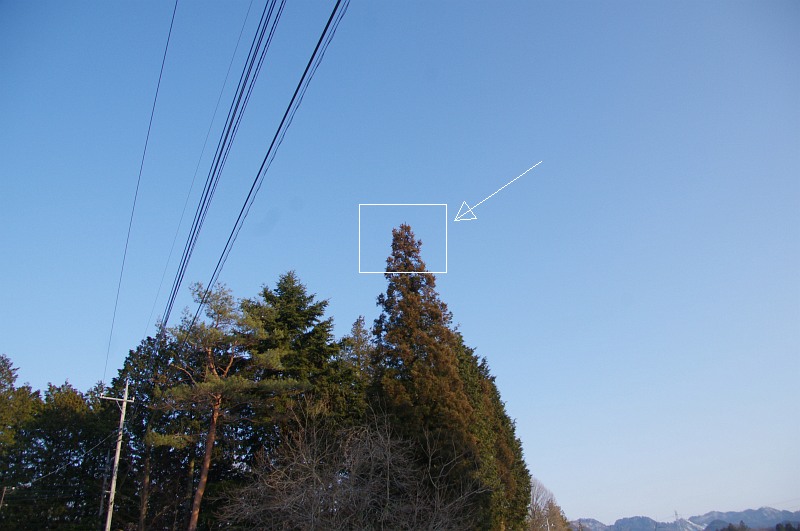

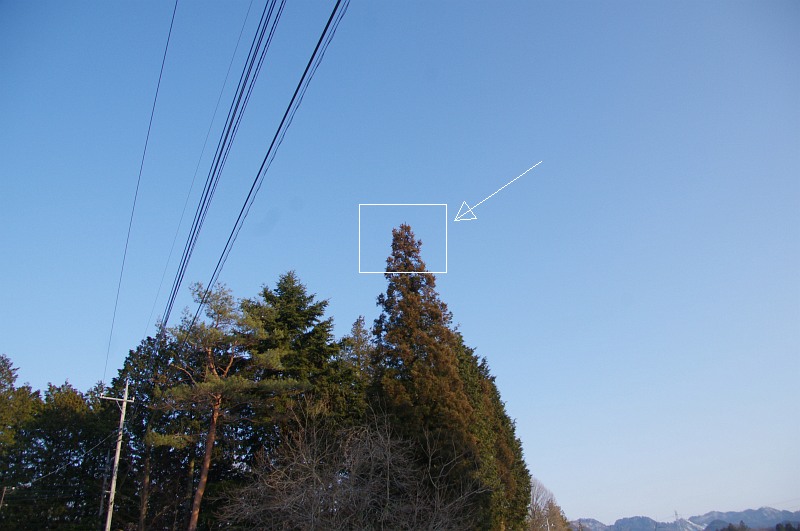

タムロンのズボラズームで最望遠(250mm)撮影。1/400秒、F9、ISO400

18mm(広角端)で。F8、1/500秒、ISO200

250mm(望遠端)で。F11、1/320秒、ISO400

広角端で

望遠端で

それをさらにトリミングで原寸に拡大

うん。いいんじゃないのかな。これで当分頑張ってみよう。重いから、電車で移動のときは持っていく気がしないけれどなあ。それじゃあいい写真は撮れないよね。ガバサク流じゃなくてただのズボラ流になってしまうか……。

ちなみにこのK-rはとてもきれいな商品で、使用感がほとんどなかった。それで2万円以下で購入。

気に入らないのは、やはり液晶モニターが動かないことと、記録に少し時間がかかること。連写速度はいいのだが、それをメモリに記録する時間が結構かかっている。そのへんが古いカメラってことかな。それでもK-100Dに比べたら速いんだけれどね。

でも、ペンタックスのカメラを買うのはこれが最後になるだろうな。ペンタックスはカメラメーカーとしては好きなんだけれど、なにせ撮像素子を自社開発していないから、Sonyのセンサーに頼るしかない。中判素子のカメラを出してみたり、フルサイズに参入してみたりと、高級路線を追求しようとしているのは、やはり価格の高いモデルじゃないと利益が出ず、企業としてやっていけないからだろうが、もともとペンタックスというのはニコンやキヤノンに比べると「庶民の味方」という印象のメーカー。それが廉価で優秀なカメラを捨てて高級路線、しかも、プロというよりはお金持ちのアマチュアが喜びそうな製品に舵を切っているのは、寂しい。

生まれて初めて手にした一眼レフは、親父が無理して買ったペンタックスSPだった。あのカメラに50mm/F1.8をつけて、なんでも撮っていた。いい写真が撮れた。あれが僕にとってのペンタックス原点。

そういうテイストが、今のペンタックスには感じられない。

コニカミノルタはSonyに行ってしまったし、東芝やサンヨーはもうデジカメ用センサーの開発はしなさそうだし、パナソニックのセンサーも元気がなさそうで、フジフィルムもこれからはSonyのCMOSが頼りになりそうだし、日本に唯一?残された独壇場であるデジカメ業界も、つまらなくなりそうだ。

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ