2014/12/09

小松利平・小松寅吉・小林和平の人物像に迫る(2) 寅吉編

雲照寺(栃木県)の准提観音像 (小松寅吉布孝 明治35(1902)年9月)

負けず嫌いの職人・小松寅吉

寅吉の人物像をもう一度おさらいすると……

- 生涯「血」のトラウマと田舎コンプレックスを抱え、葛藤していた

- 自分の技術に絶大な自信と誇りを持っていて、権威に対抗しながらも権威に認められることも欲した

- そのために人一倍研究と勉強をした

- 一方で、定型にとらわれることを嫌って、タブーを恐れなかった

- 「美」の追求よりも石工としての技術の限界に挑んだ

- 負けず嫌いで、強い意志を持った職人

……というのが僕の分析だ。

寅吉を知る上で見逃せないのは、彼が長男として生まれながら、幼くして丁稚に出されたという幼少期のトラウマだ。

寅吉は弘化元(1844)年6月6日、南福島の農村・山形村に高原家の長男として生まれている。しかし、母親が「姐様惣領」として婿を取ったため、幼い寅吉は近隣の福貴作集落でひっそり石工をしていた小松利平のもとに丁稚に出された。

そこで修行を積み、成人後、利平の息子・彦蔵の養子という形で小松の名を継いだ。

利平のすごいところは、石工としての後継者を実子の彦蔵ではなく、血のつながっていない寅吉にしたことだ。それだけ寅吉の力量を評価したということだろう。

寅吉と利平はある意味、正反対の性格のように見える。

利平が血のつながりのない寅吉を自分の後継者として育て上げ、「布孝」という名前を与えたのに対して、寅吉は和平よりも明らかに力量が劣る実子・亀之助を後継者にすることにこだわった。

亀之助に「布行」という名前を与え、晩年は「布孝・布行」連名での作品も残している。

このことが、弟子の和平との間にも愛憎織り交ぜた関係を作ってしまったわけだが、血にこだわったのは、自分が長男に生まれながらも幼くして家を追われ、他人の家に丁稚に出されたトラウマの裏返しだったに違いない。

左は明治35年 57歳の寅吉 右は明治40年 63歳の寅吉

利平が世俗欲から解放された天才型の自由人であったのに対して、寅吉は生涯「血」の問題を抱え、そのトラウマから逃れることができず、名声や出世に対する欲も強かった。

しかしその「欲」の強さは、強欲ということではなく、「負けず嫌い」から生まれたものだ。

寅吉は利平のような芸術家肌ではなく、根っからの職人肌。それ故に、他を圧倒するためには、美的才能よりもパワープレイに頼った。

人がやらないことをやる。到底無理だと思われることをやってのけ、あっと言わせる。その快感が寅吉の石工人生を支えていたと言っても間違いではないだろう。

寅吉は墓の仕事を数多くこなしたが、亀趺(きふ)と呼ばれる、石柱や墓石の下に亀(玄武など、想像上の亀)を置くスタイルのものをたくさん残している。

ところが、この「亀趺」スタイルがどんどんエスカレートしていく。

こうした一般的な「亀趺」を作っていくうちに……

いつも亀ではつまらないと思ったのか……

明治39(1906)年8月、須釜神社の燈籠「福貴作 石工 寅吉」寅吉62歳のとき

下は亀ではなく、獅子、しかも透かし彫りになっている

明治40(1907)年8月20日 白河市向寺 聯芳寺墓地

鈴木寛治の墓「彫刻師 小松布孝 同 小松布行」

今度はなんと、墓石の上に大きな鳥をのせてしまった……

上から見るとこうなっている

明治41(1908)年10月15日 八雲神社の燈籠「福貴作小松布孝六十五年調刻」64歳のとき

そろそろ引退を考えて、凝った石柱、石碑スタイルの集大成として彫り上げたと思われる

こんな風に、「人がやらないことをやる」のが寅吉流だった。

そこまでやる? と呆れさせるくらいのパワープレイ。石では無理だと思われることに挑戦し続けた職人魂。

寅吉の負けず嫌いぶりをいちばんよく表しているのが借宿の石柵だろう。

これは松平定信の歌碑を囲む形で作られているのだが、石柵がすごすぎて中の主役たるべき歌碑がほとんど見えない。

歌碑は東京の名門石屋「井亀泉(せいきせん)」が制作している。寅吉としては、江戸の石工に負けられない。奥州には俺がいる。こんなすごいものをおまえら江戸石工は彫れるか? と挑戦、挑発したつもりなのだろう。

借宿の石柵 明治20年代後半か

寅吉は常識にとらわれず、人がやらないことを平気でどんどんやっていったが、決してデタラメをやっていたわけではない。

常識(定型)を超えるものを作るには定型を知らなければならない。その精神で、既存の作品、スタイルの研究にも余念がなかった。

例えば、寅吉が日光東照宮の彫刻を見に行ったのはほぼ間違いないだろう。途中、鹿沼や今市で彫刻屋台も見たのではないか。

石柵の扉は、彫刻屋台の迫力と重なる。

今市に残る彫刻屋台

左は今市の彫刻屋台、右は寅吉の石柵正面の扉

木の彫刻はあたりまえ、俺なら石でも同じことができる、と挑んだのだろうか?

石柵正面の扉を取り付けた門柱の裏側には逆立ちした一対の獅子が彫られている。しかも柱と一体で同じ石から彫り出している。この獅子をつけるためには、門柱本来の太さよりずっと太い石材を切り出さなければならない。重機も電動工具もなかった明治時代において、思いつきだけでそれだけの労力をかけるというのは尋常な神経ではない。

また、この逆立ちした獅子は、東照宮の「飛び越えの獅子」から思いついたのだろう。

東照宮は陽明門までは一般庶民も自由に立ち入ることができた。将軍家の力を見せつけるためだったと考えられている。

寅吉は陽明門の手前にあったこの「飛び越えの獅子」を見て、「俺だってできる」と思ったのかもしれない。

借宿の石柵裏側に隠れている一対の逆さ獅子

日光東照宮の「飛び越えの獅子」

寅吉は晩年、釈雲照ら、仏教界の戒律重視・改革派の僧侶たちに認められ、雲照寺の巨大な准提観音像(冒頭の写真)や、京都・西明寺の「阿育王石柱」などを残している。

映画『狛犬の棲む里』を制作した桂俊太郎監督は、雲照寺の准提観音像を見たときの感想を「これが、鹿嶋神社の飛び獅子を作った寅吉の作品か?」と怒りすら覚えた、と語っていた。

その気持ちは僕も分からないではない。もっとも僕は怒りは覚えなかった。仏像というものに対して、僕は桂監督ほど崇高なイメージ、あるいは信仰の対象・シンボルという気持ちを抱いていないからだろう。(だから仏像ウォッチャーではなく、狛犬ファンを続けているわけだが)

だからまあ、怒りは覚えないが、あれを最初に見たときの第一印象は「ここまでやるのか?」と、呆れる気持ちに近かった。

大きさや、これでもかというほどの過度の装飾……それに桂監督は失望したのだろうが、まさにそれが寅吉の信ずるやり方であり、寅吉にはそういう形でしか自分の信念や情熱を表現することができなかったのだ。

そういう意味では寅吉は利平や和平に比べると不器用な人だった。

それは間違いない。

そんな寅吉の遺作となった京都・西明寺の「阿育王石柱」にまつわる物語は、寅吉の人生の最後を飾るにふさわしい、壮大でドラマチックなものだった。寅吉は死ぬ間際に、精神的にも大きく成長し、安寧を得られたのではないだろうか。

(西明寺の阿育王石柱をめぐるドラマは

⇒こちらに詳細がある)

西明寺の阿育王石柱(ルンビニーの石柱を1/2スケールで再現しようとしたもの)

柱の上に乗る4頭の馬は、想像で再現されている

いろいろな人の感想を聞いていると、寅吉が好きな人と和平が好きな人に分かれるのが面白い。

円丈師匠は寅吉のほうが好きだとおっしゃっていた。桂監督も、寅吉を「アーティスト」としては認めないとしながらも、和平より「職人」人生を貫いた寅吉のほうが好きだとおっしゃっていた。

そのへんの「アーティスト性」「職人気質」論議は様々なのだが、みなが異口同音に言うのは、寅吉の最高傑作はやはり鹿嶋神社の飛び獅子であろう、ということだ。

あの作品においては、寅吉の偏執的なまでの凝り性と芸術性が奇跡の合体をしたと言えるだろう。

鹿嶋神社の狛犬 明治36(1903)年9月 「福貴作 石工 小松布孝」 寅吉59歳のとき

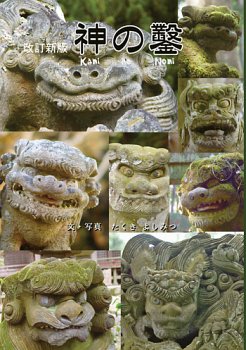

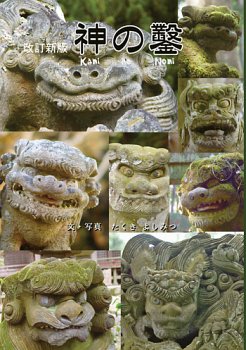

神の鑿

|

神の鑿 (たくき よしみつ)

江戸時代天保年間、高遠藩を脱藩して南福島・福貴作集落に身を潜めて定住した謎の天才石工・小松利平。その利平の弟子・小松寅吉布孝と孫弟子の小林和平。3代続いた名石工が残した驚異的な石彫刻作品の数々を、それぞれの人間ドラマを推理しながら紐解いていく。

狛犬の基礎知識をまとめた『狛犬かがみ』(バナナブックス)も併せてどうぞ⇒

(1000円+送料100円)

●狛犬ネットで購入  こちら こちら

|

|

|---|

|

『Digital Wabi-Sabi ─As Easy As EWI』

Tanupackから久々の新譜! これはあなたが聴いたことのない種類の音楽かもしれない!

「メロディの価値」にとことんこだわり、手段としてはデジタルを使う。これが「デジタル・ワビサビ」だ

|

|

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報

★ドキュメンタリー映画『スレッショルド:福島のつぶやき』 ついに完成! 日本公開は2015年の予定

↑監督挨拶&予告編その2(左下の▲再生アイコンをクリックすると再生されます)

●スタッフインタビューは⇒こちら

●プロジェクトの紹介サイトは⇒こちら

-->

たくき よしみつ のアルバム (MP3ダウンロード)

クリックした先で試聴できます

のぼみ~日記の写真は主にオリンパスXZ-10で、他にソニー NEX-5R+SONY 50mm/F1.8 OSS、フジフィルムX-S1 などでも撮っています

音楽アルバム『ABUKUMA』

「福島問題」の本質とは何か?

|

『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』(岩波ジュニア新書 240ページ)

『裸のフクシマ』以後、さらに混迷を深めていった福島から、若い世代へ向けての渾身の伝言

第1章 あの日何が起きたのか

第2章 日本は放射能汚染国家になった

第3章 壊されたコミュニティ

第4章 原子力の正体

第5章 放射能より怖いもの

第6章 エネルギー問題の嘘と真実

第7章 3・11後の日本を生きる

■今すぐご注文できます

で買う で買う

⇒立ち読み版はこちら

|

|---|

|

『裸のフクシマ 原発30km圏内で暮らす』(講談社 単行本352ページ)

ニュースでは語られないフクシマの真実を、原発25kmの自宅からの目で収集・発信。驚愕の事実、メディアが語ろうとしない現実的提言が満載。

第1章 「いちエフ」では実際に何が起きていたのか?

第2章 国も住民も認めたくない放射能汚染の現実

第3章 「フクシマ丸裸作戦」が始まった

第4章 「奇跡の村」川内村の人間模様

第5章 裸のフクシマ

かなり長いあとがき 『マリアの父親』と鐸木三郎兵衛

■今すぐご注文できます

で買う で買う

⇒立ち読み版はこちら

|

|---|

ガバサク流が推すデジカメ オリンパスXZ-10 Stylus1 パナソニックLX7、ソニー NEX-5R

詳しくは⇒こちら

狛犬ネット入口目次へ 狛犬ネット入口目次へ

-->

-->

|

『ABUKUMA』(全11曲)

『ABUKUMA』(全11曲)

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ