11/01/26

京都西明寺の阿育王石柱を巡る謎(承前)

前回の続きと補足を……。

上の写真は、溝井家の庭にある石灯籠。てっぺんが塀越しに見えるので、石川町を訪ねるたびに気になっていた。

石川町の元助役・吉田さんと一緒のとき、思いきって訪問し、写真を撮らせてもらったのがこれ。

残念ながら銘などは見あたらなかったが、間違いなく寅吉一門の手によるものだろう。

この溝井家に残されていた古い手紙類などが、焼却処分寸前のところで、石川町の町史編纂室に寄贈された。

その中に、小松寅吉が溝井家当主・伊右衛門に京都から出した絵葉書があった。

消印は大正元年11月7日。差出人は「京都府葛野郡梅畑村槙尾山西明寺方ニテ 小松寅吉」。

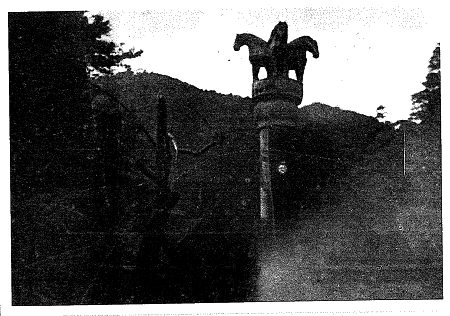

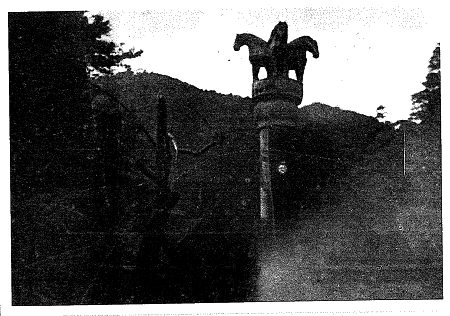

一方、小松家には「京都の寺に納められた馬の塔」と伝えられている写真が残されており、寅吉作品をリストアップしていた郷土史家らは、その所在を確かめようとしていた。

しかし、この「馬の塔」がどこにあるのか、今まで分からなかった。

小松家に残されていた「馬の塔」の写真↑↓

寅吉の作品目録には「阿育王石塔」というものがあり、郷土史家たちはこの「馬の塔」の写真がそれではないかと考えていた。

今回の葉書の差出人住所となっている「京都府葛野郡梅畑村槙尾山西明寺」で、この「謎の馬の塔」の所在地が分かった。

葛野郡(かどのぐん)は、1948年(昭和23年)4月に消滅している。「梅畑村」とは1931年(昭和6年)4月まで葛野郡にあった「梅ヶ畑村」のこと。槙尾山西明寺は、現在では京都市右京区になっている。

西明寺は紅葉の名所で、WEB上にたくさん写真が掲載されている。片っ端から見ていくと、

「京都を歩くアルバム」というWEBサイトはじめ、いくつかのWEBページに、この「馬の塔」が見つかった。

(写真転載:「京都を歩くアルバム」より)

同じものに間違いはない。寅吉が造った「馬の塔」は、京都西明寺の境内に納められていたのだ。

で、これは実は「馬の塔」ではなく、寅吉は「阿育王の石塔」として制作したものだった。

……というのが、前回のお話の補足である。

まだ実物を見ていないので、いろいろなことが未解明なのだが、小松家に残っていた写真を見ると、馬の台座レリーフには牛と象が見えている。

「京都を歩くアルバム」に出ていた写真の台座部分を拡大したものと比べると、図柄が違うので、別方向から撮ったものだ。

さらに、サルナートにあるアショーカ王石柱上部の台座部分と比べてみると、何が違って何が同じなのかが分かる。

小松家に残されている写真の台座部分を拡大したもの↑

現在の石塔上部の写真↑

↑サルナートの石柱柱頭の台座部分

やはり、寅吉はサルナートの石柱柱頭を写真で見ていなければ、西明寺の石塔は彫っていないはず。

柱の上に馬を乗せたのは、ルンビニの石塔についての伝承から。台座の形や、4頭の馬を背中合わせに配したのはサルナートの石柱柱頭の写真から。この2つを組み合わせて「もともとあったルンビニのアショーカ王石柱の全容」を再現しようとしたに違いない。

あとは、まだ整理されていないという、溝井家に残っていた寅吉の書簡などの資料から、どういう経緯でこの「阿育王石塔」が京都の西明寺に建立されることになったのか、少しでも解明されることを期待しよう。

『新版・神の鑿』は、もうすぐ初版限定100部が完売になるので、次はオフセットで一気に500とか1000とか刷って、一生分の在庫にしようと思っていたのだが、この「寅吉最後の作品」を巡る謎が出てきたので、少し延期しようかと思っている。

↑タヌパックの音楽CDはこの場で無料試聴できます

Flash未対応ブラウザで、↑ここが見えていない場合は こちらへ

こちらへ

一つ前へ abukuma.us HOME takuki.com HOME

一つ前へ abukuma.us HOME takuki.com HOME

次の日記へ

次の日記へ

|

(バナナブックス、1700円税込)…… オールカラー、日英両国語対応、画像収録400点以上という狛犬本の決定版。25年以上かけて撮影した狛犬たちを眺めるだけでも文句なく面白い。学術的にも、狛犬芸術を初めて体系的に解説した貴重な書。

で注文 で注文

|

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ